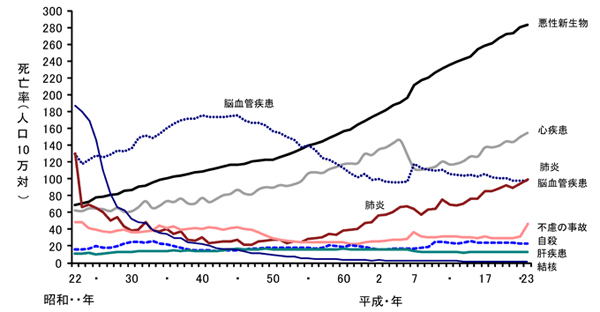

主な死因別にみた死亡率の年次推移(「厚生労働省 HP」より)

主な死因別にみた死亡率の年次推移(「厚生労働省 HP」より)日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで死ぬといわれる。実際、日本人の死因の1位は1981年から変わらずがんである。厚生労働省の発表によると、死亡原因の30%は悪性新生物(がん)となっている。

がんでの死亡率を減らすためには、がんの早期発見・早期治療、治療方法の開発、治療技術の向上などが必要となるが、新しい治療法や技術は一朝一夕に生み出されるわけではない。つまり、早期発見・早期治療が何よりも重要といえる。

だが、がんの早期発見・早期治療を否定する見解も根強い。その第一人者ともいえるのは、慶応義塾大学医学部の元講師で近藤誠がん研究所所長の近藤誠医師だ。近藤医師は、「死に至るがんはほとんど転移がんだが、そもそも転移がんは早期発見しても治せない」「転移しないがんは早期発見をしなくても、手術や放射線治療によって治療が可能」として、早期発見するための検査そのものを否定している。新潟大学医学部の岡田正彦教授も、「長生きしたければがん検診は受けるな」と主張する。

さらに、手術や抗がん剤による治療で、かえって寿命を縮める可能性があるとして、がん治療にも疑問を投げている。

確かに、発見しても治癒が困難ながんはある。また、抗がん剤や放射線治療の副作用によって苦しんだり、時には死に至ることもある。

しかし、早期発見によって生存率を高めることができる種類のがんがあることも事実だ。つまり、あらゆるがん検診が有効とはいえないが、受けたほうがいい検診もあるというのが筆者の見解だ。また検診を受ける際には、仮にがんにかかっていたとしても、発見できる確率は60~70%程度であることは知っておくべきだろう。特に肺がんやすい臓がん、胆道がんなど、治癒可能といわれているがんを早期発見するのは困難だ。

運よく検診によって早期発見できて完治している人も多数いるが、確実に発見できるわけではないのだから、定期的に検診を受けなければ意味がない。また、ほとんどのがんは、末期になるまで自覚症状がなく、自覚症状が出た時には手遅れになっている可能性が高いので、体調に不安がなくても必要と思われる検診は受けるべきだ。

受けるべき検診の見分け方

では、実際に受ける価値があるがん検診とは、どのようなものだろうか。

・胃がん…バリウム間接撮影は効果があまりないといわれている。むしろ被曝量が大きいため、悪影響を懸念する意見も多い。一方、胃カメラによる検査は有効性が高い。また、胃がんの原因といわれるピロリ菌の検査によって胃がんリスクを知ることができる。ピロリ菌感染が陽性と出た人は、年に1~2回検査するか、ピロリ菌を駆除することをお勧めしたい。

・大腸がん…ある程度進行していても治療すれば完治する可能性が高く、検診を受ける価値は高い。便潜血検査や注腸(バリウム)検査、大腸カメラ検査などがある。

・乳がん…自分で見つけられる可能性のある唯一のがんといえる。胸を揉んでみて、しこりがあった場合は早目に外科で受診するといい。乳がんの見つけ方はネット上でも公開されているので、参考にされたい。また、1年に1回程度マンモグラフィー検査を受けておくと早期発見しやすい。

・膀胱がん…尿検査によって調べられるので、比較的気軽に受診できる。

・肝臓がん…まず、B型またはC型肝炎ウイルスの有無を検査し、持っている人は一年に一度か二度、超音波検査するといいだろう。ウイルスを持っていない人は、肝臓がんにかかる可能性が極めて低いといわれる。

前述したように、すい臓がん、肺がん、胆道がんについては、早期発見できれば完治の可能性は高いが、発見は極めて困難であるため、一年に一度は検診するとよいだろう。

現在のところ、はっきりとした有効性が認められているがん検診は、大腸がん、胃がん、乳がん、子宮頸がんだ。特に大腸がんにおいては、最も有効といわれている。肺がんについては、エックス線検診の有効性が海外では認められておらず、国内でも疑問を呈する声が高まっている。

また、検診で被爆量を懸念する意見が散見されるが、各検査における被爆量の目安を示しておきたい。ちなみに、私たちが普通に生活する中で、自然界から受ける年間放射線量は2.4ミリシーベルトである。

【検査一回当たりの被爆量】

・胸部エックス線撮影…約0.1ミリシーベルト

・CT…約20ミリシーベルト

・胃のバリウム検査…約15ミリシーベルト

・大腸のバリウム検査(注腸)…約20ミリシーベルト

・マンモグラフィ…約0.1ミリシーベルト

・PET検査…約2.2ミリシーベルト

国立がん研究センターのHP上でも、「検診を受診する前に、本当に効果のある検診なのかを確かめた上で、受診の決断をする必要があります」と、あくまでも個人の責任と判断のもとに受診することを勧めている。

むやみやたらに受診するべきではないが、自分がかかるリスクのあるがんを知り、必要と思われる検査を慎重に受けることをお勧めしたい。