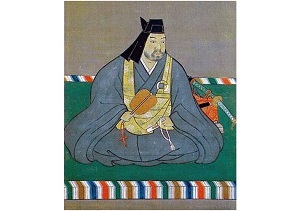

上杉謙信像(「Wikipedia」より/M-sho-gun)

上杉謙信像(「Wikipedia」より/M-sho-gun)

「一字を賜る」ということは、この上ない名誉とされており、上下間の結びつきをより強固なものにする効果があった。

この偏諱についてみていくと、一味違った歴史の面白さを発見することができる。一字を授ける、および賜るという行為は、当人同士のやり取りのため、原則として同時代に生きた者同士にしか発生しない。それを踏まえると、ただの系図とは異なる人物相関図を描くことができる。

例えば戦国時代後期、陸奥の伊達家は家格向上を図る意味もあり、足利将軍家から一字を賜ることに執心していた。10代将軍足利義稙の時代に当主となったのは伊達稙宗で、稙宗の嫡男である伊達晴宗は、12代将軍足利義晴の偏諱を受けている。

さらに、伊達晴宗の嫡男は13代将軍足利義輝の偏諱を受けて、伊達輝宗と名乗った。そして、伊達輝宗の嫡男が「独眼竜」で有名な伊達政宗だが、この頃には足利将軍の権威が失墜し、偏諱を受けるメリットは感じられなくなっていた。

同様に、将軍家とのつながりを重んじた家はほかにもある。武田信玄もその1人であり、実名の「晴信」というのは、前述の足利義晴の偏諱を受けたものだ。

こういった事実を並べていくと、「どの大名とどの大名が世代的に近いのか」が一目瞭然だ。

例えば、前述した伊達晴宗は1519年生まれで、武田信玄は1521年生まれと、ほぼ同年代である。ほかにも、幕府ナンバー2の要職である管領を世襲していた細川家の当主・晴元が1514年生まれだ。細川晴元の父は、11代将軍足利義澄の偏諱を受けて「澄元」を名乗り、晴元の息子は15代将軍足利義昭の偏諱を受けて「昭元」を名乗っている。

偏諱でわかる人間関係

戦国時代のライバル物語は、ドラマなどで同世代のように描かれていても実は違うということが珍しくない。それは、名前から判断できる場合もある。

戦国時代屈指のライバルといえば、武田信玄と上杉謙信だが、足利将軍家への高い忠誠心を持ち続けた上杉謙信は、足利義輝から偏諱を受けて「輝虎」を名乗っていた。1530年生まれの上杉謙信は武田信玄より9歳下で、1509年生まれの長尾晴景が兄である。

もちろん、偏諱は授ける相手を選ぶものなので、すべての大名や武将に当てはまるものではない。しかし、歴史を見る上で、こういった視点を持っていても損はないと思う。

大名間での偏諱は、その時々の同盟や従属の関係を教えてくれる。有名な例は、徳川家康が名乗っていた松平元康だ。これは、主筋に当たり系譜上は義父でもあった今川義元から偏諱を受けたものである。

家康の嫡男である松平信康は、元服の際に烏帽子親を務めた織田信長から偏諱を受け、さらに信長の娘・徳姫をめとっている。

こうした例は多く、安芸国に本拠を置く毛利家もそうだ。毛利家は一時期、周防国や長門国などを領する大大名の大内家に従属していたが、当時元服した毛利元就の嫡男である毛利隆元は、大内義隆より偏諱を受けている。さらに毛利隆元の正室は、義隆の養女である尾崎局であった。

後に義兄の織田信長を裏切る近江国の大名・浅井長政は、かつて「賢政」と名乗っていたが、これは服属していた六角義賢より偏諱を受けたものだ。そして、従属関係の解消後に長政に改名した。

もう少しわかりやすいのは、家臣団の例だろう。父の代から仕える古参の家臣や、歴代にわたって忠誠を誓う重臣の家柄などが見えてくる。

九州北部を領した名門大名の大友家には、「鑑」や「鎮」の字を持つ家臣が多い。20代当主の大友義鑑の代から仕える家臣と、義鑑の嫡男である大友義鎮の代に仕え始めた家臣を意味するものだ。家臣の側も、父が「鑑」で息子が「鎮」というパターンが多く、親子二代で変わらぬ忠誠を誓う姿勢を示しているといえる。

余談だが、大友家は連携する有力豪族の当主などにも、積極的に偏諱を授けていたようだ。同時代の九州北部は、「鑑」か「鎮」を名前に持つ人物が、これでもかというほど多いのである。

(文=熊谷充晃/歴史探究家)