乳がんが自然に消滅した?早期発見&治療ブームのまやかし

「受けよう! がん検診」

これは、東京都福祉保健局のHPに掲載されているキャッチコピーです。同サイトによれば、たとえば乳がんの場合、早期に発見して治療すれば10年生存率が90%に、もっと早く見つかれば100%になるからだそうです。わかりやすくいえば、検診を受けて早期発見・早期治療すれば、乳がんで死ぬことは絶対にないということです。

かりに、町内ぐるみ全員で乳がん検診を受けているところがあったとしましょう。すると、その町内ではとっくに乳がんが撲滅され、ほかの地域よりは健康長寿を達成しているはずです。もし、「そんな町内を知っている」という方がいたら、ぜひご一報ください。調査団を結成して乗り込みたいと思います。

では本当のところは、どうなのでしょうか。

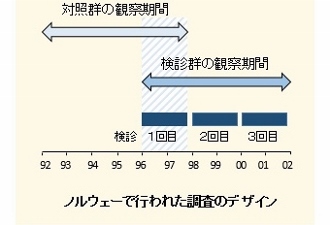

先ごろノルウェーで、この疑問を解明するための巧みな調査が行われました。この国では1996年に乳がん検診が始まり、2年ごとにマンモグラフィーを受けるという方式が定着しています。そこで、この年を境に乳がんの発見数がどれくらい変わったかを調べることにしたのだそうです。

まず、検診が始まった96年からの6年間を観察期間とし、検診を受けた12万人ほどの女性(検診群:50~64歳)について、乳がんの発見数を調べました。

比べる相手(対照群)として選んだのは、検診が始まる4年前の時点で年齢構成が検診群と同じ50~64歳だった人たちです。人数も同じくらいになるようにしました。検診はまだ始まっていませんでしたが、なんらかの症状があり病院で乳がんと診断された人は必ずいたはずです。幸いノルウェーでは、ずっと以前からがん患者全員の情報がきちんとコンピューターに登録されていたため、その正確な人数はすぐわかりました。

なお検診群のほうは観察期間が6年でしたから、対照群もそれに合わせる必要があります。そこで92年から97年までの6年間を対照群の観察期間とし、検診がスタートした時期に重なる最後の2年間にマンモグラフィーを1回だけ受けてもらい、「見逃されてきたかもしれない乳がん」を拾い出すことにしました(図参照)。

要するに、「検診群」と「対照群」の二つのグループを設定し、6年間の乳がん発見数を比べたということです。

両グループの間には4年の時代差がありますが、これくらいで医療技術や社会の状況が大きく変わることはなかったはずです。もし問題があるとすれば、両グループの年齢を合わせただけで、それ以外の要因が考慮されていないことです。乳がんの発生には、遺伝、出産回数、喫煙などが影響していますから、グループ間で同じになるようにしなければなりません。

研究者たちはこの点もきちんと確認し、結果的に両グループ間で明らかな違いは何もなかったとのことです。合計24万人もの女性が対象でしたから、いかなる偏りもなく平均化されていたのでしょう。

意外な結果

さて結果ですが、乳がんの発生数は両グループで同じになるはずでした。ところが実際には、乳がんと診断された人数が「検診群のほうで22%も多く」なっていたのです。

この差は何を意味しているのでしょうか?

ひとつの可能性は、検診群のほうで、治療を必要としない軽微な変化まで乳がんと誤診されていたかもしれないということです。もしそうだとすれば、乳がん検診は無害な変化を無理やり見つけ出し、過剰な検査や治療で多くの女性の命を危険に晒していたことになります。

しかし検診群と対照群が重なり合う96~97年に、両グループの人たちが同じ検診を受けたわけですから、「治療を必要としない軽微な変化まで乳がんと誤診してしまった」という可能性はどちらにも等しくあったはずです。つまり、ひとつめの可能性では説明がつかないことになります。

もうひとつの可能性は、対照群の人たちにも同じ割合で乳がんが発生していて、そのうちの22%が調査期間中に消滅したのではないかということです。調査に当たった研究者たちは、諸状況からこの可能性しか考えられないと述べており、私も同感です。

そうです。乳がんは自然に消えてしまったのです。

(文=岡田正彦/新潟大学名誉教授)

参考文献:Arch Intern Med 2008;168:2311-2316