ドコモは、2年縛りを緩和し、6月から「フリーコース」と「ずっとドコモ割コース」の2つを導入する

ドコモは、2年縛りを緩和し、6月から「フリーコース」と「ずっとドコモ割コース」の2つを導入するスマートフォン(スマホ)の「実質0円」が、4月1日から総務省のガイドラインによって規制された。これは、安倍晋三首相の鶴の一声を受けて発足した、タスクフォースが決定した施策。0円を大幅に下回る価格設定を補うために、通信料が高止まりしているというのが、総務省の指摘だ。

ただ、ガイドラインには明確な基準が示されておらず、各社とも暗中模索のなかで価格設定を行っているというのが実情だ。その結果、ガイドラインが効力を発揮した直後の4月5日には、総務省がNTTドコモとソフトバンクに行政指導を行っている。

ソフトバンクは、実質0円を下回るキャンペーンが問題視された。これを受け、同社はキャンペーンを撤回。ドコモは機種変更のときだけ価格設定が安くなっている点を指摘された。もともとはMNP(携帯電話のキャリアをまたぐ番号継続サービス)に伴う過度なキャッシュバックを規制するためのガイドラインだったが、最大手であるドコモが機種変更を安くすることで、他社も競争上、価格を下げざるを得なくなる。他社がドコモからユーザーを獲得しようとすると、MNPでドコモ価格以下に抑えなければならない。機種変更価格に注文がついたのは、そのためだ。

先行して実質0円に歯止めがかかった格好だが、そこで浮いた費用を原資に、通信料金を値下げするというのがガイドラインの本来の目的だ。そのため、大手3社がどのような出方で値下げをするのかに注目が集まっていた。

ずっとドコモ割の金額や適用時期、適用対象も見直しており、料金でユーザーに還元する方針

ずっとドコモ割の金額や適用時期、適用対象も見直しており、料金でユーザーに還元する方針ドコモが先陣

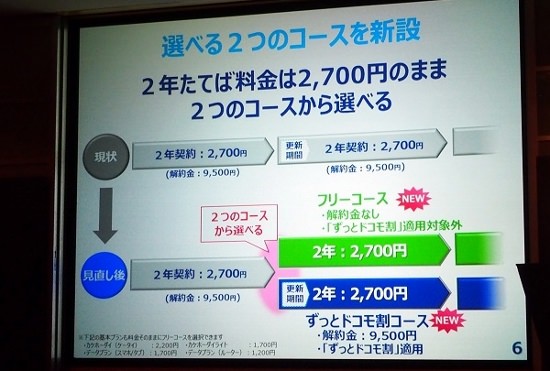

先陣を切ったのはドコモだった。同社は4月14日に緊急会見を開催。新料金プランに適用される長期利用割引の「ずっとドコモ割」を拡充することを発表した。併せて、2年契約を緩和。2年間利用したあとは縛りのない「フリーコース」と、2年契約を継続する「ずっとドコモ割コース」の2つから、料金プランを選択できるようになる。

少々複雑なため、その中身を解説していこう。フリーコースを選ぶと、料金据え置きで、2年契約後の縛りがなくなる。auやソフトバンクも同様の料金プランを新設するが、この2社は、基本使用料が300円高くなっていた。対するドコモは、基本使用料には手を入れない方針を打ち出している。

これに対して、ずっとドコモ割コースは、2年契約が継続される代わりに、長期利用割引であるずっとドコモ割の適用対象になる。ずっとドコモ割自体は、新料金プランと同時に提供されていたが、その範囲や割引額も拡大。家族で30GBのデータ容量を分け合える「シェアパック30」をドコモ歴15年以上のユーザーが契約した場合、割引額は最大で2500円になる。現状ではこの金額が2000円のため、最大で500円安くなる格好だ。

ずっとドコモ割はデータパックの容量によって金額が異なるものの、おおむね割引額は増えることになる。これと併せ、ずっとドコモ割の最低対象年数を5年から4年に早めたり、適用対象外だった「シェアパック5」や「データMパック」「データLパック」にも拡大したりと、長期契約者優遇を手厚くしていく。

ドコモの加藤薫代表取締役社長によると、「収益に与える影響は700億円」程度になるそうだ。原資には、先に挙げた販売費用の減少分が充てられているほか、ドコモ自身もコスト削減を行っている。簡単にいえば、端末代が高くなったぶんを通信料金の割引に使ったということ。強引な進め方に異論も出ていた総務省のタスクフォースだが、ドコモの新たな料金というかたちで、その成果が出たというわけだ。

一方で、auやソフトバンクは、まだ料金に対して抜本的な手を入れていない。とはいえ、端末の実質価格が上がれば、通信料金になんらかの還元はしやすくなる。2社も今後、料金改定を打ち出してくる可能性は高そうだ。その意味で、今はスマホの料金が大きく変わろうとしているタイミングといえる。ユーザーも、各社の動向には気を配るようにしておきたい。

2月から、SIMフリー端末の市場が急成長している。家電量販店での売り場を見ると、以前よりコーナーが拡大していることも分かる

2月から、SIMフリー端末の市場が急成長している。家電量販店での売り場を見ると、以前よりコーナーが拡大していることも分かるSIMフリー市場に追い風

ただ、ユーザーにとっては、そこまで大きな変化にはならないかもしれない。仮に端末価格が毎月500円上がるようになったとしても、その分通信料金が500円下がれば、トータルでのランニングコストは変わらないからだ。代わりにあおりを受けそうなのが、端末メーカーだ。端末価格が上がるという報道を受け、2月は販売店から客足がパタリと途絶えた。

その傾向は今も続いており、実際4月28日に決算を発表したドコモは、来期の端末販売台数が減少するという予想を立てている。国内スマホのシェアを見ると、メーカー別ではアップルが独り勝ちの状態。ソニーやシャープ、京セラはかろうじて食らいついているものの、圧倒的なシェアの差は埋まっていない。それより下位のメーカーにとって、タスクフォースの出した結論は首を絞めるようなものだ。

この状況が続けば、携帯電話事業から撤退したり、日本市場から手を引いたりするメーカーが出てきても、不思議ではないだろう。

一方で、SIMフリー端末の市場規模は、2月以降急拡大している。あるメーカー関係者も「勢いが完全に変わった」と語っており、販売台数10万台を超える端末も増えてきた。今後は、市場縮小が続く大手キャリアに見切りをつけ、SIMフリー市場に活路を見いだすメーカーがさらに増えてくる可能性もありそうだ。

(文=石野純也/ケータイジャーナリスト)