世界一セックスレスでも食欲尽きない日本人…イオン社長「食しか楽しみない」は間違い

「Thinkstock」より

「Thinkstock」より最近、日本の各家庭において、エンゲル係数(家計の消費支出に占める食料費の割合)が高くなったと話題になっている。それに関連して、イオン社長兼CEO(最高経営責任者)の岡田元也氏が4月の決算発表の場で、「エンゲル係数が上がっている。今の日本社会では食べることにしか楽しみがないようだ。本来は、もっといろんな楽しみがあるはずだが、それを受けとめる商品がない」とコメントしたという。

そのコメントに対し、朝日新聞編集委員が「刺激的な言葉だった。今の社会が求めている小売業やサービス業とはどのようなものか。それに対しての答えが見つかっていない」といった記事を書いた。

『合理的なのに愚かな戦略』(ルディー和子/日本実業出版社)

『合理的なのに愚かな戦略』(ルディー和子/日本実業出版社)岡田氏も、この編集委員も、食べること以外の楽しみを企業は提供しきれていないとの考えのようだ。朝日新聞の記事によると、岡田氏は「(食べることしか楽しみがないという社会状況は)この国が抱える課題でしょう」とまで言い切った。

この考え方は根本的に間違っていると筆者は考えている。

「食べることしか楽しみがない」のではなく、「人間は一定レベルの欲望が満たされたとして、それでも最後まで残るのが食欲だ」といったほうが正しいのではないだろうか。

日本を含む国際研究チームがまとめたところでは、2013年時点で世界中で21億人が体重超過もしくは肥満の状態にあるという。この数字は1980年の8億5700万人のおよそ2.5倍となっている。

肥満の人は高血圧、高コレステロールで心臓病を患いやすく、糖尿病になる率も非常に高い。結果、医療費の増大、生産性の減少をもたらす。肥満は世界的に大きな社会問題となっているのだ。

生活レベルが高く安定していて娯楽も多い先進国でも、肥満は悩みのタネだ。米国を筆頭に、ヨーロッパではドイツや英国で、体重過多は社会が取り組むべき課題となっている。デンマークは、ドイツや英国のようにならないために、肥満を招きやすい飽和脂肪酸を多く含む食品の税金を重くするという荒技を採用した。ちなみに、この世界最初の「脂肪税」は物価上昇と企業の売り上げ減少につながるということで1年後に廃止された。

高所得世帯ほどエンゲル係数は低くなる

「生存するために食べる」というレベルをはるかに超え、死に至る病になってまで「食べたい」という欲望は世界の民族が共有しているようだ。この理由について「食欲は本能的欲望なのだから仕方がない」と分析することは適切ではない。なぜなら、同じく本能的欲望のひとつである性欲は、先進国においては食欲とは反対に減少傾向にあるからだ。

大手避妊具メーカーの世界42カ国調査によると、夫婦間のセックスレスの問題は日本が世界一深刻だ。だが、日本ほど頻度が低いわけではないが、シカゴ大学の1989年からの総合的社会調査によると、米国でも1カ月に1回以下のセックスレス夫婦は、毎年0.5%ずつ増加しており、過去23年間で68%の増加となっている。英国においても、13年に発表された16歳から44歳の1万5000人を対象とした「性に関する意識とライフスタイルに関する国民調査」によると、1カ月平均で5回以下(男性4.9、女性4.8)だった。10年以上前の同調査では約6回(男性6.2、女性6.3)であった。

どうやら、食欲は性欲より欲望度が高いといえそうだ。その理由を探る前に、エンゲル係数に関する誤解をいくつか解いておきたい。

エンゲル法則は、ドイツの統計学者であるエルンスト・エンゲルが1857年に発表したもので、収入が上がれば、その収入のなかで食料品に費やす割合(エンゲル係数)は下がるというものだ。つまり、収入の少ない貧しい世帯は、高所得世帯よりもエンゲル係数が高いといえる。さらに、エンゲル係数は国の生活水準を表す指標としても使われるようになり、エンゲル係数が高い国は生活水準も低く貧しい国と判断される。

国連が採用しているエンゲル係数水準では、60%以上は貧困国(ちなみに、終戦直後の日本は2人以上世帯で66%前後だった)。50~59%は最低限のニーズを満たす「やや貧困国」、40~49%が「ややゆとり国」、30~39%が「富裕国」、そして29%以下が「超富裕国」ということになる。

先進国で軒並みエンゲル係数が上昇

日本で最近騒がれているのは、15年5月以来ほぼエンゲル係数25%台が続いているからだ。25%台は1990年前後の水準で、それ以降はずっと23%前後で推移していた。それが11年から上昇傾向にある。

上昇傾向にあるとはいえ、29%以下なのだから、依然として「超裕福」なレベルにとどまっている。それでも、ほかの先進国に比べると日本のエンゲル係数は高い。たとえば、米国は8.6%、英国は13%、フランスは16.7%(いずれも10年ないしは11年の記録)。しかし、どの国も07年ごろから少しずつ上がってきていることは事実だ。

日本を含めた先進国でエンゲル係数が上がっている理由としては、次の2点が挙げられる。

(1)共稼ぎや高齢者を含めた単身世帯が増えたことにより、中食、外食が増大している

(2)08年のリーマンショック前後からの収入減少

さらに、日本の場合は上記以外にも2つ理由が考えられている。

(3)食品自給率が低く輸入に頼っているため、食品価格が高い。最近は特に円安が進んだために食品の値上がりが続いている

(4)長期にわたる給与所得の伸び悩み

つまり、長期にわたるデフレで給与所得が低いままだったところに、輸入に頼っている食品価格が上昇したことで相対的に食費が高くなっているという状況だ。

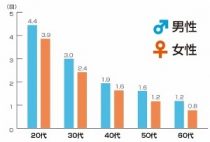

だが、エンゲル係数を用いて国の富裕度を比べることは、世界的に貧富の差が広まっている今、あまり意味をなさなくなっている。たとえば、米国では、高額所得者のエンゲル係数は04年からほとんど変わらず6%台だが、中流層は11~12%台、低所得者層は30%を超しており、09年には35.6%になっている。日本でも、収入に応じて社会を5分割して各層のエンゲル係数を調べてみると、平均は23.6%だが収入が一番低い層では26.1%、一番高い層は21.9%となっており、その差は大きい。

このように、ひとつの国の中でも貧富の差が開いている昨今、平均の数字を用いて批評することは、あまり意味をなさないのだ。

食べることは究極の快楽か

さて、冒頭の話に戻り、岡田氏の「今の日本社会では食べることしか楽しみがない」というコメントへの反論を述べてみたい。

先に結論を書くと、人間はある程度お金持ちになって、欲しいものを買えるようになり、旅行やしたいことをできるようになったとしても、食べることの楽しみは究極の快楽として残る。したがって、食べることしか楽しみがないのではなく、いろいろやりつくして、それでも、なおかつ最後まで残る欲望が食欲なのだ。

ローマ帝国の貴族は、財産を浪費することがステータスでもあり、宴会は当時の世界中の珍味が並べられ数時間延々と続いたといわれる。有名な話なのでご存じの方も多いだろうが、満腹になるとクジャクの羽根でのどの奥をくすぐり嘔吐し、胃を空にしてまた食べたといわれる。空腹を満たしたり栄養を摂取するという本能を満足させるだけでなく、快楽を得るために食べたのだ。

このローマの貴族の宴会を思い起こさせるフランスとイタリアの合作映画『最後の晩餐』は、1973年に製作された。内容は、社会的地位もある金持ちの4人の中高年男性が、パリの高級住宅の一室に集まり、死ぬまで食べつくす。グルメ料理を食べ続け、途中で嘔吐して、さらにまた食べて、最後にみんな死んでしまうというグロテスクなものだ。その年のカンヌ映画祭では、あまりの不快さゆえに映画館内はブーイングの嵐となり、審査員長だった女優のイングリッド・バーグマンが、映画を観終わってから嘔吐したといわれている。

この映画が、2013~15年にかけてヨーロッパやアメリカで再上映された。批評は、「73年当時にはショッキングな内容だったかもしれないが、今の時代ではそれほどでもない」というものだった。

外国に行けば、グロテスクなまでに太った人が、気持ち悪くなるくらい大食いしている光景をみることも珍しくない。食べることに対するむきだしの欲望に嫌悪感を抱く傾向は、もうないのかもしれない。

なぜ人間は、生存に困らないくらいに食べられる現代にあっても、食べることがまるで最高の快楽を得られる行為であるかのように振る舞うのだろうか。次回、その答えを探っていきたい。

(文=ルディー和子/マーケティング評論家、立命館大学客員教授)