新設住宅着工戸数

新設住宅着工戸数相続対策で増える賃貸住宅

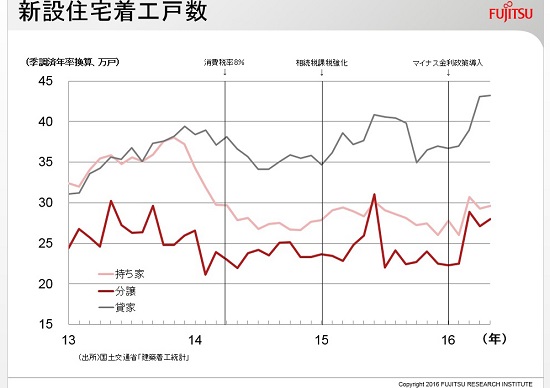

2014年4月の消費税率引き上げ前に住宅着工は駆け込み需要で増え、4月以降は落ち込んだ。しかし、貸家は減少が軽微で持ち直しも早かった(上図参照)。2015年1月に相続税課税が強化され、地主の節税対策としての貸家建設が増えたためである。相続税の計算では、貸家が建つ土地の評価を下げられる。賃貸住宅の建設は従来も節税対策で後押しされてきたが、相続税の基礎控除縮小など税制改正が拍車をかけた。

日本の住宅の床面積を欧米と比較すると、持ち家は平均122平方メートル(2013年、総務省「住宅・土地統計調査」)で、英国やドイツより広く、欧米と遜色ない。一方で、賃貸住宅は平均46平方メートルで、80平方メートル前後の欧米と比べかなり狭い。節税対策で金融機関から資金を借りて建設される賃貸住宅では、一般に建物の費用を抑え、家賃収入の利回りを上げる。また、単身者向けなら居住者の回転が速く、立ち退きなどのトラブルが少ない。このため小規模な物件供給が主流で、賃貸住宅として家族向けの広い物件が建てられることは少ない。

もし賃貸住宅に十分な広さで手頃な家賃の物件が多数あれば、無理に購入する必要はないだろう。しかし日本では、持ち家でなければ広く良質な住宅を確保しにくい。住宅政策でも、住宅ローン減税などで持ち家取得を促してきた。現状のような賃貸住宅の供給増は、住生活向上などの面で、日本の住宅市場にとって好ましい影響をもたらしているわけではない。

賃貸住宅は、新築時点で満室になっても、その状態を長く維持することは難しい。空室率はかなり高く、全国では22.7%、首都圏では東京19.0%、神奈川21.5%、千葉24.9%、埼玉22.4%となっている(2013年、民間賃貸住宅、総務省「住宅・土地統計調査」)。賃貸住宅は、慢性的に供給過剰に陥っている。古い物件は、立地が悪いとすぐに空室が増える。

今後、老朽化した賃貸物件が管理放棄された場合の潜在的問題は大きい。東京都大田区や大分県別府市などでは、管理放棄され危険な状態になった賃貸住宅を行政が強制的に取り壊した例がある。一戸建ての代執行費用はせいぜい200万円程度であるが、賃貸住宅の場合はその倍以上はかかる。代執行費用は所有者に請求するが、回収できない場合、自治体の負担は一戸建て以上に大きくなる。

空室率上昇が金融機関経営を揺さぶる懸念

このように供給過剰状態になっている賃貸住宅であるが、足元では再び着工の勢いが増している(図)。16年1月の日銀のマイナス金利政策導入決定が利ざやの縮小に拍車をかけ、金融機関が貸家融資に活路を求める動きを活発化させているためである。地主にとっても、低金利が賃貸住宅建設の追い風となっている。

ここ数年、地銀や第二地銀、信金は、貸家を建設する個人向け融資を増やしてきた。15年の新規貸出額は過去最高となった。総貸出に占める割合は過去2年ほどで上昇し、1~2割に達するようになっている。貸出先が乏しいなか、貸家融資に傾斜してきた。

不動産調査会社タスによれば、2015年夏以降、首都圏の賃貸住宅の空室率は上昇傾向にある(アットホームのデータから算出。上記の空室率とは算出方法が異なるため、数値の直接的な比較はできない)。

千葉の16年4月の空室率は15.12%で、15年5月から2.65ポイント上昇した。神奈川は14.28%で1.46ポイントの上昇、埼玉は16.98%で1.30ポイントの上昇だった。千葉は、アパート系(軽量鉄骨、木造)、マンション系(SRC造など)とも上昇が顕著で、神奈川ではマンション系は落ち着いているもののアパート系の上昇が顕著、埼玉ではアパート系、マンション系とも緩やかに上昇している。東京の空室率は11.55%と0.60ポイント低下し、賃貸住宅全体では需給が引き締まったが、アパート系は空室率が著しく上昇した。

このように、直近でアパート系の賃貸住宅の空室率上昇が顕著になっており、神奈川では36%を突破、千葉では35%に近づき、東京23区では34%近くに達した。15年5月にはいずれも30%前後であり、そこからの上昇度合いは鋭角的である。一方、関西圏、中京圏では空室率は落ち着いているが、大阪、京都ではアパート系の空室率が緩やかに上昇している。

見直しが問われる、税制上のインセンティブ

相続対策やマイナス金利政策が賃貸住宅供給に拍車をかけ、将来的に空室率がさらに上昇する可能性が高まっている。今後は世帯数減少という需要要因からも、需給は緩んでいく。世帯数は全国では19年、東京では25年をピークに減少に転じ、賃貸需要も減っていく。

日銀は「金融システムレポート」(15年10月)で、貸家向け融資の収支計画の甘さを指摘している。将来的に空室率上昇に歯止めがかからなくなれば、融資が焦げ付く恐れがある。貸家が供給過剰になっていることは、空き家問題を深刻化させる一因になるとともに、地銀などの経営を揺さぶる懸念がある。

賃貸住宅建設の税制上のインセンティブは、住宅が足りない時代に、地主に賃貸住宅を積極的に供給してもらうために設けられた経緯がある。それが今でも続いており、しかも相続税課税が強化されたため、賃貸住宅を建設する動きがさらに活発化した。税制上のインセンティブが、このままでいいのかという議論がいよいよ必要になりつつある。

(文=米山秀隆/富士通総研主席研究員)