東京23区、大規模スーパーが出店しても近くの商店街がシャッター通り化しない謎と答え

全国の商店街が「シャッター通り化している」といわれるなかで、ひとり気を吐いているのが東京の商店街だ。銀座、表参道、浅草、かっぱ橋などといった特殊な商店街だけではない。日常の買物需要にこたえる「近隣型商店街」も、東京では今なお活況を呈しているところが少なくない。

2016年度の「東京都商店街実態調査」によると、23区には1942の商店街があるそうだ。人口10万人当たりに換算すると、およそ21カ所。ちなみに、多摩地域は同じ人口10万人当たり約14カ所。中小企業庁の「全国商店街実態調査」による全国平均値は10万人当たり約12カ所なので、多摩地域は全国平均と大差ないが、23区には商店街が突出して多いことになる。

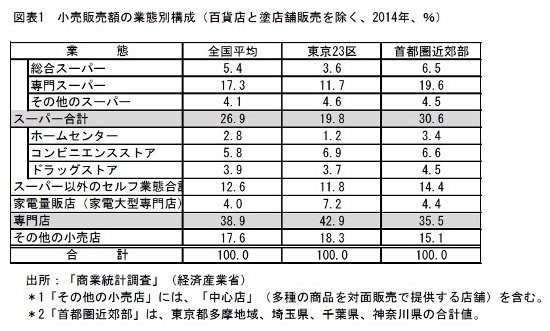

14年の「商業統計調査」からも、東京の商店街の力が垣間見えてくる。図表1は、一般的な商店街での買い物とは購買動機が違う百貨店と、販売形態が異なる無店舗販売(通販など)を除いた業態別の販売額構成比を求めたものだ。23区ではスーパーマーケットのウエイトが低く、専門店のウエイトが高いことがわかる。一方、東京都多摩地域と埼玉、千葉、神奈川の各県をあわせた首都圏近郊部では、全国平均以上にスーパーのウエイトが高く、専門店のウエイトが低い。これは、専門店が集まった商店街パワーの強さが23区に特徴的な傾向であることを示す傍証にほかならない。

「東京の」あるいは「首都圏の」商店街が活力を保っているのではない。「23区の」商店街だけが特別に元気なのだ。

「郊外の大規模スーパーが原因」という嘘

23区の商店街が元気を保っている理由として、「地価が高い東京では、大きな駐車場を備えた大規模スーパーが出店しにくいからだ」という説がある。だが、これは事実ではない。

23区の専門店(すなわち、専門店の集合体である商店街)は大規模な総合スーパーとの競合以上に、食品スーパーをはじめとした専門スーパーとの競合に勝ち残っている。そもそも、メディアも識者も口を揃えて主張し、その結果、誰もが疑いを持たない「郊外部への大規模スーパーの出店が商店街のシャッター通り化を進めた」という考え自体に誤りがある。

総合スーパー(あるいは総合スーパーを核店舗とした大規模なショッピングセンター)は、なるほど目立つ存在ではあるが、数が限られるため、その影響力はさほど大きなものではない。もう一度、図表1に戻ってほしい。総合スーパーの販売額シェアはたかだか5%ほどで、コンビニエンスストアよりも小さい。

さらにいえば、総合スーパー(GMS:General Merchandise Store)は、その名が示す通り、消費者のワンストップ購買ニーズへの対応を大原則とする業態であり、基本的に人が集まりやすい場所を最適立地とする。その代表が駅前だ。たとえば、JR総武線での筆者の帰路ルートをたどると、新小岩駅前に西友が、小岩駅前にイトーヨーカドーが、市川駅前にはかつてと比べ規模は縮小したがダイエーが、船橋駅前にイトーヨーカドーが店を構えている。読者が住むまちの駅前にも、総合スーパーがあるのではないだろうか。

すでに内部崩壊が始まっていた商店街

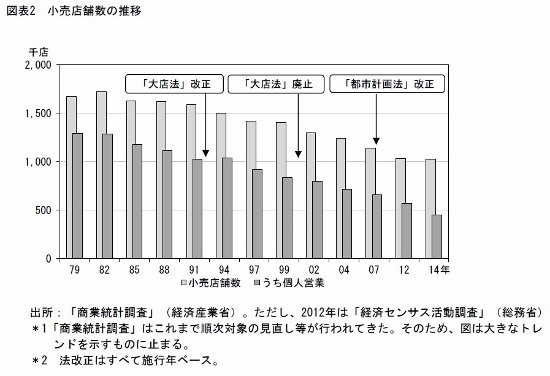

総合スーパーが郊外化を始めるのは、1992年に当時の大店法が改正施行され、地元との出店調整が廃止されて以降のことだ。これにより、総合スーパーは出店ラッシュの時代を迎え、本来は必ずしも好立地とされていなかった郊外部への進出に拍車がかかることになる。

図表2は、過去35年間の専門店数の推移を追ったものである。なるほど1992年の大店法改正が商店街に打撃を与えたことに間違いはない。しかし、小売店の数はその前から減少トレンドを示していた。92年の法改正は、この傾向を後押しするものとなったにすぎない。大規模スーパーが郊外化し始める時点で、すでに商店街は内部崩壊を始めていたのだ。

その後、小売店を取り巻く環境は、2000年6月の大店法の廃止と大店立地法の施行(地域経済的視点に基づく大型店出店規制の自由化=郊外化のさらなる促進)を経て、07年11月の改正都市計画法の施行によって、ようやく都市計画の視点に立った無秩序な郊外化の規制が始まることになる。

しかし、図表2が示すように、政策的な郊外出店規制は商店街再活性化の効果をもたらすことができなかった。理由はひとつしか考えられない。商店街の内部崩壊は、絆創膏を貼るような目先の対応では解決できないレベルにまで達してしまっていたからだ。

メガストア激戦地でも元気な「砂町銀座」

先日、久しぶりに江東区の砂町銀座商店街を訪れた。大規模なスーパーが少ない東京23区の中で、江東区は例外的なメガストアの激戦地だ。店舗面積1万平方メートル以上の総合スーパー(総合スーパーないしは大型の食品スーパーを核店舗とするショッピングセンターを含む)は23区に36店あるが、そのうち6店舗が江東区に集まっている。

店舗面積ベースで見た江東区のメガストア集積度はもっと高く、6店の合計で23区全体の2割に及ぶ16万平方メートルを数える。2位の墨田区、3位の葛飾区がともに7万平方メートル強であることと比べると頭抜けて多い。なかでも、区内メガストアのビッグ3が集う砂町地区は激戦地中の最激戦地である。

そんな厳しい環境に追い打ちをかけるように、10年には店舗面積3万平方メートル超のアリオ北砂が砂町銀座の目と鼻の先にオープンした。大規模スーパーが商店街のシャッター通り化をもたらしたのであれば、砂町銀座商店街は消えてなくなっていてもおかしくない。

『なぜか惹かれる足立区~東京23区「最下位」からの下剋上~』 治安が悪い、学力が低い、ヤンキーが多い……など、何かとマイナスイメージを持たれやすい足立区。しかし近年は家賃のお手傾感や物価の安さが注目を浴び、「穴場」としてテレビ番組に取り上げられることが多く、再開発の進む北千住は「住みたい街ランキング」の上位に浮上。一体足立に何が起きているのか? 人々は足立のどこに惹かれているのか? 23区研究のパイオニアで、ベストセラーとなった『23区格差』の著者があらゆるデータを用いて徹底分析してみたら、足立に東京の未来を読み解くヒントが隠されていた!