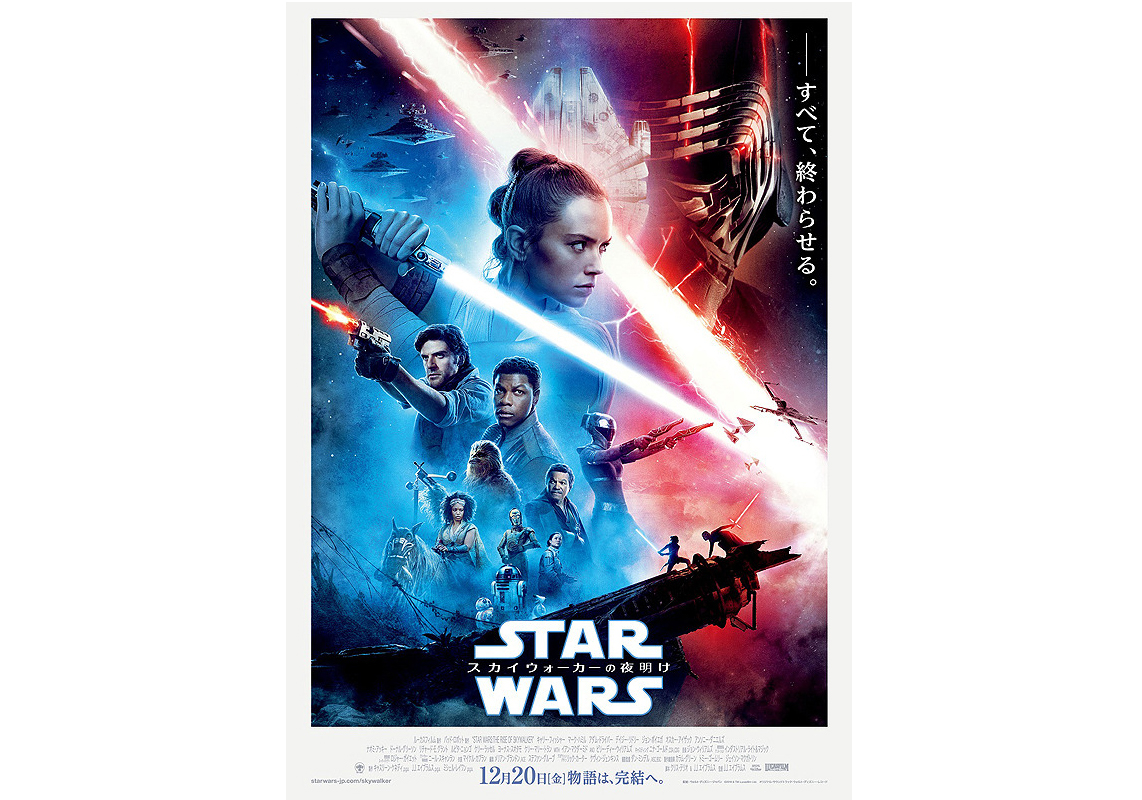

12月20日、映画『スター・ウォーズ』シリーズの新作『スカイウォーカーの夜明け』が日米同時公開されました。音楽制作はもちろん、1作目から担当しているジョン・ウィリアムズです。彼については、2018年8月23日付本連載記事『「スター・ウォーズ」や「インディー・ジョーンズ」の音楽が観客の心を震えさせる秘密』でも書きましたが、87歳の今もなお精力的に活動をしており、映画産業が始まって以来、一番成功した映画作曲家だともいわれています。

ところで、ウィリアムズの映画音楽は、音楽のどのジャンルに入るのでしょうか。僕はクラシック音楽だと即答します。

そもそもクラシック音楽とはどういう音楽なのかを説明するのは正直、不可能です。というのは、ジャズやフォークのように明確な区分がなく、しかもジャズやフォークの要素がクラシック音楽に入っていることも多々あります。極端な話、演歌であっても、美空ひばりの『すばる』や『悲しい酒』などは、事前に何も教えずに外国人に聞かせたら「日本のオペラアリア(歌劇の中で歌われる歌)ではないか?」と言われるかもしれません。

もともと、クラシック音楽は「古典音楽」という意味合いがありますが、ベートーヴェンの頃までは、そんな言葉などなく、教会や王宮で演奏される気品高い音楽も、安い酒場で下品に歌われる音楽も、どちらも単なる音楽でした。当時は、その時期に作曲された音楽のみを聴いていたのですが、19世紀の中ごろに、過去に作曲され、忘れられていた名作を復活演奏する動きが起こりました。そこで新しい音楽と区別するために、古い作曲家であったバッハやモーツァルト、ベートーヴェンなどの曲をクラシック音楽として演奏したことが始まりです。実際に“クラシック音楽”という言葉が初めて文献に現れたのは、1836年の「オックスフォード音楽辞典」です。

映画に話を戻しますが、映画音楽は1920年代にトーキーが発明されてから本格的に始まったといわれています。しかし実は、無声映画であっても、予算がある場合は歌劇場のようにオーケストラが映像に合わせて演奏していました。そして、当時は作曲家といえばクラシック作曲家です。世界で最初の映画音楽を作曲したのは、フランス作曲界の大家、サン・サーンスといわれています。日本では、『赤とんぼ』で有名な作曲家、山田耕筰が、昭和シネマ制作の『霊楽堂』の音楽を担当したのが最初といわれています。

また、ドイツでワーグナーとともに2大歌劇作曲家と呼ばれたリヒャルト・シュトラウスなどは新しい物好きで、彼の大傑作の歌劇『ばらの騎士』の音楽を短く編曲し、歌手のパートもオーケストラで代わりに演奏できるようにして、1926年にオーケストラの伴奏つき無声映画として公開したほどでした。

そんな映画音楽ですが、19世紀のクラシック音楽がそのまま映画に使われることも多いのです。代表的なのは、1968年公開の映画『2001年宇宙の旅』(ワーナー・ブラザース映画)です。映画のオープニングで、シュトラウスの交響詩『ツァラトゥストラはかく語りき』の最初の部分がそのまま使用され、観客に強い印象を与えました。1979年のフランシス・コッポラ監督の映画『地獄の黙示録』(boid)では、ワーグナーのオペラ『ワルキューレ』のなかから『ワルキューレの騎行』の音楽が使われました。正直、クラシック好きな方でない限り、これが19世紀の音楽だとは気づかないかもしれません。

興味深いのは、両方とも、クラシック・オーケストラの最高峰のひとつで伝統的なオーケストラでもあるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のレコード録音をそのまま使っていることです。指揮者も当時、世界で最高の地位に君臨していた、ヘルベルト・フォン・カラヤンと、ゲオルグ・ショルティのものだったことは、クラシックファンであっても、あまりご存じないと思います。

『スター・ウォーズ』のメインテーマ曲は盗作?

話を本題に戻しますが、作曲家としてのウィリアムズにとって、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、オペラ作曲家カステルヌオーヴォ・テデスコに師事した経験が大きいでしょう。恩師であるユダヤ系イタリア人のテデスコは第二次世界大戦中、ファシズムから逃れてアメリカに渡り、行きついたロサンゼルスで200曲以上の映画音楽を作曲しました。テデスコは、オペラはヨーロッパの芸術形態だが、映画は本質的にアメリカ的な芸術体系と考えていたのです。オペラが歌手の歌う歌詞の内容や物語に合わせて音楽がつくられているのと同じく、映画も役者のセリフや物語に合わせて作曲されていると思えば、本質的には変わりません。

その後、ウィリアムズはロサンゼルスからニューヨークに移り、ジュリアード音楽院でピアノを勉強していましたが、生活のためにジャズピアニストのアルバイトをしていたことが、のちの仕事に大きく役立ったと語っています。その経験から、さまざまな作曲家の音楽を自由に取り入れ、素晴らしい映画音楽に仕立て上げる能力を身につけたのかもしれません。

彼の音楽には、映画音楽も作曲したロシアのショスタコーヴィッチの作風を感じる部分もありますし、エーリヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトやミクロス・ローザがアメリカで作曲していた映画音楽も巧みに取り入れています。実は、コルンゴルトこそ、テデスコと同じく、映画音楽をオペラ創作の延長線上とみなしていて、グスタフ・マーラーやシュトラウスから直接学んだ後期ロマン派的作風を、そのまま映画音楽に持ち込んでいたのです。

ところで、ウィリアムズが作曲した有名な『スター・ウォーズ』のメインテーマ曲は、コルンゴルトが作曲した映画音楽『嵐の青春』から取られているといわれており、実際に聴いてみるとそっくりです。しかし、『ワルキューレの騎行』の拍子を変えてみると、こちらとも似ているように感じます。ワーグナーの音楽をコルンゴルトが盗んだのか、ウィリアムズが盗んだのかと論議は尽きませんが、僕はそんなゲスなことを考えずに、ウィリアムズは“ヨーロッパの音楽の伝統をアメリカでしっかりと引き継いだ、映画音楽ジャンルのクラシック音楽作曲家”であると思っています。

僕は、ウィリアムズが新しく書き下ろした、純粋なオーケストラ作品を演奏するロサンゼルス・フィルの初演に立ち会ったことがあります。そのリハーサル中、彼に頼まれて少し指揮をしたのですが、それはクラシック音楽そのものでした。

(文=篠崎靖男/指揮者)