2019年4月に放送された『ザ・ノンフィクション』(フジテレビ系)で「万引きランナー」と呼ばれたマラソン選手・原裕美子氏の密着取材の様子が放送され、その内容が世間に衝撃を与えた。現役時代に摂食障害を患い万引きを繰り返すようになった原氏は引退後に万引きで逮捕され、執行猶予中の身でありながら再び万引きに手を染めてしまった。

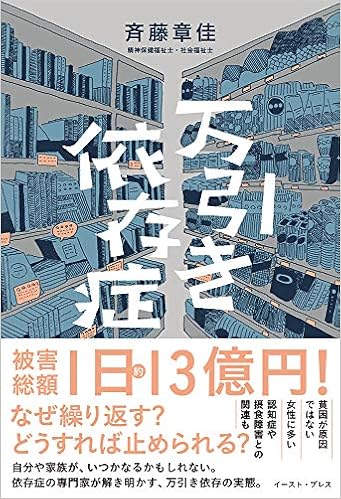

彼女が医師から下された診断は「病的窃盗(クレプトマニア)」。単なる手癖の悪さで片づけられない、この病の闇はなんなのか。アルコール、ギャンブル、薬物、性などの依存症をはじめ、国内では珍しいクレプトマニアの専門治療を行う大森榎本クリニックの精神保健福祉部長で、『万引き依存症』(イースト・プレス)の著者である斉藤章佳氏(精神保健福祉士、社会福祉士)に話を聞いた。

万引き依存症が女性に多い理由

万引き依存症は“万引きをやめたくてもやめられず、何度も万引き行為を繰り返してしまう”状態をいい、いわゆるクレプトマニアと同義である。大森榎本クリニックに通う万引き依存症患者の7割は女性で、原氏のように摂食障害を合併している人もいるという。

「そもそも、摂食障害の症例自体が女性9:男性1という割合です。実はその4割が万引きの問題を合併しており、女性比率7割という数字に影響しています。万引きは日常生活のなかで耽溺していく特徴があるので、比較的女性のほうが家事労働を担うことから買い物に行く機会が多いことも一因といえます。また、家庭内での性別役割分業を強いられ、買い物時に『節約しなくては』という強迫観念やストレスに晒されて万引きに走るケースも多いです」(斉藤氏)

貧困からくる万引きや転売目的の万引きは、いくら回数を重ねていたとしても万引き依存症の診断の範疇からは外れる。当初は「モノ」を手に入れ「使用」することが目的で万引きしていたとしても、万引きの成功体験を重ねるにつれ、万引き行為そのものにハマっていくために窃盗のための窃盗、つまりその行為やプロセスに依存(行為・プロセス依存)するようになることから、アルコールや薬物の「物質依存」とは区別される。

「万引きする瞬間のスリルやリスク、興奮を味わうことで達成感を感じることで満足し、成果物には見向きもしなくなります。これは常習的な盗撮行為(窃視症)にもいえることで、最初は盗み撮りした画像を自慰行為のために使っていたのに、最後は撮るだけで保存せず見返したりしなくなる。行為のプロセスそのものにハマること、犯行が気づかれにくく成功体験を重ねやすいという点においても、万引きと盗撮行為のメカニズムはよく似ています」(同)

末期症状に現れる「万引きの虫」とは

万引き依存症の末期症状では、自制心が働かずに物事の優先順位が変わってしまうという。ある特定の状況や条件下で何かの拍子にスイッチが入ると、絶対にやってはいけない状況であっても「万引きしなきゃいけない」という衝動に駆られ、条件反射的に手が動き、気づいたらバッグの中にモノが入っていた……となるそうだ。

「我々が梅干しを見て唾液を止められないのと一緒です。一旦スイッチが入ってしまうと、仕事中に立ち寄ったスーパーでもやってしまいます。社用車や制服姿で買い物に訪れるなどの確実にバレるとまずい状況であっても、体が動いてしまう。このような衝動を、クリニックでは『万引きの虫』と表現します。職場の人間関係や家庭の問題、浪費への後悔など、いろいろな負荷が積み重なったときに、心の中でこの虫が騒ぎだすのです」(同)

また、万引き依存症者には損得勘定に敏感な人が多いのも特徴だという。たとえば、Bというスーパーで卵を買ったらCのスーパーのほうが安かった。これだけで強い挫折感や後悔、自責の念に苛まれ、自分の中の損得勘定の天秤が「損した」方向に傾く。これをフラットにするために万引きに走り、「得した」という分銅を載せてバランスを取るというわけだ。

「消費税増税が引き金になるケースは、けっこうあるのではないでしょうか。キャッシュレス決済のポイント還元制度も始まり、支払い方法によっては『もっと安くできたのに』という思いが強くなりそうです。また、災害時に買いだめ目的でスーパーが混んでいるときなども危ないです。ずらーっと長いレジ待ちの列を横目に『並ばずに、しかもタダで手に入れたぞ』という達成感や優越感を得ようとすることが引き金になるはずです」(同)

万引きによる被害額は年間4500億円以上

クリニックには、治療ではなく裁判を有利に運ぶために診断書目的で問い合わせてくる人も多いという。

「電話で30分はヒアリングし、裁判目的や診断書目当ての人は省きます。また、貧困による窃盗や転売目的の窃盗は初診対象者から除外します。初診で2時間以上かけて治療対象かどうかを判断し、ここで1年間の通院治療の同意を得ます。さらに、確定診断が出るまでは通院開始から1カ月以上を要します。このように、何段階かでフィルターをかけることで、本当に万引き依存症の問題で困っている人、真剣に治療する意志のある人が残ります」(同)

前述の原氏は、グループホームで共同生活を送りながら依存症の治療を受けていた。大森榎本クリニックは異なるアプローチで、通院治療だからこそ本当の意味での回復を目指せる、という方針だ。自身が万引きに至るまでのプロセスを把握し、対処法を学んでいくなかで、同じ悩みを抱える仲間や家族、ときに近隣の商店の協力も得ながら、治療の歩みを一歩一歩進めていく。

「刑務所や入院施設など、盗めない環境ではほとんどの人はやらないです。難しいのは、盗める環境でどう盗まない生き方を続けるか。そして、我々があきらめずにどれだけ患者と伴走できるか、ということです。万引き依存症は刑務所に入ったら終わりではありません。再発を繰り返しながらも常に学び、『今日1日、盗まなかった日々』を積み重ねていくことが大事なんです」(同)

全国万引犯罪防止機構の調査によれば、万引きの被害額は年間4500億円を超える。原因不明のロス金額を含めれば、実際の被害額はもっと大きくなる見込みだ。このように甚大な被害が出ているのにもかかわらず、「万引きという加害行為が軽視されている」と斉藤氏は指摘する。

「薬物乱用防止教室のために小学校に行く機会がありますが、子どもたちは覚醒剤の話にあまりピンときていない様子です。それよりも非行としての万引きや痴漢被害のほうがよっぽど、通学中に起こり得る身近な問題ではないでしょうか。万引き被害に遭った店の人の話を聞く機会を設けたり、学校にポスターを貼ったり、子どもたちに向けた啓発活動をもっと拡充してもいいと思います」(同)

「バレなきゃ大丈夫」に始まった出来心が雪だるま式にエスカレートしていく万引き依存症。一消費者である我々も、万引きという犯罪行為への無関心を正すべきだろう。

(文=松嶋千春/清談社)

●「大森榎本クリニック」