内閣府「中長期の経済財政試算」、可能性の低いTFP上昇率を前提…現実的試算が必要

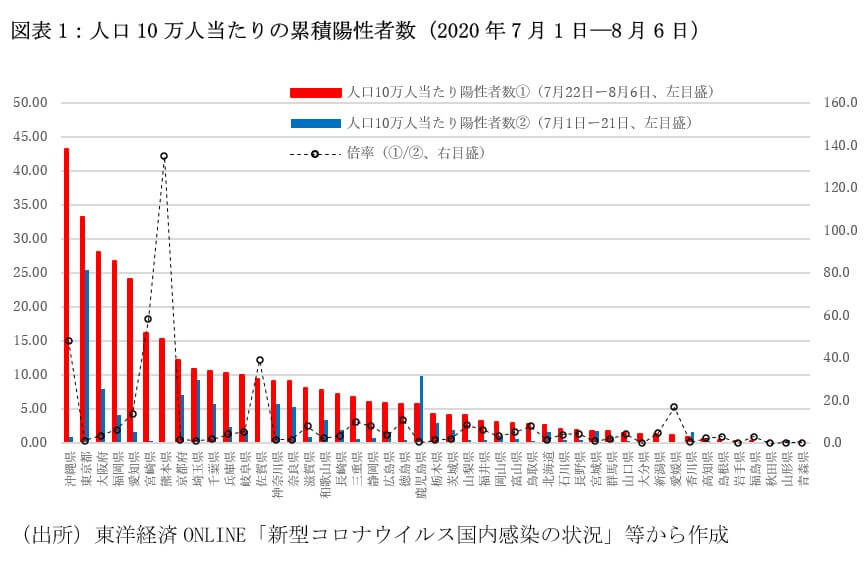

新型コロナウイルス感染が再び全国的に拡大し始めている。図表1は、2020年7月1日から8月6日における人口10万人当たりの累積陽性者数を都道府県別にみたものである。国内旅行の需要喚起策「Go To トラベル」が始まった7月22日でデータを切り分けて、「7月1日から7月21日の累積陽性者数」(<2>)と「7月22日から8月6日の累積陽性者数」(<1>)を棒グラフで表すとともに、その倍率(<1>÷<2>)を点線で示している。

この図表をみると、7月22日から8月6日における人口10万人当たりの累積陽性者数(<1>)は、沖縄県、東京都、大阪府、福岡県、愛知県の順番で多いものの、倍率(<1>÷<2>)では、熊本県、宮崎県、沖縄県、佐賀県などが大きく、これらの地域で感染が急速に拡大し始めていることがわかる。

現在のところ、政府は緊急事態宣言の再発令に慎重な考えだが、新型コロナウイルスの感染拡大は、財政再建の目標にも影響を与え始めている。例えば、先般(2020年7月31日)、内閣府は、経済財政諮問会議において「中長期の経済財政に関する試算」(以下「試算」という)を公表した。

この試算には、2029年度頃の名目GDP成長率を約3%と見込む「成長実現ケース」と、成長率を約1%と見込む「ベースラインケース」がある。政府は、国と地方を合わせた基礎的財政収支(PB)を2025年度に黒字化する目標を掲げているが、この試算によると、高成長を前提とする成長実現ケースでも、PB黒字化は2029年度となり、前回の中長期試算から2年遅れることになる。

低成長のベースラインケースでは、2029年度のPB赤字は約10兆円となるが、現実はもっと厳しいかもしれない。理由は、2019年度において、成長率に最も大きな影響を及ぼす「全要素生産性」(TFP)の伸びは0.4%しかないが、どちらのケースもTFPが上昇する前提での試算となっているためである。成長実現ケースでは、TFP上昇率は足元の0.4%から2025年度までの5年間で1.3%に上昇する一方、ベースラインケースでも、TFP上昇率は将来にわたって0.7%程度で推移する前提となっている。

図表2は、内閣府のデータから、1981年度から2019年度におけるTFP上昇率の推移を描き、成長実現ケースとベースラインケースにおいて、それに試算が前提とするTFPの伸びを追加したものだ。この図表をみても、成長実現ケースにおいて、足元(2019年度)0.4%のTFP上昇率が5年間で1.3%まで上昇する可能性が高いとは思えない。

深刻化する財政・社会保障の問題

では、TFP上昇率のヒストグラム(度数分布)を作成し、TFP上昇率が1.3%以上となる割合を計算すると、どうなるか。1981年度から2019年度におけるTFP上昇率に関する内閣府データから作成したものが図表3である。この図表において、TFP上昇率が1.3%以上となる割合は30.8%となるため、TFP上昇率が2025年度から5年連続で1.3%を上回る確率は0.28%と計算できる。同様に、ヒストグラムにおいてTFP上昇率が0.7%以上の割合は82.1%となるため、TFP上昇率が2025年度から5年連続0.7%を上回る確率を試算すると、それは37.2%と計算できる。

この試算結果は、過去のTPF分布を前提にする場合、TFP上昇率を引き上げるシナリオがいかに難しいかを示す。他方、TFP上昇率が2025年度から5年連続0.5%を上回る確率は58.2%であり、シナリオの実現確率はずっと高まる。

まずは一刻もはやくコロナ危機を収束させることが先決だが、人口減少・少子高齢化の問題は現在も進行しており、この危機を乗り切った後には、より深刻なかたちで、財政・社会保障の問題に再び直面する。しかも最近、内閣府は2012年11月から開始した景気拡大局面は2018年10月に終了したと正式に認定した。このような状況だからこそ、より現実的なシナリオを想定し、試算を行う必要があるのではないか。

(文=小黒一正/法政大学教授)