徳島空港からJR鳴門線・金比羅前駅まで歩いてみた…日本で唯一「電車」がない県を歩く

空港は離発着の邪魔にならないよう、周辺に障害物のない場所に建設される。日本の空港は海の近くや海の上(海上空港)、台地など高台の上に建設されることが多い。

もっとも一般的なのが海の近くに建設されるパターンで、滑走路のどちらか一端が海に向いていれば、障害物や騒音の問題が半減できるというメリットがある。戦前に開場したもの(軍用を含む)など歴史のある空港が多く、東京国際空港(羽田空港)がその代表例だ。

だが、海の近くに立地しているにもかかわらず、北海道の空港は函館空港や紋別空港、稚内空港と、海岸線とほぼ並行に滑走路が建設されているものが多い。スペースに余裕のある北海道ならではといえそうだ。

海上空港は2種類に大別できる。既存の島を空港専用施設として造成したものは、国内では長崎空港が該当する。一方で関西国際空港や中部国際空港、神戸空港、北九州空港は完全な人工島として作られたため、高額な建設費がかかっている。いずれも両岸が海なので、風向きによって発着方面を変えられるメリットがある。

高台に建設された空港は、千歳空港(新千歳空港)や福岡空港など、戦前より軍用として利用されてきたものと、立地面や予算面で海上空港を建設できなかった後発の空港や他の場所から移設された空港の2つに大別できる。前者は障害物や騒音問題、後者はアクセスが悪い傾向がある。

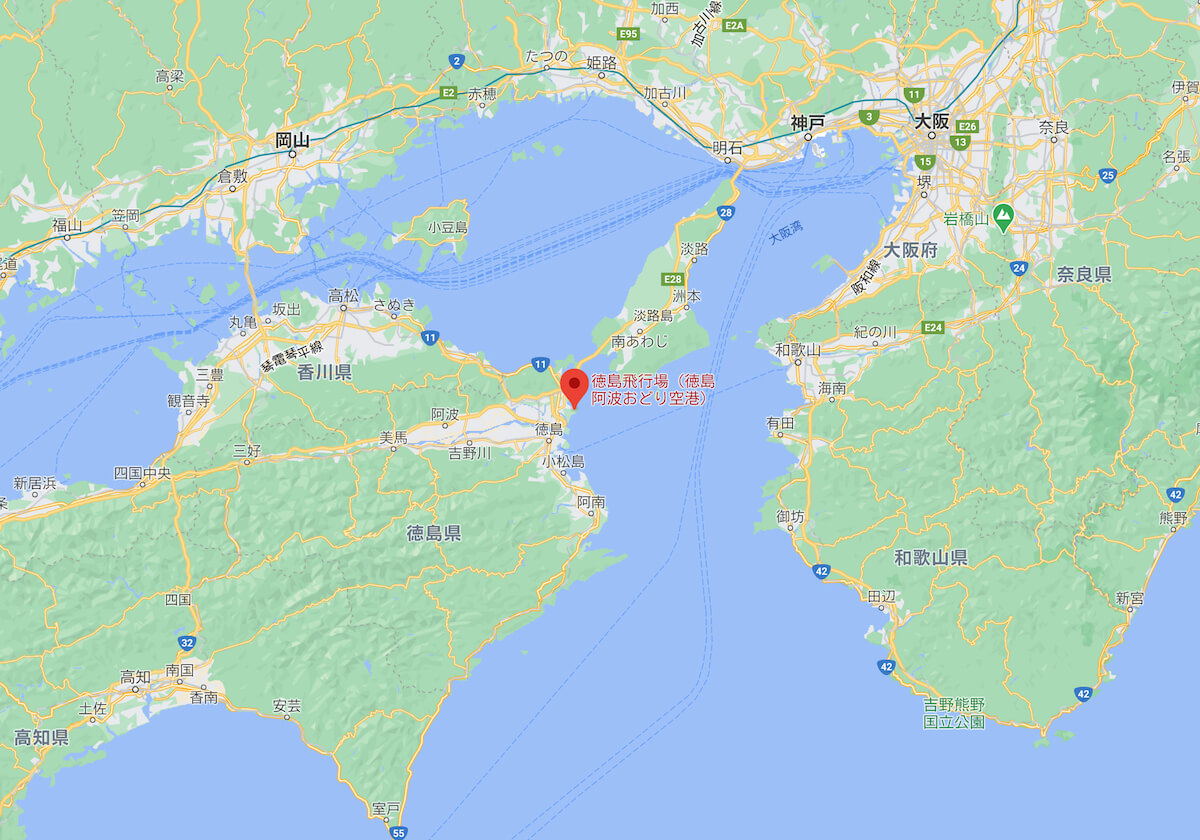

徳島空港(徳島飛行場)は、滑走路の片側が瀬戸内海(紀伊水道)に面した、海沿いの空港だ。1941年に海軍の飛行場として開設され、戦後は米軍の接収を経て、自衛隊の航空基地となった。1962年より民間にも開放されている共用空港だ。

東京・羽田への定期便はJAL/ANAのダブルトラックで計10往復、福岡便が2往復と、それなりの便数が確保されている。ただLCC(格安航空会社)は四国の空港では唯一、就航していない。徳島は関西国際空港に比較的近い立地なので、すみ分けがなされているといえるだろう。

県庁所在地である徳島市の中心部から北東に約9km、県内で人口第3の都市である鳴門市中心部から南に約5km。地方空港としては利便性は上々。主なアクセスはバスで、徳島駅からはリムジンバスで約28分(600円)、鳴門駅からは路線バスで約16分(280円)で到着する。

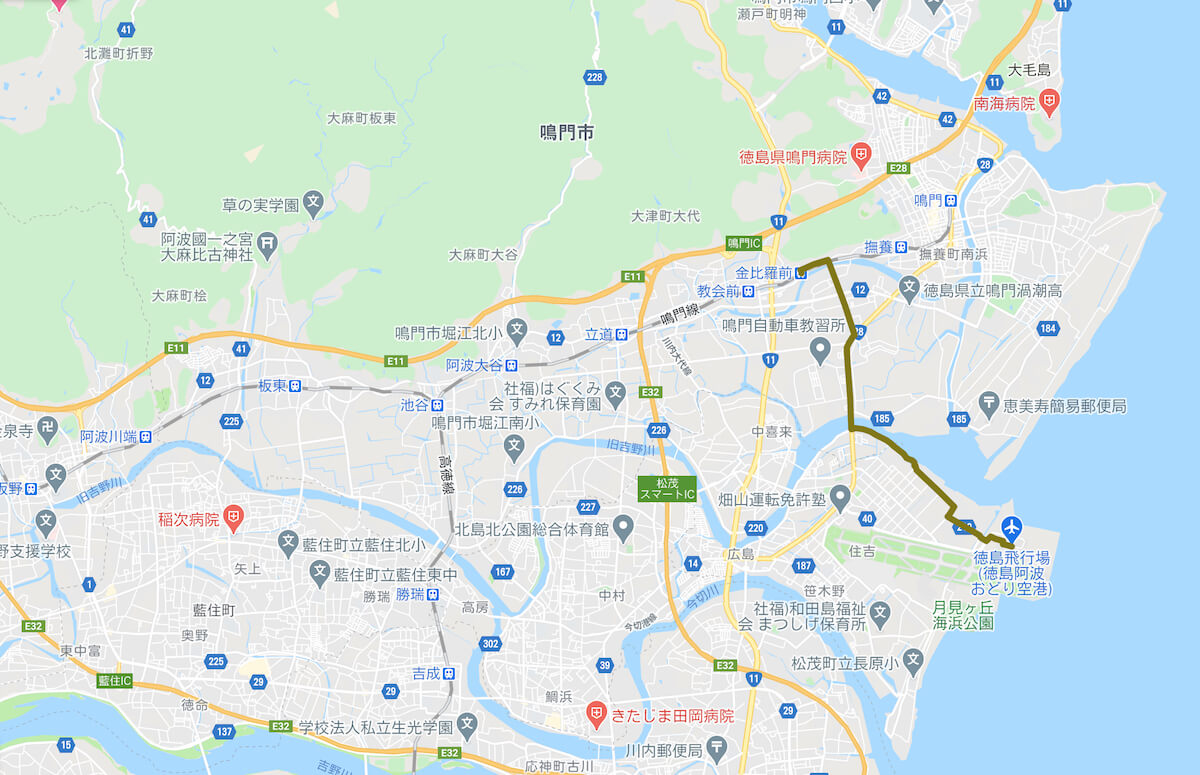

今回は、徳島空港から徒歩で、JR鳴門線の金比羅前駅まで歩いてみた。実践したのは2019年11月。寒くもなく、暑くもない、歩くには絶好の気候だった。

徳島阿波おどり空港からJR鳴門線の金比羅前駅まで、約6kmを歩いてみた

徳島空港のターミナルは総ガラス張りで、到着ロビーのある1階から3階まで吹き抜けになっているなど、かなりモダンな作りだ。ただし3階は、物販店や飲食店の真ん中を抜けないと出発ロビーに到着しない。動線が戸惑いやすいつくりになっており、いささか面食らってしまった。

そして、やはり気になるのが「徳島阿波おどり空港」という愛称だ。「宮崎ブーゲンビリア空港」や「たんちょう釧路空港」、「コウノトリ但馬空港」といった動植物系はまだしも、「出雲縁結び空港」や「岡山桃太郎空港」、「米子鬼太郎空港」に「鳥取砂丘コナン空港」と、誰も呼ばないものを愛称とするセンスがわからない。

徳島空港にも案の定、阿波おどりのオブジェがあったが、これが空港の利用促進やイメージアップに貢献していると、本当に考えている人はいるのだろうか。

ターミナルビルを出て左手に向かうと、レンタカー会社の営業所や貸駐車場が集まるエリアに向かう、アンダーパスの歩道があった。アクセス道路に歩道が設置されていなかったり、途中で途切れる空港が多いだけに、実にありがたい。

先に進むと、とにかく広大なパーキングが目立つ。徳島空港は地方空港としてはめずらしく、駐車場が有料。しかも普通車で1日600円と、そこそこの料金に設定されている。海外へ向かう人などは、節約のために安いパーキングを選ぶのだろう。

そもそも、2010年に現ターミナルに移転する前は、滑走路の西端付近(現在地より西に約2kmの場所。現在の徳島県運転免許センター)にターミナルビルがあり、そのぶん市街地にも近かった。現在地はアクセスが悪い一方で、周辺スペースに余裕があるため、大型パーキングが設置できたという側面もある。

さらに進むと、大きな工業団地が出現。徳島が創業地の大塚製薬や、関連会社の大塚化学のほか、パナソニックグループの工場などが立ち並ぶ。さらに旧吉野川沿いを進むと、左にはのどかな田園風景が広がっていた。

旧吉野川にかかる最初の橋である大津橋にさしかかると「旧吉野川河口堰」という看板が目に入った。てっきり20世紀末に大騒動になった河口堰かと思ったのだが、問題になった吉野川第十堰とはまったく別のものだった。致し方ないのだろうが、よそ者にはややこしいネーミングだと感じた。

ここからは国道28号を北上し、途中から市道へ移る。地方都市らしい幹線道路沿いと住宅街の風景だ。新池川を渡ると鳴門線の踏切があり、線路沿いの道を西へ向かう。

商店などはないものの、このあたりからぐっと趣のある道になる。味わい深い木造建築が立ち並び、旧街道(撫養【むや】街道)の雰囲気が色濃くただよう。さらに進んでいくと、大きな神社(金刀比羅神社)とお寺(長谷寺・ちょうこくじ)が並んだところに、金比羅前駅の入り口があった。

金比羅前駅の由来は、駅前にある金刀比羅神社に由来する。四国には全国約600の神社(金刀比羅神社、琴平神社、金比羅神社)の総本宮である、香川県琴平町の金刀比羅宮があるが、ここもそのうちの1社。「阿波の三金刀比羅」のひとつとして知られている。

同じ四国に総本宮があるにもかかわらず「金比羅前」と付けるネーミングセンスには、やや疑問を感じたが、隣の教会前駅も天理教の教会があることが由来であり、もう一方の隣駅である撫養駅もかつては「ゑびす前」駅だった(近くに恵比寿様といわれる事代主神を祀る事代主神社がある)。前身の阿波電気軌道時代の名称がそのまま残っているようだ。

駅はこれ以上ないほど簡素な作りだ。駅舎はなく、雨をしのぐひさしがあるのみで、1面1線のホームも3~4両ほどの長さしかない。もちろん無人駅だ。

約6kmの距離を歩いてみたが、印象に残るものはネーミングセンスくらいで、風景や周辺施設に目立つ物は少ない印象だった。海沿いの空港らしく、周辺も平坦で歩きやすいのだが、歩くメリットをあまり感じられなかった。

徳島駅から空港へのバスは600円。一方で、徳島駅から金比羅前駅までの鉄道料金は360円だ。周辺環境に魅力的なものがない以上、この差額の240円を節約することが唯一の意義となる。そうなれば、歩く意義は見いだしにくい。

JR四国は経営状態がかんばしくなく、なかでも鳴門線は特に輸送密度が低い路線だ。徳島県には第3セクターを除けば私鉄が存在せず、日本で唯一「電車」がない都道府県でもある(鉄道はすべて電力ではなく、気動車で運転)。

中心部から30分以内で到着するリムジンバスは利便性が高く、近隣に高速道路のスマートICがあるため、マイカーでの利用もしやすい。代替交通が充実していることからも、空港への新規鉄道路線は絶望的といっていい。素直にバスに乗るべき空港といえるだろう。

(文=渡瀬基樹)