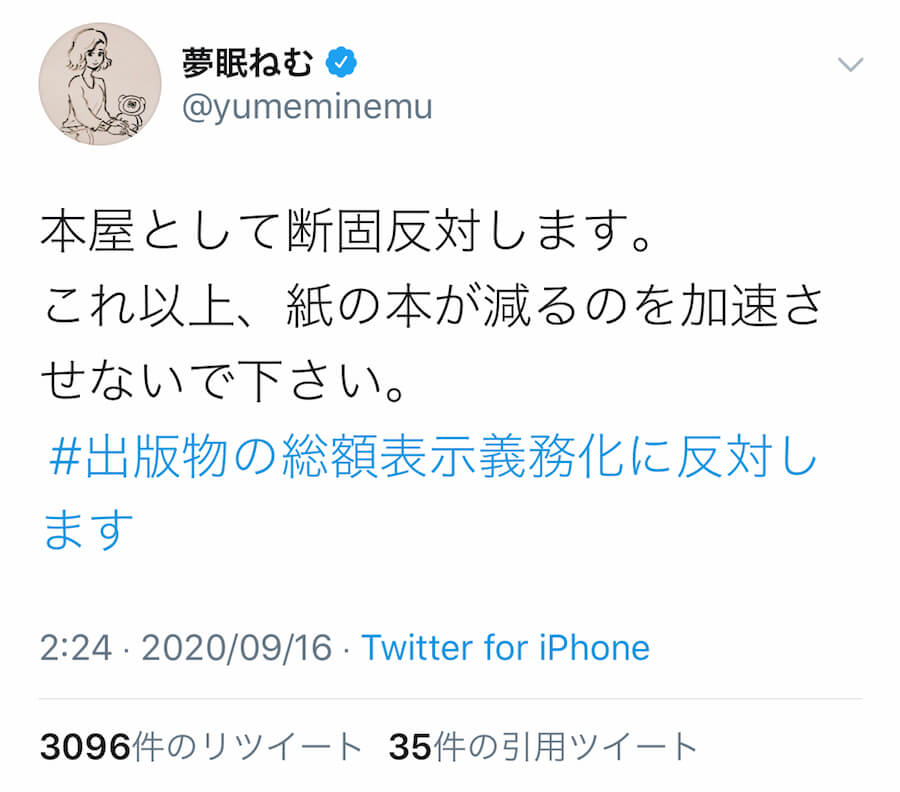

9月16日頃よりTwitterで話題となっていた、「出版物の総額表示義務化に反対します」のハッシュタグを付したツイート。

マンガ家の喜国雅彦・国樹由香夫妻、末次由紀、作家の有栖川有栖、綾辻行人らの著名人から、出版社に勤務する編集者やフリーライターまで多くの出版関係者によってツイートされ、一時はTwitterのトレンド1位にまで浮上したのだが、いったい何が問題となっているのか。

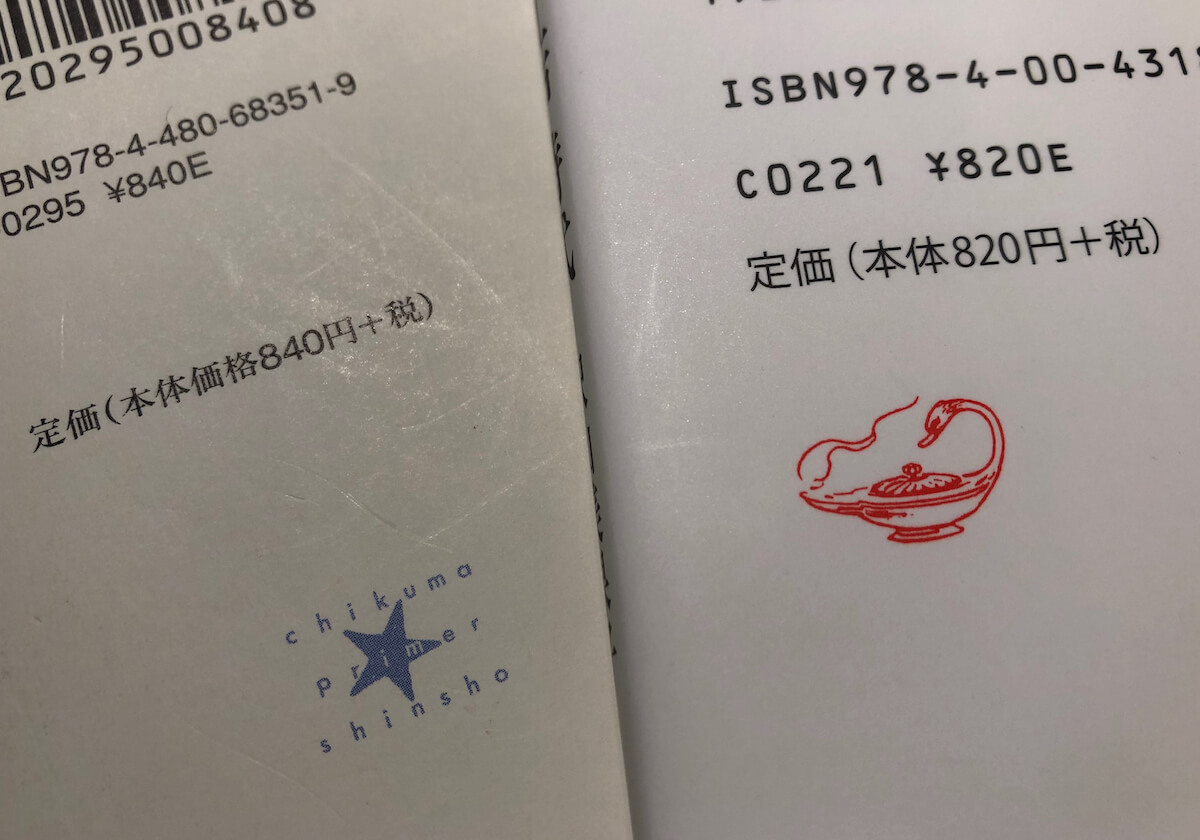

「簡単にいえば、現在は『本体価格+税』という表記でも許されている書籍の価格表示が、来年4月以降は『総額表示』でなければ許されなくなる、ということ。『100円+税』でよかったものが、『110円』と表記しなければいけなくなるわけです。

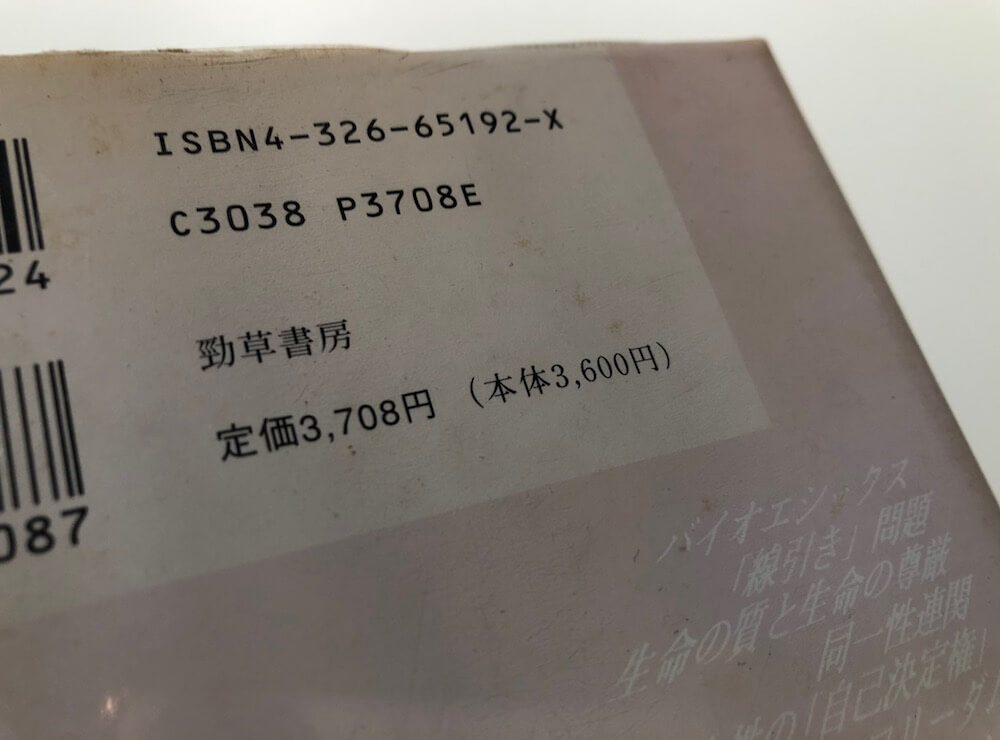

これが、カバーを印刷し直すにせよシールなどを貼って対応するにせよ莫大なコストがかかり、出版社にとっては大きな負担となると。ただでさえ経営が苦しい中小企業が多い出版業界にあって、“文化の砦”たる書籍の多くが絶版に追いやられるかもしれない、あるいは経営の苦しい出版社を倒産に追い込むかもしれない、と批判されているわけです」(雑誌記者)

消費税自体は1989年4月から実施されたわけだが(当時の消費税率は3%)、1997年に税率5%となったのち、2004年の消費税法の改正により、価格表示に関しては「総額表示」(=税込み価格での表示)が義務付けられた。これは、商品に表示されている価格が税抜き価格なのか税込み価格なのかが曖昧になって消費者を混乱させないため、あるいはその曖昧さに乗じた“便乗値上げ”を防ぐため……といった理由があっての措置だ。ただし書籍・コミック・ムックなど(以下、書籍)に関しては、カバーの再印刷等に莫大なコストがかかるとして、「本体価格+税」の表記が例外的に許容された。

その後消費税は、2014年4月に8%、2019年10月には現在の10%にまで引き上げられてきた。しかし書籍に関してはなおも、2013年に制定された「消費税転嫁対策特別措置法」によって「総額表示」が引き続き免除され続け、いまに至る。ところが、その免除措置の効力が2021年3月31日をもってついに切れ、いよいよ出版物に関しても「総額表示」が義務付けられる、というわけなのである。

元でんぱ組.incの夢眠ねむも総額表示に反対

「『出版物の総額表示義務化に反対します』のハッシュタグは、中国史関連の書籍を主に扱う出版社、志学社の社長である平林緑萌氏が、9月15日に自身の投稿に付したのが始まりのようです。

その後、マンガ家や作家、編集者のみならず、でんぱ組.incの元メンバーで、バカリズムの妻でもある夢眠ねむさんなどもこの流れに賛同、またたく間に拡散していった印象です。夢眠ねむさんは、完全予約制の書店『夢眠書店』を運営していますからね」(同・雑誌記者)

この問題を所管する財務省の言い分としては、書籍への免除措置が2021年3月で切れることは以前よりわかっていたことだ、というもの。別に書籍のカバーを付け替える必要はなく、本に挟むスリップ(短冊状伝票)なりシールなり、なんらかの方法で総額が表示されていればそれでよく、これ以上出版業界だけを特別扱いできない、というわけだ。

実際に同省は、日本書籍出版協会と日本雑誌協会とが共催した9月11日の勉強会でこの点を説明。このことを文化通信が14日に報道し、今回のハッシュタグ拡散に至った、ということのようだ。

しかし、現に他業界の商品はほぼすべて、この「総額表示」に従って価格表示を行っている。出版業界のみが、なぜこうもこの表示変更問題に拒否の姿勢を示すのだろうか。そこには、書籍という商品そのものの特殊性、そして出版業界の商品販売システムの特殊性がかかわっているのだという。

多品種・少量・長期流通、再販制、委託販売…書籍という“特殊商品”

「まず、書籍というのは『多品種・少量・長期流通型』の商品なんです。『本』というたった一カテゴリーの商品がこれだけ大量に陳列販売されている……という事態って、他業界と比較するとずいぶん特殊ですよね。しかも、ごく一部のベストセラー本やマンガを除けば、それらひとつひとつの商品は、月に数冊か数十冊売れるかどうか……というレベルでしか売れていかない。そしてそれゆえに、書店ないし書店のバックヤードに並んでいるものだけが在庫のすべてではなく、本の流通を担っている取次会社や、その本を製作した出版社の倉庫などに少しずつ在庫があり、長期間保管され続ける……という、かなり特殊な商品なんです。

さらに出版業界を特殊な業界たらしめているのが、『再販売価格維持制度』と『委託販売制』でしょう。前者は一般に『再販制』と呼ばれ、要は書籍を販売する小売店に価格決定権がない、というもの。つまり基本的に、メーカーである出版社の側が販売価格=定価を定めることができるという、独占禁止法の適用除外措置を受けている業界なんです。

『委託販売制』は、小売店への商品卸しは基本的には買い切りではなく、出版社の所有物のまま本という商品を置かせてもらっているだけ、というシステムのこと。ゆえに小売店である書店は、売れ残った本を一定期間内であれば出版社に返品することができる。これは、先に述べた通り多品種・少量という出版物の商品特性によって生じる、書店側の販売リスクを下げるための制度ですね。

こういった特殊な事情があるので、書店側には価格決定権がなく、価格表示を変えるとすれば出版社側に義務がある。しかし出版社は手がけている商品数が多いので、そのすべてを総額表示に変えるのには莫大なコストがかかり、本の売上規模から考えるとそのコストをかけるにはリスクが高いので避けたい、というのが出版社側の理屈なわけです」(同・雑誌記者)

では、なぜこのような特殊性が許されているのだろうか。もちろん直接的な理由としては、先述した「多品種・少量・長期流通型」という商品特性があるから、である。「しかし、その根底にあるのは、『本は文化の担い手である』という、ある種の選民意識のようなものではないかと思いますね」と、この雑誌記者は続ける。

「例えば『スーパーの隅で売れ残っているたいしておいしくもないお菓子』と『書店の隅においてあって1年に数冊売れればいいほうだけれども、しかし非常に重要な価値のある歴史書』とを同一視はできないでしょう。本、そしてその背景にある活字文化というのは、人の知的活動にとって欠くべからざる存在であり、その意味において、やはり守られるべきものだとは思います。

しかし、だからといって、なんでもかんでも『本は特殊なんだ、守られるべきなんだ』とし、『だから、手間がかかる総額表示への切り替えなんて無理なんだ』と主張されているのだとしたら、個人的には少し違和感を感じてしまいますね」(同・雑誌記者)

わざわざ全商品を総額表示にしなければならないのはナンセンス

こうした点について、中堅出版社で実用書を担当するある編集者は、このように語る。

「現時点でうちの会社では、総額表示問題に対してどう対応するのか、という具体策は、現場の編集者にまでは下りてきていないですね。ただ、Amazonなどネット小売店にも販路が広がってこれだけ多くの本が流通しているなかで、再販制によってどこで買っても基本的には同じ価格、しかも家電やクルマみたいな高額商品でもない本に対し、わざわざ全商品を総額表示にしなければならないというのは、少々ナンセンスだとは思いますね。これから先、またいつ消費税率が上がるかもわからないわけですし、『本体価格+税』という表記で十分じゃないかと。

本に挟むスリップに総額表示されていればいいといわれても……。スリップは以前は書店での在庫管理に使われていましたが、現在ではPOS管理が一般的になっていて、環境問題的な観点から紙の使用は減らそうという意味でも、使用する出版社は減っていますしね。実際、うちも少し前に廃止してしまいました。

仮に、新たに総額が表示されたしおりやシールをつくるにせよ、その製作コスト、そしてそれを既存の本にひとつひとつ入れたり貼ったりしていく手間を考えると……やりたくない、のひと言に尽きます(笑)。その作業を印刷屋さんなどに頼むと1冊につき5円とか取られちゃいますし、本の印刷代から何からコスト圧縮のために日々頭を悩ませている現状からすると、そうした作業を外注できるのは、体力のある大手出版社だけではないでしょうか」

時代に合わせた新たな出版ビジネスのあり方を模索しなければいけない

それではやはり、「本は文化」なのであり、出版物に関しては今後も、「総額表示」規定からは除外されるべきだと考えるのが妥当なのだろうか。

「『本は文化だ』ということを“錦の御旗”にして今回の件を拒否するのだとすれば、それはちょっと抵抗がありますね。確かに残していくべき価値ある文学や評論、歴史書はたくさんあると思いますが、Kindleなどのデジタルで残していくという手段もあるわけですし、社会の事情に合わせてやっていくにはコストがかかるからできない、出せないというのなら、それは消えていくべき運命なのかも、という気もします。

もちろん、Kindleなどで閲覧可能なようにデータ化するのにもコストがかかるし、手間もかかる。だからデータ化も無理だからもはや電子本としても出せない……となると、それはもはや自然淘汰ではないかなと。

出版市場が年々縮小し、書店はどんどん潰れ、Amazonなどのネット書店も登場し、電子出版やウェブ閲覧も増えている……という激変期に出版業界があることを考えると、そうした時代に合わせた新たな出版ビジネスのあり方を模索し続けなければいけないのだとは思いますね」(前出の中堅出版社編集者)

はたして、出版物に対する総額表示の義務化は、文化を衰退させる悪手なのか、それとも時代の流れに合わせて受け入れていかなければいけない変化のひとつなのか。

出版物に対する「総額表示」の義務免除が終了するまで、あと半年である。

(文=編集部)