●この記事のポイント

・再生エネ拡大を支える「蓄電所ビジネス」が急成長。関西電力が原発1基分に相当する出力を目指し、オリックスなど異業種も参入。

・外資や投資ファンドも日本市場に流入し、プレイヤーが急増。制度未整備の中で採算リスクや需給の混乱も懸念される。

・政府は調整力市場などの整備を進め、国産技術育成へ。電力を「貯める」新経済圏の主導権争いが始まっている。

カーボンニュートラルを掲げる各国の動きが加速するなか、日本でも「再生可能エネルギーの安定供給」を支える基盤として、蓄電所事業(Battery Energy Storage System:BESS)が急速に注目を集めている。

関西電力を筆頭に、電力大手・商社・異業種・外資ファンドが次々と参入し、静かに“次のエネルギー戦争”が始まっている。

「原発1基分」に匹敵する設備投資、関電が挑む新たな柱

関西電力は2024年以降、蓄電事業を経営の柱に育成する方針を鮮明にした。2025年代半ばまでに原発1基分=100万キロワット級の蓄電容量を確保する計画を掲げ、関西圏にとどまらず、全国で大規模蓄電所の設置を進めている。

同社は自社運営だけでなく、他社が保有する蓄電所の運用・最適化事業にも乗り出す。これは単なる設備保有にとどまらず、「エネルギーマネジメント」を包括的に提供する事業への転換を意味する。

背景にあるのは、再生可能エネルギーの比率が上昇するなかで課題化する需給の不安定化だ。太陽光や風力は気象条件に左右されるため、発電量の変動が激しい。蓄電池を中間に挟むことで、電力を一時的に貯め、安定供給を実現することができる。関電関係者は「再エネ拡大には“貯める”インフラが不可欠。蓄電所は送電線や発電所に次ぐ第三の社会インフラになる」と語る。

この市場の拡大を受け、オリックス、丸紅、住友商事、三井物産なども蓄電ビジネスに参入している。なかでもオリックスは、これまで太陽光発電事業で培ったノウハウを生かし、蓄電所運用事業を新たな収益源とする戦略を描く。再エネ発電と蓄電を一体的に運用することで、電力価格の変動に応じた売電益を最大化する「アービトラージ(裁定取引)」を狙う企業も多い。

投資ファンドや不動産事業者が参入している点も興味深い。蓄電所は固定資産としての性格が強く、“土地+設備”の組み合わせで長期安定収益を見込めるため、「電力版リート」「再エネ不動産」として注目されている。実際、欧州ではすでにBESSを組み込んだ再エネファンドが多数誕生しており、日本でも機関投資家の動きが加速している。

外資勢の台頭――“グローバルBESS資本”が日本市場へ

日本市場には、米国・欧州・中国勢が相次いで進出している。代表格は英国のGore Street Energy Storage Fundや米国のFluence Energyなどだ。彼らはすでに欧州で数ギガワット級の蓄電所を運用しており、AIによる需給予測とリアルタイム制御の技術を武器に、日本の市場開拓を進めている。

外資にとって日本は「高電力価格・安定した法制度・再エネ拡大余地あり」と三拍子そろった魅力的市場だ。

一方、国内企業からは「短期利益を狙った資本が市場を歪めるリスクもある」との声も上がる。現状、日本の蓄電市場は明確な制度設計が未整備で、容量市場・調整力市場の価格変動が激しく、事業計画が立てづらい状況が続く。

「市場の成長が急であるがゆえに、過当競争の兆候も見え始めています。地方ではすでに、需要予測と供給のバランスを誤り、採算が取れない蓄電プロジェクトも出てきています。再エネ電力の買取価格(FIT/FIP制度)も下落傾向にあり、設備投資コストが依然として高い蓄電事業は、電力価格変動リスクに直面しているのです。

特に問題視されているのが、AIによる需給予測が不正確なまま自動売電を行うケースや、複数事業者が同時に電力を放出して市場価格を押し下げてしまう「逆需給ショック」です。制度整備が追いつかないなかで事業者が急増すれば、電力市場が“ミニバブル”化する懸念があります」(戦略コンサルタント・高野輝氏)

経済産業省は2024年以降、「蓄電池産業戦略」を掲げ、国産サプライチェーンの強化と運用ルール整備を急ぐ。特に注目されるのが、電力システム改革第2ステージに位置づけられた「調整力・容量市場」の整備だ。これにより、蓄電所が需給調整や周波数維持といった機能を提供した際に、適正な報酬が得られる制度が整備されつつある。

加えて、次世代送電網の拡張や分散型エネルギーシステムとの連携も議論が進んでおり、官民一体での環境づくりが進む。

技術の進化とコスト低減の波

テクノロジー面では、リチウムイオン電池の価格低下と性能向上が事業拡大を後押しする。

「2010年代に比べると、蓄電コストは約5分の1に低下。さらに、全固体電池や液流電池などの新技術が商用段階に入りつつあります。AIを活用した需給予測・エネルギーマネジメント(EMS)システムも進化しており、電力取引を自動化する『スマート蓄電所』の時代が到来しつつあるといえます」(同)

一方で、こうした高度化には巨額の初期投資が必要だ。特に、AIを組み込んだ最適運用システムの導入には数億円単位のコストがかかり、資本力のあるプレイヤーと中小事業者との格差拡大が懸念されている。

「地方自治体や中小企業でも、地域の再エネを貯めて売る『地域蓄電所』構想が進んでいます。長野県や北海道では、地元電力会社や自治体が連携し、地域版“エネルギー銀行”を設立。再エネを地域内で循環させるモデルを模索しています。この動きは、脱炭素と地域経済の再生を両立させる取り組みとして注目を集めているところです」(同)

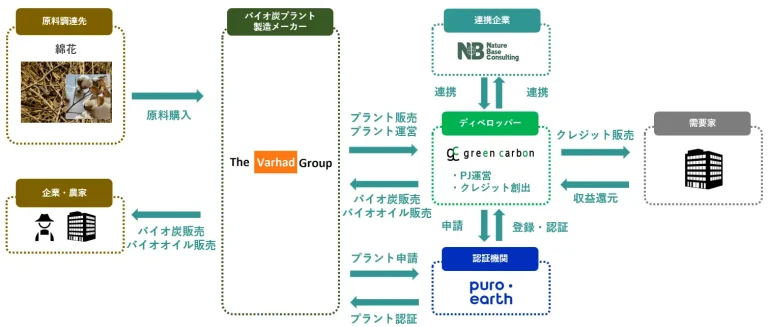

蓄電所ビジネスは、単なる電力インフラではなく、新たな経済圏の中核となりつつある。エネルギーの“時価”を制御できる存在として、今後は電力取引、炭素クレジット、スマートグリッド、EVインフラなどとの融合が加速する。将来的には「発電・送電・蓄電・需要」をAIで一括最適化する“統合エネルギー市場”が誕生する可能性もある。

ただし、その道のりは平坦ではない。規制整備、技術標準化、採算モデルの確立、リサイクル対応など課題は山積している。それでも多くの企業がこの領域に注力する理由は明確だ。――「蓄電こそ、再エネ社会の最後のピース」であるからだ。

関電やオリックスをはじめとする国内企業は、外資勢に対抗するだけでなく、地域分散型・高信頼性・法制度順守を軸とした「日本型BESSモデル」の構築を目指している。

蓄電所はもはや“電池の箱”ではない。そこには、電力市場の新しい経済論理と、企業の生存戦略が交錯している。

2020年代後半、再エネと脱炭素の覇権を握るのは、電力を作る企業ではなく、「電力を貯める企業」になるのかもしれない。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部)