コミュニティから生まれた異色のVC…千葉道場ファンド、10年で6社上場の秘密

●この記事のポイント

・「千葉道場ファンド」は、極めて異色のベンチャーキャピタル(VC)である。その成り立ちもユニークだが、投資先への伴走形態や投資の出口に対するスタンスも、既存のVCとは大きく異なる。

・あくまでも起業家たちの相互支援のコミュニティーという側面が強い。それだけに、一生涯を共にしようという強い絆が根底にある。

2015年、たった7人の起業家が集まり始まった勉強会が、いまや約100社の起業家が参加する日本有数の“コミュニティ・ベンチャーキャピタル”へと進化を遂げた。

起業家による、起業家のための、起業家のコミュニティーー、それが千葉道場である。

「Catch the star(星をつかめ)」を合言葉に、年2回の“合宿”では、ときに涙し、失敗を語りながらも、熱く未来を語る起業家たちの姿がある。本稿では、創設から10年を迎えた千葉道場ファンドの軌跡と哲学、そしてスタートアップ市場に対する提言を、3人のジェネラル・パートナーの言葉から紐解く。

目次

- 起業家の悩みから生まれた、伝説の「道場」

- 10年間、半年に1度の「合宿」を続けてきた理由

- VCが支援するのではなく、共に育つ“仲間”である

- 投資の出口より「起業家の人生」を見つめる

- セカンダリー市場への提言と、文化を変える覚悟

起業家の悩みから生まれた、伝説の「道場」

「千葉道場」と聞くと、坂本龍馬が剣術を学んだ北辰一刀流の桶町千葉道場を思い浮かべる人も多いだろう。しかし、スタートアップの起業家に聞けば、「『千葉道場』とは起業家コミュニティのことだ」と答える人も少なくないのではないだろうか。

この「千葉道場」は、コロプラ副社長を務めた千葉功太郎氏が10年前に運営を始めた起業家コミュニティであり、そこから生まれたのが、コミュニティ発のベンチャーキャピタル「千葉道場ファンド」だ。通常のVCと異なり、先にコミュニティがあり、そこからファンドが生まれたというユニークな成り立ちを持つ。

「せっかく思いがあって起業したなら、とにかく大きい会社を目指そう」ーー、千葉氏は同コミュニティの象徴的な活動である“合宿”の場で、こう語り続けてきた。

実際、千葉道場のコミュニティからは6社がIPO(株式公開)を果たし、そのうち3社は、時価総額が一時1000億円を超える水準に達した。これは偶然ではない。「Catch the star」というミッションを掲げ、目指す場所は山の頂上ではなく、“星をつかめる高さ”であるという価値観が、参加者全員の意識を変えてきた結果である。

千葉道場ファンドのルーツは2015年に開催された「千葉道場研修会」までさかのぼる。当時はスタートアップのノウハウや情報は2025年現在よりも情報が乏しく、資金調達や採用、マネジメントも手探りだった起業家たちが、当時コロプラ副社長としてエンジェル投資を行っていた千葉氏に「勉強会を開催してほしい」と声をかけたのが始まりだった。

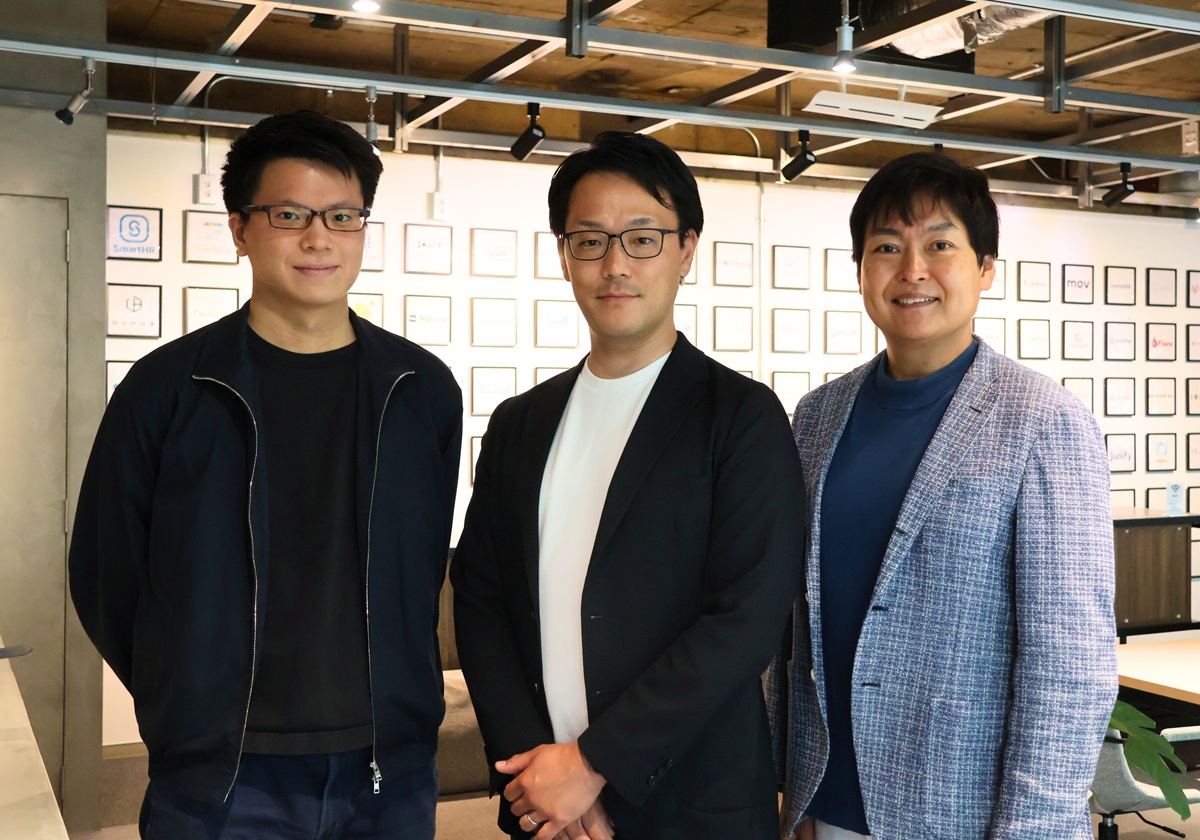

現在同ファンドのジェネラル・パートナーを務める石井貴基氏も、当時千葉氏からエンジェル投資を受けており、この「千葉道場研修会」の初期メンバーの一人だった。「千葉道場」というネーミングは、千葉氏の名字と、坂本龍馬ゆかりの千葉道場にちなんで付けられたが、本人は「そもそも名前が恥ずかしいし、運営も大変そうなのでやめたい」と、当初は乗り気ではなかったという。

それから10年。初回から参加したスペースマーケット社長の重松大輔氏はIPOを果たした。また、令和トラベルの篠塚孝哉氏や、VELVETTの原田大作氏のように、2度目の起業をしているメンバーもいる。当初は、千葉氏の投資先の起業家が集まるクローズドなコミュニティだったが、継続的にコミュニティを支援し、スタートアップへ投資する体制を整えるため、外部投資家を集めて2019年に千葉道場コミュニティ内に千葉道場ファンドを組成。現在も、コミュニティを母体とする稀有なベンチャーキャピタルとして活動を続けている。

10年間、半年に1度の「合宿」を続けてきた理由

千葉道場が他のベンチャーキャピタルと一線を画す最大の特徴は、「コミュニティを母体とした、千葉道場コミュニティのためのベンチャーキャピタル」であること。その実態はどのようなものなのか。ジェネラル・パートナーの石井氏は、こう語る。

「スタートアップを志す起業家には特有の悩みがあり、それを起業家同士で本音で話せる場というのは、当時はもちろん、今でも非常に貴重な存在だと思っています」

起業家の視野を広げ、視座を上げることを目的とした、“起業家による起業家のための起業家のコミュニティ”。その象徴として、千葉道場は半年に一度、起業家たちが泊まり込みで語り合う“合宿”を開催してきた。参加できるのは、千葉道場ファンドの投資先企業の代表取締役のみ。ある種、秘密結社のような場でもある。

初回はわずか7社の参加だったが、現在では100社を超える起業家たちが集い、熱い議論と率直な意見交換が交わされている。なかでも合宿の一つの目玉となっているのが、各社の失敗を乗り越えた成功談を語る「しくじり先生」だ。ときには会社を清算することになった起業家やM&A(合併・買収)を選択した起業家が、その背景を赤裸々に語る場面も珍しくない。

「起業家にとっては、過去うまくいかなかった実体験は最も語りたくない話の一つです。でも、それをあえて共有する。『明日は我が身』という思いで、皆が真剣に聞き、共感し、挑戦を称えるんです」(千葉氏)

千葉道場では、合宿とは別に“スナック吐露”と呼ばれる少人数の懇親会が開かれる。マグロのトロを囲みながら、起業家たちが「いま、本当に困っていること」を“吐露”する時間だ。時には泣き、笑い、悩みを共有する。そんなエモーショナルなやり取りが、起業家たちの絆をより一層、強固なものにしている。

VCが支援するのではなく、共に育つ“仲間”である

千葉道場の支援スタイルは、従来のベンチャーキャピタルにおける「ハンズオン」とは一線を画している。「起業家のサポートを投資家が主導する」のではなく、「起業家コミュニティを裏方として支える」という姿勢が一貫しているのだ。コミュニティマネージャーを雇うことはなく、ジェネラル・パートナー自らがコミュニティの運営を担う。まさに、「千葉道場はVCにコミュニティマネージャーがいるのではなく、コミュニティにVCマネージャーがいる」という状態である。

千葉道場合宿の運営の要となっているのが、毎回5名が選ばれる“幹事”制度だ。彼らが半年間かけて、合宿のテーマや構成を練り上げる。幹事の選出は、ジェネラル・パートナーである石井氏と廣田航輝氏が担当し、選ばれたメンバーには信頼をもって全てを任せる。この運営スタイルにこそ、コミュニティとしての本気度が表れており、彼らが「私たちはファンドではなく、“コミュニティのためのファーム”だ」と語る所以でもある。

千葉道場ファンドの投資先には、特定の業種やテーマの制限はない。では、どのような観点で投資先を選んでいるのか。特徴的なのは、「千葉道場コミュニティのカルチャーフィット」が投資基準の中核をなしている点だ。これはもはや“起業家への投資”というより、“社員採用”に近い考え方である。

カルチャーに合う起業家とは、どんな人物か──。その問いに返ってきたのは、「赤ちょうちんがあるような安い居酒屋で深夜までディープに事業の話をしているタイプ」「『こういう社会を作りたい』という強い思いがある人」「今コミュニティにいる起業家たちと切磋琢磨できる関係を築けそうな人」といった答えだった。マーケットのトレンドよりも、起業家個人の原体験や熱量を重視している。廣田氏は「起業家の作りたい未来に共感し、自分が入社したいほどに支援したいと思う会社に投資をしている、という感覚なんです」と話す。

たとえば、ショートドラマアプリ「BUMP」を運営するemoleの場合、創業者の澤村直道氏の人柄や考え方に共感し、「千葉道場で先を行く経営者たちから学ぶことで、必ずいい会社になる」(石井氏)と確信し、シード期からの投資を決めた。

千葉道場ファンドのファンドサイズは最大60億円と上限を設けており、現在の運用資産残高は約180億円ほどだ。ベンチャーキャピタル業界ではファンドサイズを拡大すれば、組織の拡大も必要になる。千葉氏は、個人として68ファンド(2025年7月時点)にLP出資した経験を踏まえ、「現在の組織体制を維持したまま、投資戦略──すなわち“型”──を崩さず、千葉道場コミュニティを支えるための千葉道場ファンドのパフォーマンスの再現性を最大化できるのは現状最大60億円だ」と結論づけたという。支援する起業家の数をあえて限定し、一人ひとりに深く向き合う。それこそが、20年、30年と千葉道場コミュニティを支え続ける持続可能なファンドをつくる“型”なのだ。

さらに興味深いのは、“千葉道場コミュニティの参加のシード・アーリー投資”だけでなく“上場マーケットの送出のためのレイター投資”も行うという点である。シード・アーリー期に投資した企業がレイター期に差し掛かったとき、「上場マーケットへの送出投資」として再び出資するのだという。いわば“推しの卒業”を祝うようなスタンスで、その企業を誰よりもよく知る千葉道場ファンドが、真っ先に投資を申し出る。これは新たな投資家を呼び込む“呼び水”の役割も果たしている。

投資の出口より「起業家の人生」を見つめる

千葉道場ファンドの特徴のひとつが、投資先の会社をベンチャーキャピタルの投資先ではなく、起業家として、一生に付き合い続けるという哲学がある。ベンチャーキャピタルとしてはIPOの経験を持つ千葉氏、M&Aの経験を持つ石井氏の知見を用いて、支援ができる体制は整っている。しかしスタンスとして、「起業家の人生に寄り添う」ーーというのが千葉道場の考え方だ。

「私たちはスタートアップという企業ではなく、“人”を支援しているんです。たとえ1回目のチャレンジで届かなくても、人生の2週目、3週目で星を目指せばいい。どこかのタイミングで“Catch the star”を実現してくれたらうれしい、そういう気持ちで起業家に向き合っています」

千葉氏のこの言葉には、起業家人生に対する深い理解と共感がにじむ。

実際に、千葉道場の初期メンバーの多くが、会社売却を経て、再び起業の道を選んでいるという。この独自の投資スタイルに対して、LP(出資者)も十分に理解した上で支援しており、「上記のスタイルも含めた千葉道場コミュニティを支援している」といった共通認識がある。実際、千葉道場ファンドは着実にリターン実績も積み上げている。

起業家にIPOの期限を急かしたり、売却の際に過度な回収に走ることはしない。一方で、自分たちには明確な責任を課すーー、その姿勢が、千葉道場ファンドの“型”である。

「VCはポートフォリオマネジメント。ファンドの仕上がりに対して責任を負うのは私たちであり、リスクを取るのもファンド側です。起業家サイドのビジョンややりたいことを妨げてまでもVCの都合を押し付けるのは、違うと考えています」(千葉氏)

セカンダリー市場への提言と、文化を変える覚悟

スタートアップ市場の課題を、千葉道場のメンバーたちはどのように捉えているのだろうか。

千葉氏は、スタートアップ投資における“構造的課題”として、「セカンダリー市場の未整備」を挙げる。2014〜2015年ごろに組成されたファンドが2025年に満期を迎えるなか、セカンダリー売却やM&Aのニーズは確実に高まっている。しかし一方で、「M&Aやセカンダリー=IPOできなかった会社」という根強い誤解があり、正当な価格での取引が成立しづらい構造が続いている。

「これはプレイヤーが足りないからではありません。最大の障害は“文化の壁”なんです。認識を変えていくことで促進されるものもあると思います」(千葉氏)

文化の変革には、一つひとつの言葉の使い方から見直す必要があるーーそれが千葉道場の姿勢だ。千葉道場は“型”を崩さず、伝統と信頼を積み上げていくことを目指し続ける。

(寄稿=相馬留美/ジャーナリスト)