ホンダのロボット技術で介護予防に革命…AI動作分析、1分で健康寿命を診断

●この記事のポイント

・本田技研工業でアシストロボットの開発責任者を務めた青木治雄氏が、三菱商事を経てヘルスケア企業にてCOO経験のある中村綾太氏と組み創業

・ロボット制御技術により、わずか1分で高い信頼性で計測・解析できる「動作分析システム」を開発し、医療の質と量の両立を追求

2023年12月に創業したAcceleBody(アクセルボディ)株式会社は、高齢者の健康を脅かす足腰の問題に挑み、介護を必要としない健康寿命を1日でも長く延ばすというミッションに取り組んでいるスタートアップ企業である。

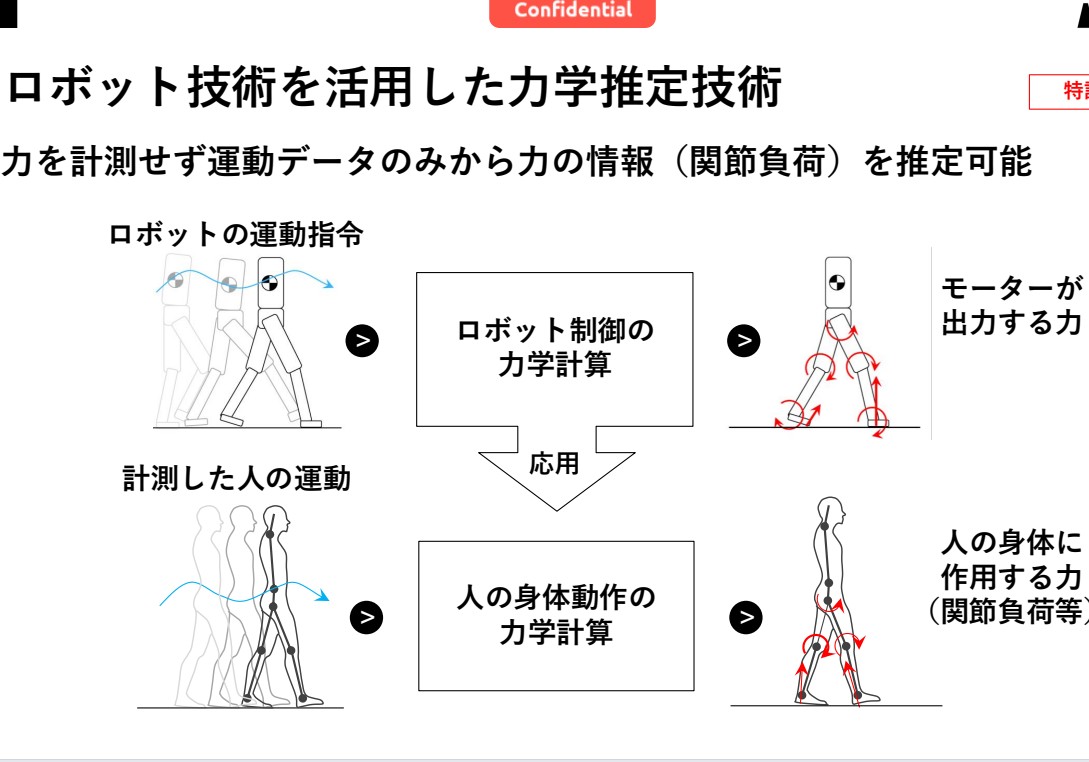

同社は、本田技研工業で人間の関節負荷を軽減するアシストロボットの開発責任者だった青木治雄氏が、独自の「動作分析システム」を開発した。これにより、医療従事者の直感や経験に頼った治療やリハビリからの脱却を図る。

目次

高齢者の足腰の問題は、外出が億劫になって運動量が低下し、家事も満足にできなくなるなど、生活の質(QOL)を下げて健康寿命を縮める元凶になりかねない。しかし、それに対応する整形外科、リハビリテーションの現場では、高齢化で治療対象となる高齢者の数が増え続ける中、患者数や利用の「量」と、状態の評価や治療の「質」の両立が難しくなっているという課題を抱えている。

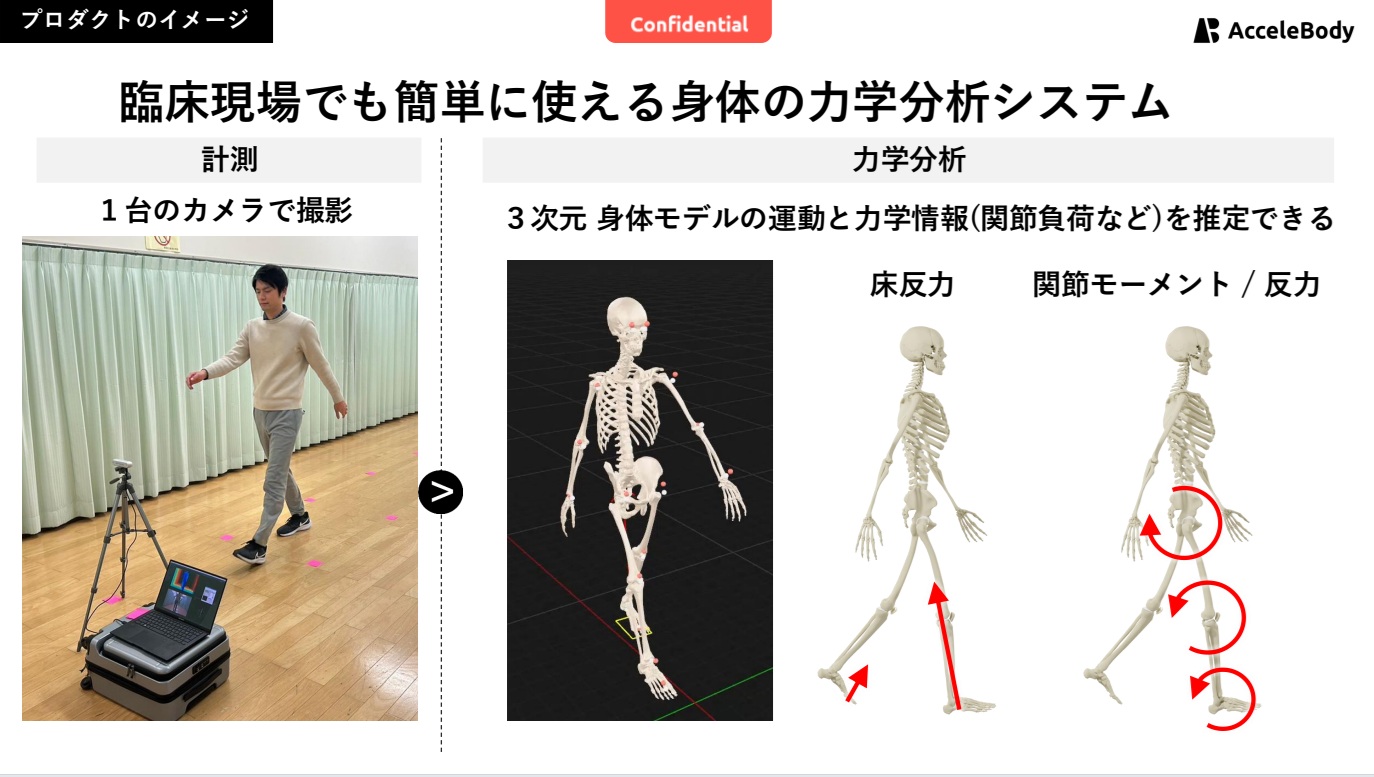

AcceleBodyはそれにロボット制御技術を応用することで、関節負荷のような治療に役立つ指標を1台のカメラとパソコンによりわずか1分で、高い信頼性で計測・解析できる「動作分析システム」を開発し、全国で1万8000カ所に上る整形外科の医療現場に提供する。同社が目指すのは、医療の質と量の両立を通じて人の健康寿命の延伸に貢献することである。

ロボット工学由来の「力学推定技術」を高齢者医療へ

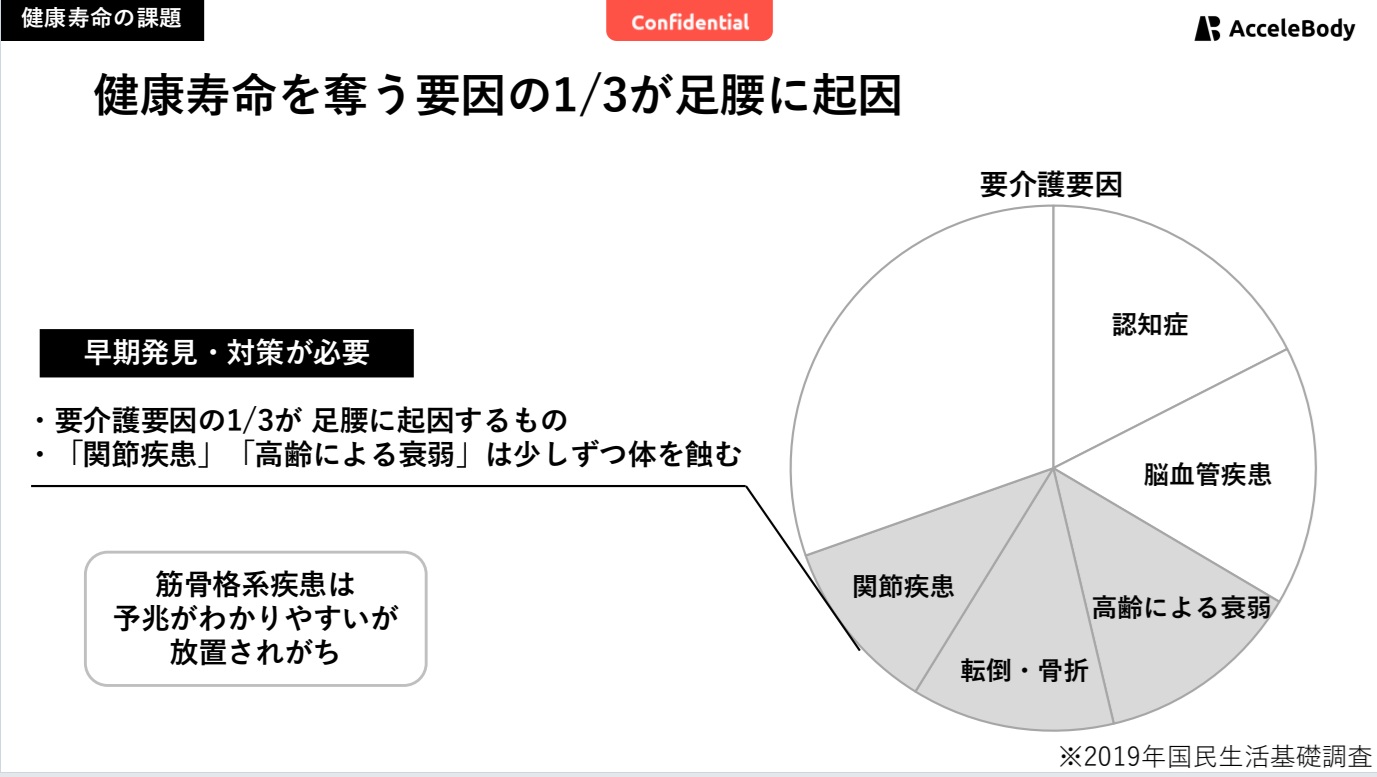

総務省の「令和2年版高齢者白書」によると、日本人の平均寿命と健康寿命には約10年のギャップがある。平均して、健康寿命が終われば、人生の最後で介護が必要な状態が10年続くことになる。

高齢者は、なぜそうなってしまうのか。厚生労働省の「2019年国民生活基礎調査」によると、要因は認知症、脳血管疾患も多いものの、約3分の1は下半身の筋骨格系疾患つまり「足腰の問題」という。足腰の衰えによる転倒や歩行障害をきっかけに介護保険の「要介護」の認定を受けたという話は、よく耳にするだろう。

その足腰の症状はふつう、整形外科、リハビリテーションの現場で、理学療法士がマンツーマンで仮説と検証を繰り返しながら原因を探り、医師とともに治療計画を立てて治療にあたっている。しかし、AcceleBodyの共同創業者で代表取締役CEOの中村綾太氏によると、そんな医療従事者の直感や経験に頼った人手中心の作業が中心となることで、時間をかけることが品質向上に繋がっており、対応できる患者数等の量と、評価や治療の質のどちらも追求することが難しくなる課題を抱え込みがちだという。

「実際、通院する患者さんの64%が現在の治療に満足できず、約半数の49%が治療中に医療機関を変えているという疫学調査があります」(中村氏)

治療効果に納得できないと「セカンドオピニオンを聞いてみよう」という気になるのもまた、患者の心理。変えられた医療機関にとっては機会損失が生じる。

AcceleBodyは、こんな課題をロボット工学がそのルーツにある「力学推定技術」で解決する「動作分析システム」を開発した。それは共同創業者で代表取締役CTOの青木治雄氏が取り組んだ同社の独自技術である。同氏は二足歩行ロボット「ASIMO」で知られる本田技研工業で、人間の関節負荷を軽減するアシストロボットの開発責任者を経験している。

動作分析システムは患者にカメラの前で歩いてもらい、複雑な身体の動きをパソコンで解析する。足腰の痛みや障害の原因を定量的に把握して、問題があるのはひざ関節か?股関節か?など、関節にかかる負荷を可視化できるシステムである。

それまで直感や経験に頼っていた治療をアップデートできるとともに、自分の身体の状態を視覚的に理解できるため患者の治療への納得感や継続意欲が高まり、医療機関への満足度も向上。このまま同じ医療機関で治療を継続しようという動機づけになるという効果も期待できる。

全国1万8000カ所の整形外科・リハビリの市場性

「動作分析システム」は、整形外科クリニックやリハビリテーションの現場に新たな可能性をもたらそうとしている。整形外科外来は全国で約1万8000カ所あり、「団塊の世代」の大部分が後期高齢者(75歳以上)に入った現在、足腰の問題を抱える患者数は今後も増加の一途をたどると予想される。実際、臨床現場からのこのシステムへの関心は高いという。

「実は足腰の痛みを持つ人で、病院に通っている人は20%しかいません。民間医療を含めても40%程度で、あとの60%は何もしていません。この方々をいかに治療の場に引き出すかは、社会としても重要な課題です。それに私どものシステムが少しでも役に立てるのではないかと思っています」(同)

ビジネスモデルとしてはまず、医療機器として登録し、診療報酬が加算できる形で、整形外科クリニック等の医療機関に提供し、医療機関数、患者数の実績を積み上げていく。国内の動作分析の保険医療の市場規模は200億円程度と見積もっている。その上で、現在は医療機関を受診していない潜在患者を掘り起こす事業も立ち上げていく。

将来は体重計や血圧計のような「一家に一台」ベースの普及を目指すのと並行して、装着型デバイス、靴・装具開発、プログラム医療機器など周辺分野へも拡大を図ることが長期ビジョンで、身体の動作分析から生まれる付加価値の総額は国内で2500億円、全世界で9兆円に及ぶと想定している。

東大IPCから起業支援を受ける

AcceleBodyは2024年12月、東京大学協創プラットフォーム株式会社(東大IPC)のアカデミア共催起業支援プログラム「1stRound」の第12回支援先に採択された。

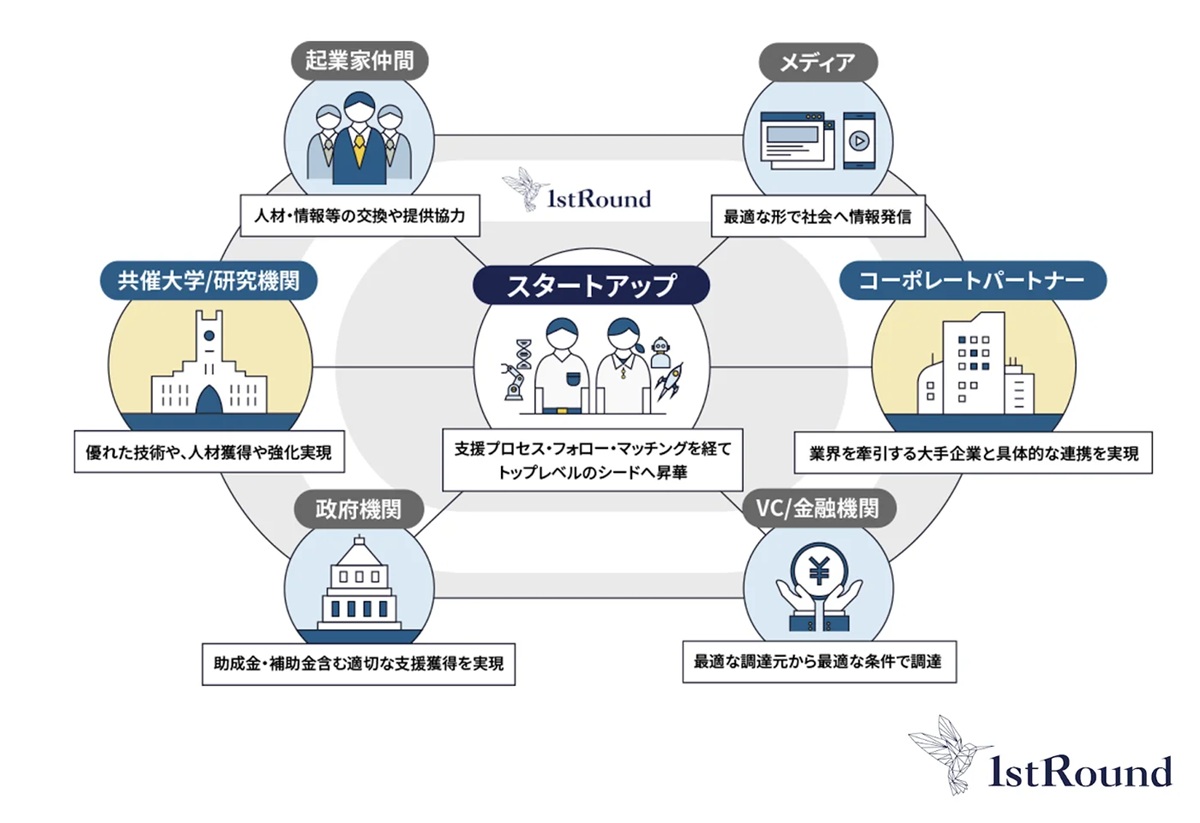

東大IPCは2016年、東京大学の100%出資で設立された投資事業会社で、主に「投資」「起業支援」「DEEPTECH DIVE」の3つの事業を行っている。「1stRound」は国内最大規模のコンソーシアム型インキュベーションプログラムで、それに採択されれば、スタートアップ企業が投資家から初回の資金調達(1stRound)をスムーズに受けられるよう、東大IPCから活動資金、専門家によるサポート、オフィス、ラボ、クラウドサービスなど、各種のリソースが提供される。

東大IPC・1stRound Director 長坂英樹氏は、AcceleBodyの持つ技術の社会的意義や将来性について、次のように分析する。

「人生100年時代を迎え、足腰の衰えによる転倒や歩行障害は、要介護の主因として深刻な社会課題となっています。AcceleBodyは、ロボット工学に基づく独自の力学推定技術により、関節への負荷をわずか一台のカメラで可視化することに成功しました。これにより、経験や勘に頼りがちだった診療を、定量的かつ客観的に支援します。患者自身も身体の状態を視覚的に理解できるため、治療への納得感や継続意欲が高まります。すでに臨床現場からの関心も高く、今後は整形外科での活用をはじめ、装具開発、予防医療、アスリート支援などへの展開が期待されています」

一方、代表取締役の中村氏は、採択に際して次のようなコメントを寄せている。

「この度の採択は、私たちの事業の大きな後押しとなりました。老後も思う存分仕事をしたい、家族や友人と余暇を楽しみたい、そんな希望が誰にでもあるはずです。しかしながら、現実は人生最後の10年は要介護状態となり、自身が自由を謳歌できないだけでなく、家族が自由を犠牲にして介護することになってしまうのです。そんな人々をなくしたい、それに苦しむ社会を変革したい。私たちは、そんな人々と社会のために、健康寿命の延伸、そして人生を謳歌できる足腰づくりに貢献して参ります」

ロボット技術を応用して、高齢者だけでなく、その家族もハッピーになれるような理想の高齢化社会を実現する。それがAcceleBodyの目指すゴールである。

(取材=UNICORN JOURNAL編集部、文=寺尾淳/フリーライター)