【SusHi Tech Tokyo 2025】「科学技術大国ニッポンを復興させたい」若い世代の可能性

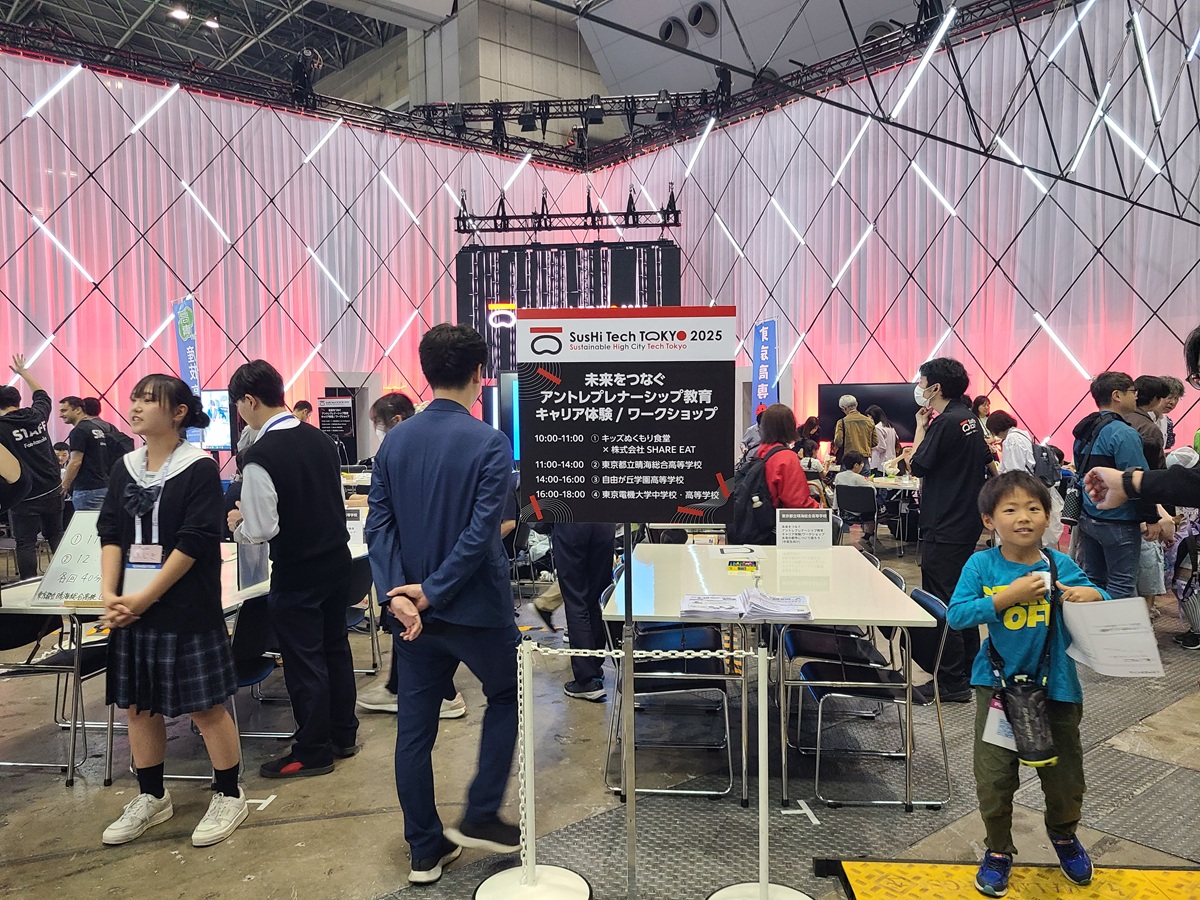

「サステナブルな都市の未来」をテーマに掲げるアジア最大級のグローバル・スタートアップイベント「SusHi Tech Tokyo 2025」(実行委員長:東京都副知事・宮坂学氏)が、2025年5月8日から10日まで東京ビッグサイトで開催された。

最初の2日間の「ビジネスデイ」に続く最終日の「パブリックデイ」には、家族連れを含む多くの一般参加者が訪れ、パビリオンやステージイベントなど多彩なプログラムを通じて、楽しみながら最新のテクノロジーやイノベーションに触れていた。

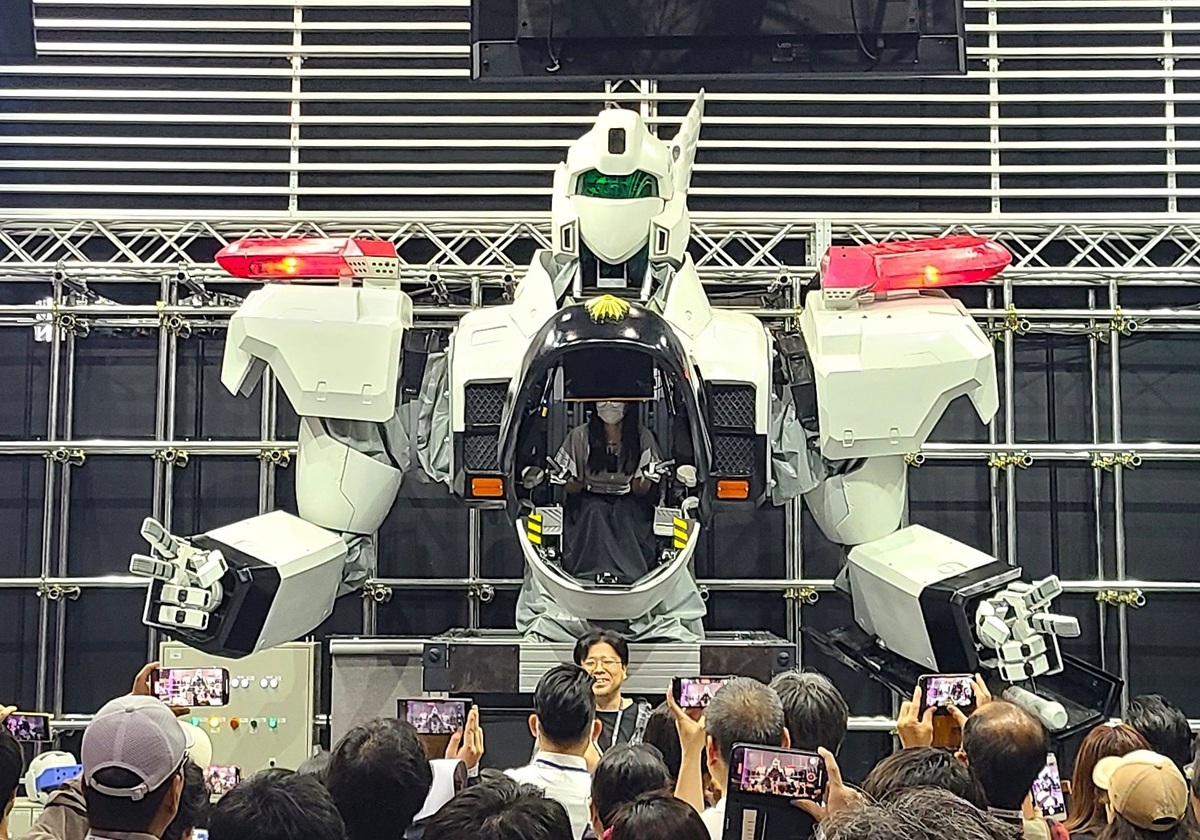

大型ロボット「イングラム」に搭乗できるコーナーも

MOVeLOT(ムーブロット)株式会社の「ヒューマノイドロボット」は、アニメのロボットのように実際に搭乗して人の動きに追従して操縦できるマスタースレーブを、5メートルの大型ロボット骨格に適用したものだ。

『マジンガーZ』から『ゲッターロボ』『機動戦士ガンダム』『新世紀エヴァンゲリオン』など、日本は多くの搭乗型ロボットのアニメを生み出してきた。しかし実際に搭乗できるロボットを実現しようとする人はいなかったという。

そんななか、「搭乗型ロボットの力で人の“心”を動かす」をビジョンに、「1000万人のロボットパイロットを生み出し、ロボット市場を拡張する」をミッションに掲げて、2023年に設立されたのがMOVeLOTだ。

出展された巨大ロボット「AVX-S30_イングラム」は、『機動警察パトレイバー』の主人公機に実際に搭乗できるよう設計したもの。会場では若い女性が実際にロボットに乗り込み、ピースサインをすると、イングラムも同じ動きをしていた。

会場を回ると印象的なのは、若い人たちの姿が多いことだ。「SusHi Tech Teen Challenge 2025」では、社会課題や起業に関心のある中高生たちが大勢の聴衆の前で、社会課題の解決に向けた革新的なアイデアやビジネスプランを発表していた。

「未来をつなぐアントレプレナーシップ教育」のコーナーでは、東京都立晴海総合高校の国際ビジネス系列の有志生徒が、来場者向けに「やりたいけど、実行に移せないストレス発散法」の代替となるサービスについて考えるワークショップを行っていた。

若手研究者が起業し「研究成果の社会実装」目指す

セッション「”見えなかった景色が見えた”:世界とつながる学生の今」に登壇したのは、東京科学大学博士課程の佐藤龍飛(さとう・りゅうひ)さんと、東京大学工学部3年の高田花玲(たかだ・かれん)さん。モデレーターはデロイト トーマツ ベンチャーサポートの石関雅人さんが務めた。

佐藤さんは、生命情報科学を専門とする研究者でありながら、スタートアップ企業を経営する学生起業家だ。創薬・微生物の産業利用に関心があり、学部時代は天然物化学を専攻し、大学院からは生命情報科学の研究に従事している。

科学技術の発展には「研究成果の社会実装」が最重要と考え、研究と平行して、バイオものづくりや創薬のスタートアップを支援するベンチャーキャピタルでインターンとして働いている。

加えて、自身が運営する株式会社grubio(グルビオ)では、「知の交差点で未来を作る」をミッションに、バイオ/ヘルスケア領域のデータ解析や開発のマッチングプラットフォームや、メディア、コミュニティ運営の事業に取り組んでいる。

非常に手広く活動を行っているが、動機は既存の選択肢への違和感だった。

「中学・高校まではアカデミアか企業で、研究一筋でやっていこうと考えていました。しかし、大学で研究を始めると基礎研究が多く、何に役立つかわからない研究が多いことに気づきました。一方で、製薬企業で研究に携わる先輩からは、やりたいテーマを持てるとは限らないとも聞き、進路に迷っていました」

そんなときに出会ったのが、高度な科学技術をベースに社会や産業の課題解決を目指す「ディープテック・スタートアップ」だ。自分のやりたいテーマを、社会応用に近いところで研究できる――。そんな選択肢があるならやってみたいと考えたという。

「海外のスタートアップ創業者と出会える機会は貴重」

高田さんは、東京大学の社会基盤学科でインフラや国土計画、国際協力について学びながら、学生団体「Business Contest KING」実行委員会などの大規模イベントの運営に参加。SusHi Tech Tokyo 2025では、セッションやピッチ、ワークショップなど学生向けコンテンツの企画・運営を担う「ITAMAE」に参画している。

「私自身は現在起業しているわけではないのですが、スタートアップのエコシステムを一学生として盛り上げていくところに興味があって。サポータータイプで、挑戦する人の底力を上げることに強い興味があり、自分で引っ張っていくというよりは、挑戦する人を支援することに情熱を感じています」

SusHi Tech Tokyo 2025の魅力について、高田さんはこう感じているという。

「何がすごいかというと、世界中から100社以上のスタートアップが集まってくるところなんですね。普段日本で普通に生活していると、海外のスタートアップと出会う機会はないですし、創業者クラスの方もいらっしゃるわけで、そういう方たちに自分から話しかけに行けるのが、ものすごく魅力かなと思っています」

そして「どういう人と話して、どういう情報を得るか」は、今後の学生生活や社会人のキャリア形成における興味関心の方向性を左右すると指摘し、展示ブースでの話しかけ方について実践的なアドバイスをした。

「私は、いろんなスタートアップのブースやプロトタイプを見るのがすごく好きです。まずは自分で展示のボードを読んで、このスタートアップはどういうことをやっているんだろうとか、このプロトタイプって他の製品とどう違って、どこが差別化になっているんだろう、といった仮説を立てて、それを質問しています」

大人は若者を励まし「一歩踏み出す勇気」を与えてほしい

将来の展望について、佐藤さんは「僕は人生かけて日本の科学技術大国を復興させたい、っていうのはずっと思っている」と明かした。

「中学のとき『30年前は世界の時価総額ランキングで日本企業がトップを占めていたけど、今はもうトヨタ自動車しかいない』と先生がすごくネガティブに話していたんです。それを聞いて、僕は悔しいなと思って。それで最初は、自分がプレイヤーとしてイノベーションの一端を担おうと考えたんですが、そこから起業して、学生全体の能力が上がれば、それが日本の強さにつながると考えるようになりました。今は会社として研究者支援をやり、自分も研究を続けながら、日本全体に視野を拡げて全体をCheer up(応援)というか、科学技術の発展に向けて支援していきたいと思っています」

そして、不安を抱える学生を助けて未来を作っていくのが大人の役目だとし、若者が突拍子もない夢を語っても理詰めで否定するのではなく、まずはいったん「頑張れ」「できるよ」と励まして一歩踏み出す勇気を与えてほしい、と注文を出した。

高田さんも「スタートアップに挑戦したい学生にとって、今は追い風の時期なんじゃないか」としつつ、SusHi Tech Tokyo 2025の意義について「一歩踏み出すのを躊躇してしまう学生も多いので、『この日本を一緒に盛り上げていこう。それを担うのは将来の世代だよ』というメッセージを伝えていくことがすごく重要」と評した。

眼の前の現実に追われる視点からは「効率」や「確実性」が重視されるが、そこでは「若さ」や「挑戦」が軽視される傾向がある。日本には、不確かであっても、若者の果敢な試みを後押しする余裕が足りていないのかもしれない、と感じた。

(文=鴨川ひばり/編集者、ライター)