妄想とAIで眠っている技術が覚醒…革新的な知財活用プラットフォーム

●この記事のポイント

・国内の企業が保有するさまざまな特許に、新しい角度から活用法を提案することができる斬新なプラットフォーム「知財図鑑」を取り上げる。

・知財図鑑では、AIを活用して休眠特許に光を当てる「ideaflow」、能動的に技術を探索する「知財ハンター」、特許技術の使い方を勝手に妄想する「妄想プロジェクト」など、技術を開発した企業も想定していない事業を提案する。

日本企業は、世界有数の特許・知的財産を保有している。しかし、その多くがビジネスに生かされないまま、いわゆる「休眠特許」として埋もれ、イノベーションの機会損失につながっているのが現状だ。

この課題に挑んでいるのが、知財と事業をマッチングさせるクリエイティブ・メディアを掲げる「知財図鑑」である。眠れる技術に光を当て、クリエイターと研究者をつなぎ、思いもよらない新たな活用法を発掘するプラットフォームを運営している。

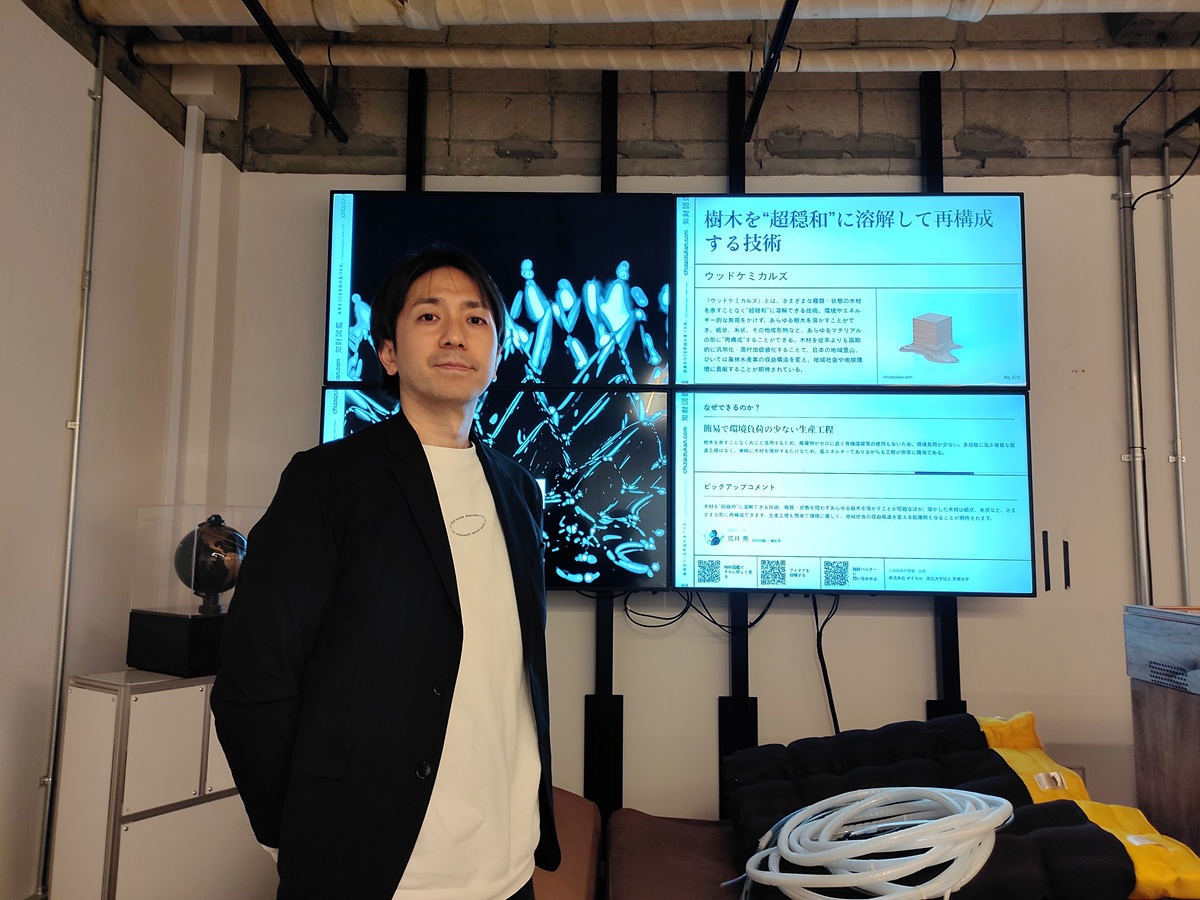

近年は、AI技術を駆使して知財活用を加速させるSaaS型ツール「ideaflow」を開発し、知財活用のDXにも取り組んでいる。「知財図鑑」がどのようにイノベーションの未来を切り拓いているのか、その取り組みを編集長の荒井亮氏に聞いた。

目次

- 「世界を進化させる知財」を発掘するメディア

- 「知財ハンター」が眠れる技術を掘り起こす

- 「妄想」で技術の可能性を広げる

- 技術起点からニーズ起点へ…解決の新しいアプローチ

- 大阪・関西万博「住友館」への技術提供も

- 専門知識の民主化目指し「先端技術を万人に」

- AIと人間が手を携えていく未来へ

「世界を進化させる知財」を発掘するメディア

「知財図鑑」は、世界を進化させる知財を発掘・紹介し、クリエイティブな視点で新たな活用法を提案するメディアプラットフォームだ。単なる技術情報の提供にとどまらず、研究者とクリエイターをつなぎ、眠れる技術の可能性を広げることを目指している。

日本の特許出願数は年間約30万件にも上るが、そのうち約半数がビジネスに活用されていない。「知財図鑑」は、このような未活用技術に光を当て、社会課題の解決や新たな価値創造につなげることをミッションとしている。

当初は、デザインとテクノロジーを融合したクリエイティブスタジオである株式会社コネルの社内プロジェクトとして誕生した。同社は「欲望を形に」を合言葉に30職種以上のクリエイターを擁する越境型クリエイティブ集団で、約40人のクリエイターがアートとテクノロジーの融合をテーマに活動している。

「コネルでは、大手企業と一緒に未来の体験、例えば『食の未来』や『ウェルビーイングの未来』『医療の未来』などを考える伴走型のプロジェクトを手がけていました。その中で、さまざまなテクノロジーを持つ企業から『実はまだ事業化していないこんな研究があるけれども、これを使って何かできないだろうか?』という相談が持ち込まれることが増えてきたんです」(荒井氏、以下同)

こうした偶然の出会いは、コラボレーションによる相乗効果を生む。クリエイターは新しい技術や素材に触れることでインスピレーションを刺激され、技術者や研究者は自分たちが想定していなかったビジネス用途の気づきを得る。

パナソニックやNTTといった日本を代表する大手企業とプロジェクトを進めるなかで、こうした動きをメディアの形で広く社会に発信し、多くの人に身近に感じてもらおうという機運が社内に高まり、2020年1月にコネルの子会社として「知財図鑑」が立ち上がった。

「メディアとしては、まずは『こんな研究や素材、面白いね』というものを紹介するところから出発するようにしています。そして、ビジネスに使われていない技術でも研究自体が面白いものや、まだ実用化されていなくてもポテンシャルが高い素材などを、積極的に取り上げています」

「知財ハンター」が眠れる技術を掘り起こす

「知財図鑑」の特徴のひとつは、専門知識を持った「知財ハンター」が能動的に技術を探索する点にある。大学の研究室へ取材に訪れたり、大企業の研究所から未実用の技術情報を引き出したりする活動をしている。

「ただ受け身で技術を待つだけでなく、『知財ハンター』として表に出ていない研究を自分たちから積極的に掘り起こしにも行っています。スタートアップの方々と話していて、『それ面白いね』と思えば紹介するようにもしています」

情報を発信していると、企業の新規事業担当者から「うちにも眠っている知財がいっぱいありますよ」という話が来たり、知財活用のミッションを持つ部署から情報が寄せられたりするようになった。

「例えば、パナソニックの休眠特許など、企業としては事業化できなかったものでも、私たちから見ると、面白くてユニークな、未来のかけらのようなものがたくさんありました。そこに光を当てることで、全然違った形で花開く可能性があります」

なかには5年前、10年前の研究が眠っていることもある。研究には長い時間を要するが、成果が出る頃には開始当初と状況が変わることもあるからだ。コロナ禍のような予期せぬ状況変化も影響を与え、想定していた出口が見えなくなってしまうこともある。

そのような、世に出るタイミングを逸したように見える研究でも、「当初想定していた用途はもうなくなったけれど、全く違ったところに用途があるかもしれない」といった発想の転換で可能性を探索する。

「知財図鑑」のもうひとつの特徴は、技術を紹介する際に「妄想」という切り口を重視している点である。単なるカタログ的な技術仕様にとどまらず、そこから実現される未来体験を、イメージを膨らませながら描き出していく。

「技術そのものよりも、それによって実現する体験、たとえば将来コンビニでワンピース型の衣服を印刷できるようになる、といった世界観を先に描くことで、技術者以外の人にもテクノロジーのポテンシャルが伝わりやすくなります」

「妄想」で技術の可能性を広げる

「妄想」を起点とした展開から、思いもよらない技術活用の事例が生まれている。NECとのプロジェクトにおいては「SHUTTER Glass」というスマートグラスの提案が生まれた。

NECは、1秒間に1,000フレームというスピードで画像を撮影・高精度で分析できる技術を保有しているが、これは、工場のベルトコンベア上でレアメタルを検出するといった用途で活用されている。

この技術をスマートグラスに搭載すれば、使用者が日常生活で無意識に見た景色の中から、自分の好みに合うものだけを後から振り返る体験が可能となるのでは、とクリエイターが妄想。この発想をイラスト化して発信したところ、大阪大学の研究者から『人が何を美しいと感じるか』の個人データを抽出、分析して、その人が好みそうな画像を提案するアルゴリズムの研究をしているという情報提供があった。

NECの画像解析技術とスマートグラス、そして大阪大学の「心的テンプレート」という概念を組み合わせることで、自分が意識していなくても、自分が好むものを後でピックアップしてくれるという、新しいコラボレーションが生まれた。

株式会社タイカの多機能素材「αGEL(アルファゲル)」を活用した事例もある。質感を自在に変えられるゲル素材の特性を生かし、動物園において実際には触れることのできない動物の手触りを体験できる展示の提案に至った。

この取り組みは動物園では実現しなかったものの、小笠原村観光局との連携に発展し、天然記念物であるウミガメの卵やイルカの肌の質感を再現したオリジナルグッズ「さわれるオガサワラ」の制作・販売へとつながる。工業製品に用いられていた素材が、観光や教育というまったく異なる領域で新たな価値を生み出す結果となった。

技術起点からニーズ起点へ…解決の新しいアプローチ

従来の技術開発は「技術シーズ主導」で進められることが多かった。しかし、こうしたアプローチでは社会課題の解決方法を見つけにくいという課題がある。

「技術ドリブンだけで社会課題を解決しようとするのは難しいのですが、社会問題や課題ニーズに対して、企業が持つ技術をうまく活用することで、解決の糸口が見つかることもあります。技術とニーズの間に「アイデア」という橋を架けることで、円滑な解決につながるという発想です」

「ideaflow」は、このニーズと技術をつなぐアイデアを、AIを駆使して大量に生み出し、そこから点と点をつないでいくことを可能にする。単に特許や研究だけでなく、実際の社会課題に焦点を当てることで、より実効性の高いイノベーションの創出を目指している。

知財情報を理解し、新たな活用方法を考案する作業は、人力のみでは膨大な時間を要する。特許情報や知財関連資料は、文字が密に詰め込まれた難解な文書が多く、それらを読み解き噛み砕く作業は容易ではない。

「『ideaflow』は、特許番号やGoogle Patentsの URL を入力すると、内容をコンパクトに要約し、そこから『これを教育に使いたい』『スポーツで使えないか』といった領域を選択するとビジネスアイデアが出てくるサービスです。今まで私たちが人力で特許を理解し、活用アイデアを考え、イラストレーターに発注していた作業を、すべてAI化しています」

「ideaflow」の出力は、アイデアの企画概要とともにビジュアルを生成して一目でユースケースを理解しやすいものにしている。

「重視しているのは、単に空想的なアイデアを膨らませるだけでなく、確かな知財を起点とすることです。『このアイデアは、どのようなテクノロジーによって可能になるか』をはじめとして、ターゲットとなる人、アイデアの良いところやリスクなども評価し、さらにAIが新規性や市場性、実現可能性に言及し、5段階で採点したものをアウトプットとして出力してくれます」

大阪・関西万博「住友館」への技術提供も

「ideaflow」の最大の特徴は、チームでの活用を前提として設計されている点だ。さまざまなメンバーがアイデアを閲覧してコメントを付け、相互に評価できる仕組みを備えており、個人が生成AIと対話するだけでは得られない広がりを生み出す。

「企業の中でも、新規事業でビジネスを考える人たちと、技術を開発する研究者や技術者は、どうしても分断されがちです。同じ会社なのに情報が共有されず、新規事業を考える人たちは自社の特許やアセットを使うという発想に至らず、社会のニーズや市場の隙間を探そうとする傾向もあります。『ideaflow』は、こうした社内の分断を橋渡しする機能を持っているのです」

2024年6月に「ideaflow」のβ版をリリースしたところ、500社以上から問い合わせがあり、今年2月末にリリースした製品版は、すでに20社ほどの企業で導入に至っている。多くは自社技術を有効活用したいメーカーだが、「クライアントへの新規事業提案に活用したい」というコンサルティングファームの需要も高い。

現在「ideaflow」は、利用規模に応じた3段階の料金プランを用意している。誰でも無料で利用できる「フリープラン」は、作成したアイデアが公開される代わりに、個人で月10件までのアイデア創出が可能だ。企業内での活用向けの「プロプラン」は月額制で、アイデアをクローズドに保持でき、5名程度のチーム利用に適している。さらに大規模な「エンタープライズプラン」は、50〜100名規模での全社横断的な活用が可能となっている。

なお、現在開催中の大阪・関西万博では、住友グループ「住友館」パビリオンに、知財図鑑の「ideaflow」技術が活用されている。

「『住友館』内の『ミライのタネ』は、人類共通の課題解決や豊かな未来社会の実現を目指し、誰もが参加できる共創の場として設計されています。現在、住友グループ各社の700件を超える最先端技術や研究成果をデータベース化し、生成AIを活用して創出した未来のアイデアを展示していますが、当社はここに『ideaflow』の技術基盤を提供しています」

専門知識の民主化目指し「先端技術を万人に」

知財図鑑が目指す未来像として、荒井氏は「専門知識の民主化」を強調する。特許情報や最先端の研究は、専門家以外には理解しにくい内容であることが多いが、これらをわかりやすく噛み砕くことで、より多くの人々がテクノロジーやイノベーションに親しめるようになる。

「例えばハーバード大学の最先端研究を、小学生でも理解できるように翻訳できれば、全く新しいサービスや社会の仕組みが生まれるかもしれません。先端技術に多様な人がアクセスできる機会を創出することは、私たちの重要なミッションの一つです」

このビジョンは、国境を越えた知財活用にも繋がる。世界中の特許にアクセス可能な「ideaflow」は、AIの多言語対応能力を活かし、米国や中国の特許も日本語に翻訳して活用できる仕組みになっている。

「知財活用は日本だけの問題ではなく、世界共通の課題です。研究の種とニーズをグローバルにマッチングさせていくことで、思いがけない出会いや革新的なアイデアが生まれるかもしれません」

大学や中小企業の技術力を生かす機会の創出も、重要なミッションだ。特許の数は大企業に比べて少ないが、唯一無二の技術やノウハウが眠っている。これらの技術を「ideaflow」でアイデアに変換し、全く新しい市場への可能性を探ることで、日本の大学発ベンチャーや中小メーカーのイノベーション力強化につなげることも視野に入れている。

「ideaflow」サービスの発展に向けて、資金調達の道も模索している。収益基盤の確立途上にあるが、ベンチャーキャピタルや銀行系キャピタルなどからの問い合わせも寄せられているほか、『Forbes JAPAN』の「NEXT100 – 100通りの世界を救う希望」にも選出されるなど、多方面からの注目度は高まっている。

「これまで弊社が行ってきた受託型ビジネスとは異なり、SaaSサービスは最初に自社で投資をしながらサービス開発を進め、後に売上利益を伸ばしていくビジネスモデルです。まだまだ初期段階ではありますが、知財活用に関する社会のニーズは高いと思います」

AIと人間が手を携えていく未来へ

長期的なビジョンとして、「ideaflow」は知財のオープン化によるコミュニティ形成も検討している。知財や特許はこれまで「囲い込み」が基本とされてきたが、うまく活用されていない特許をオープンにすることで、思いがけないニーズとの出会いが生まれる可能性がある。

将来的には、ある企業の技術を別の企業や個人が活用するアイデアを作成し、それが社会実装されてマネタイズされた際に、アイデアの創出者や元の特許保有者にもロイヤリティが還元される仕組みの構築を目指している。

「特許をこういったプラットフォームに投入すれば、自分たちだけでなく、異なる業界の様々な人たちがアイデアを考えてくれるようになります。新規事業は自分たちがやってこなかった領域を探すものですから、異分野の人たちに考えてもらった方が可能性は広がると考えています」

これはWeb3的な発想にも通じるものであり、中央集権的に自前運営を続けるよりも、多様な人々に可能性を開くことで、まったく新しい使い方が生まれる可能性がある。

さらに、AIと人間の役割分担に関しても明確なビジョンを持っている。

「AIは大量のアイデアを生み出す力を持っていますが、最終的にそのアイデアを採用し事業化するのは、情熱を持った人間です。AIが作ったアイデアだけではなかなか判断ができないことが多いですが、大量に作れるというアドバンテージを活かし、とにかく手を広げていろんな可能性を探ってみる。その上で、『これをやってみよう』と決めるのは人間という形で、AIと人間が手を携えていければいいのではないでしょうか」

日本の特許活用率を高め、眠れる技術に新たな息吹を吹き込む「知財図鑑」の挑戦。点と点をつなぎ、技術とニーズの間にアイデアの橋を架けるその取り組みは、日本のイノベーション力を高める大きな可能性を秘めている。

(取材=UNICORN JOURNAL編集部、文=鴨川ひばり/編集者・ライター)