柏の葉スマートシティ、世界に誇る実証都市へ…三井不動産が挑む社会づくり

●この記事のポイント

・千葉県柏市で「公・民・学」が連携して街づくりを推進する「柏の葉スマートシティ」。中心となって街のデザインを行う三井不動産の担当者に話を聞いた。

・首都近郊にあるベッドタウンとはどこが違うのか。スタートアップ支援を行う目的はどこにあるのか、三井不動産の狙いを深掘りする。

脱炭素、防災、モビリティ、ライフサイエンス、ヘルスケアなど、社会課題の解決に挑む都市、柏の葉スマートシティ。ここでは、未来の社会をつくる実証実験が日常の一部として息づいている。単なる不動産開発を超えた街づくりを推進する三井不動産、その中心人物である、柏の葉街づくり推進部・オープンイノベーション推進/スタートアップ活性化担当 光村圭一郎氏に挑戦の経緯と今後の展望を聞いた。

目次

情報が混ざり合う「仕掛け」がある街

つくばエクスプレス(常磐新線)の計画が承認されたのは、1999年のこと。最高速度130km/h、秋葉原とつくば間を最速45分で結ぶため、可能な限り直線的なルートで設計された。これにより、ある名門ゴルフクラブがその歴史を閉じた。千葉県柏市の「柏ゴルフ倶楽部」だ。多くのビジネスパーソンに「都心から1時間でアクセスできる」として親しまれていた三井不動産所有のコースだった。

この広大な土地にポツンと設置されたのが、現在の柏の葉キャンパス駅だった。すなわち三井不動産は、秋葉原から電車で最速30分に位置し、既存の施設がない広大な土地――そんなめったに現れない好条件の土地をデザインすることになったのだ。

「ここで我々は“箱をつくってできあがり”とするビジネスは考えていませんでした。人が暮らし、働き、価値を生み出す街にしたいと考えたのです」(光村氏、以下同)

三井不動産は、いわゆる昭和の「ニュータウン構想」とは根本的に異なるモデルを構築した。例えば商業施設もマンションも一気に建てるのでなく、数年ごとに完成していくスケジュールを組んだ。同じ世代の人間だけで構成された街は、数十年も経てば高齢者が多いいびつな街になってしまう。しかし施設が持続的に完成していけば、街には様々な世代が住むことになる。

いわゆる「ベッドタウン」にしようとも考えなかった。もちろん、この街から東京に通う住民もいるが、片道30分、往復1時間かかるなら、通勤時間は年に200時間以上になる。一方、発展的なビジネスや成長企業があれば、住職近接を実現したいと考える住民も増え、たとえ少子化が進むとしても現役のビジネスパーソンやその子供が集う持続的に発展する街がつくれる。

光村氏によれば、三井不動産は3つのテーマを掲げた。

「一つは地域に住み、働く方の『健康長寿』です。次が『環境共生』。エコ、省エネに関し先進的な技術を取り入れ、災害にも強い都市の実現を目指します。ユニークなのは3つ目で、我々は『新産業創造』もテーマに掲げました」

ゴルフ場だった土地に、東京大学が柏キャンパスを開設した。新素材開発、超高速コンピューティング、次世代エネルギー技術など、最先端の研究が行われる施設だ。千葉大学も環境健康フィールド科学センターを開設、ここでは都市型農業の研究・実験、健康成分が多い野菜など機能性作物の開発等が行われている。

「この地域にはアカデミアの大きな集積があるのです。東京大学、千葉大学の他にも、例えば国立がん研究センターや産業技術総合研究所(AIST)もあるなど、この地域には学問や技術開発の成果が集まっています。我々はここに大きなポテンシャルがあると考えたのです」

国立がん研究センターでは、がんの診療だけでなく、がんの全ゲノムを解析し「個別化医療」の実現を目指している。一言で「がん」と言っても人それぞれ、体に巣食うがんは異なる。そんな「それぞれのがん細胞」に対応する闘い方を見つけられれば、がん治療は新しい次元へと向かうだろう。また産総研では、エネルギー、環境、情報通信、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどの多岐にわたる先端技術の研究開発が行われている。

そして、人が街に出れば、これらの情報は混ざり合う。

「我々がコワーキングスペースを設置し、様々なイベントを実施してきたのも、これらの交流を促進するためでした。また柏の葉の駅前の『かけだし横丁』も我々がつくったものです。つくばエクスプレスのガード下にある、ユニークな飲食店が15軒ほど並んだ横丁で、ここに行くと東京大学の先生がカウンターで飲んでいて、周囲の方と『あ、こんばんは!』『○○先生、研究の進み具合はいかがですか?』と言い合える気軽さで話していたりするんですよ」

京都大学が規模の割に多くのノーベル賞受賞者を輩出するのは、東京や大阪に比べると狭い地域に、大学、学生、企業人、研究者らが集まっているからだという説がある。時に社会人と学生が交わり、時に別の研究分野を持つスペシャリストが盛り上がることで、他地域では生まれないコミュニティが自然発生的に出来上がったり、他地域の人が思いつかない何かをひらめいたりもする。三井不動産は柏の葉でこれと似たことをやろうとしているのだ。

「やはり『街』は人のコミュニケーションの場です。人と人が混じり合い、アイデアの交換を行ったり、互いにできることは何なのか、ケイパビリティの交換を行うことによって、お互いできることが増えていくはずなのです。

今まで点として存在していたアカデミアやスタートアップや大企業が交わり、繋がっていただく中から何か新しいオポチュニティが生み出されていく……我々はそんな未来を創造していきたいと思っています」

最近のオフィスの中には、社員同士の距離が縮まり、話が盛り上がる仕組みが隠されているものがある。例えばロッカーに簡単な自己紹介が貼ってあり、ミーティングで初めて顔を合わせた時に、「果物が好きな鈴木さんですね? 実は私も……」と話せるようなものだ。三井不動産は、広大な土地に街をデザインするにあたり、魅力的な街がいかに形成されたか、そのストーリーを調べ、自社だけで魅力的な街をつくろうとするのでなく、皆が力を合わせ魅力的な街をつくれる舞台を整えたのだ。

「我々は街づくりの話をする時、『三井不動産主導で進めています』という言い方はしません。もちろん当社も中心となるメンバーの1つではありますが、柏の葉は公民学連携というキーワードを非常に重視していて、これに住民の方も一緒に入っていただきながら進めているのです」

公民学+住民の連携で実証実験が進む

では、企業、研究機関、自治体に住民が加わる街づくりはどのように進んでいくのか。

まず、この街をつくるにあたって、仕組みが整えられた。具体的には三井不動産をはじめとする民間企業群と、柏市・千葉県といった行政組織、さらには東京大学や千葉大学等のアカデミアがエリアマネジメント組織「柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)」を通じて密接に連携し、新たな技術・サービスの社会実装を迅速に進める仕組みを確立。実証実験を行いやすい都市設計となっている。

「自動運転の例がわかりやすいと思います。柏の葉キャンパス駅から東京大学やがんセンターまでは距離があるため、その足をどう用意するか、という課題が指摘されていました。しかも今はバスの運転手さんが不足しています」

自動運転の循環バスのようなものが必要、となった。そこで東京大学発のスタートアップの技術が組み込まれ、既存の車に改装を施して自動運転を行うシステムがつくりあげられた。するとこれに合わせ、自治体が自動運転の実証実験を行うための車道の整備を行った。

「現在は,運転士が介入する自動運転レベル2での実証実験を継続していますが、今後は運転士が不要とされるレベル4での運行が視野に入ってきています。そしてその先には当然、社会実装を目指しています」

企業がいかに先進的な技術を持っていても、自治体と協力体制を築くのがいかに大変かはご想像頂けるだろう。逆もまたしかりで、自治体が課題を抱えていても、そのソリューションを持つ企業の選定は非常に難しい。

しかし柏の葉では、これらの壁が取り払われている。我が町の自治体が課題を解決するため、我が町の大学発の技術を使い、社会実装された折には地元のバス会社が運営を行う、といった道筋ができているのだ。

さらに大きいのは、企業や自治体の新サービス実証に住民ボランティアが積極的に参加し、フィードバックを提供する仕組みができていることだ。柏の葉周辺には、これらの社会実験に興味を持って入居し、「我が町を世界に誇れる街にしよう」と考える住民が数多く存在する。街づくりに積極的に関与する文化も育っている。この土壌があるからこそ、企業は新たな挑戦に踏み出しやすいのだ。

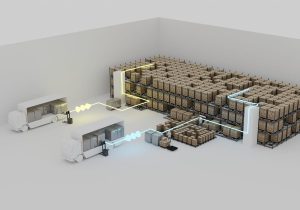

「もちろん具体的な事例は自動運転だけではありません。例えば柏の葉スマートシティでは『環境共生都市』として街全体のエネルギーを最適化する『エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)』を導入し、CO2排出量の削減と災害時のエネルギー供給確保を実現しています。さらには『健康長寿都市』として「まちの健康研究所『あ・し・た』」などの施設を通じ住民の健康増進、疾病予防を支援しつつ、健康データの可視化も行っています」

住民も、この試みの恩恵を受けている。例えば「スマートライフパス」だ。柏の葉地域に住む4000人超の健康データを一元管理するプラットフォームが設けられ、各住民の食事、睡眠のデータが、本人の許可のもと様々な医療機関やフィットネスサービスで共有されている。これにより、パーソナライズされた健康アドバイス、病気予防プログラムの提案、高齢者向けのリスク管理といった新たなヘルスケアサービスが次々と生まれているのだ。

そして、これらのサービスは、柏の葉で成功すれば日本の各都市、さらには世界の都市に横展開できる。例えばデータプラットフォーム「スマートライフパス」は、既に神戸市に導入され、街づくりにおけるエリアマネジメント手法、スタートアップ支援プログラム設計なども、他都市への「輸出」が視野に入っている。

すなわち、柏の葉から生まれた小さな芽が、世界的な大樹へと成長していこうとしているのだ。

「場」を用意するスタートアップ支援

ではスタートアップ支援はどのようなものがあるのか。街づくりにおける「新産業創造」を実現するために、三井不動産は2つの大きな仕掛けを用意した。

それが、コワーキングスペースを核に、企業・大学・スタートアップが垣根なく交わる場「KOIL(Kashiwanoha Open Innovation Lab)」と、アクセラレーションプログラム「KOIL STARTUP PROGRAM」だ。

「KOILでは日常的に、イベント、ピッチコンテスト、メンタリングセッションが行われ、イノベーションを生む『化学反応』が促されています。さらに、年に一度開催されるKOIL STARTUP PROGRAMでは、資金調達支援、実証フィールドの提供、事業会社や大学との連携支援など、実践的なスタートアップ育成プログラムを実施しています」

実際に柏の葉スマートシティは起業家や研究者がアイデアを社会実装するための加速装置となり、数多くのプロジェクトを輩出してきた。例えば共働き世帯の“食事の時短”課題を解決すべく、高品質スーパーの惣菜を店頭価格で玄関まで届ける宅配サービスを立ち上げたミールセレクトは、三井不動産や地域コミュニティの協力のもと、マンション約3000世帯で三段階の実証を行い、配送オペレーションとECサイトを磨き上げ、事業ローンチに成功。現在は都心でのサービス拡大を進めている。

また、柏の葉ではエネルギー系スタートアップの実証も進んでいる。今年2月には、業界初 不動産アセットが有する分散型エネルギーリソースを活用した「エネルギー・リソース・アグリゲーション事業」の実証実験がスタートした。

三井不動産や地元自治体、さらには東大や千葉大の研究資源と結びつくことで、ベンチャーにとって極めて希少な“リアルな実証環境”が整備されているのだ。ただし、光村氏はこんな話もする。

「我々はスタートアップだけが主役ではないと思っています。仮に『KOILはスタートアップ向けの施設ですか?』と聞かれたら、私は『それ以外の方もたくさんいらっしゃいます。フリーランスの方も、何か面白いことをやっているもいっぱいいらっしゃいますよ』と答えます。“頑張っている面白い人がいる街”のほうが、スタートアップにとってよい環境だと思うのです」

では、三井不動産はこれらの街づくりを今後の事業にどう生かしていくのか。様々な技術や仕組みの横展開はあり得るのか。これについて光村氏は慎重な姿勢を示す。

「これらの技術やシステムを単なるコピーとして他の地域に持っていくのでなく、その土地、そのコミュニティに合った形でローカライズしなければ、本当に生きた街にはならないと考えています。ただ、逆に言えば、きちんとローカライズできれば活用できるノウハウを柏の葉で蓄積できているともいえます」

もしかしたら、この「単なるコピーではいけない」いう言葉こそ、長年街づくりやスタートアップの育成に携わってきた光村氏の金言なのかもしれない。街は自治体や大企業が一方的につくるものではない。住民たちや環境や時代に影響されながら移り変わっていくものであり、三井不動産や自治体はそんな不確定要素も盛り込みながら街を運営しているのだろう。

最後に光村氏は、柏の葉に対しての想いを語った。

「柏の葉スマートシティは、いわゆる”完成された街”ではありません。むしろ、これからどんな未来をつくるかは、ここに関わる一人ひとりにかかっています。スタートアップだけでなく、大企業、行政、大学、そして住民、誰もが自分たちの未来に責任を持って、“こうしたい”という思いを形にしていく。そのための場が、柏の葉スマートシティなのです。

私たちが今回『KOIL STARTUP PROGRAM』で掲げている6つの重点テーマ(脱炭素・エネルギー、防災、移動・交通、ライフサイエンス、ヘルスケア・健康、そしてスポーツ・エンタメ)も、単に今ある課題への対処策というだけではなく、“この街にこういう未来があってほしい”という想いから選んだものです。

もしあなたに、何か試してみたいアイデアや夢があるなら、ここ柏の葉に持ち込んでみませんか。ハードルが高いと思われるかもしれませんが、まずはフランクにノックしてみてください。もちろん、全てにご一緒できる訳ではないですが、お互いが目指す方向が一致し強く握手ができれば、きっと、ここでしかできない挑戦ができるはずです」

三井不動産が作ろうとしているのは、単なる街ではなく、本来は国が主導して作り上げるべき社会構造なのかもしれない。

(取材/UNIORN JOURNAL編集部、文/夏目幸明/経済ジャーナリスト)

スタートアップ事業成長プログラム「KOIL STARTUP PROGRAM 2025」参加企業募集!(応募〆切5/26)

KOIL STARTUP PROGRAM 2025では、“街で試しやすく、実証・検証に落とせる事業”をベースとしたスタートアップを中心に募集しています。今回は、地域の暮らしや社会課題と密接に関わり、柏の葉スマートシティの実証フィールドを十分に活用でき、さらに、柏の葉スマートシティを進化、深化させるプロダクト・サービスである下記6つを特に重点テーマとして位置付け、イノベーションや事業創出を後押しします。

▼詳細はこちら

KOIL STARTUP PROGRAMトップページ:https://www.koil.jp/ksp/