生成AIで教育格差をなくす…高度な日本式教育を東南アジアへ、連続起業家の挑戦

●この記事のポイント

・Manabieは日本式の教育をベースに、AIで教育をデジタル化する。あえて東南アジアで創業したワケを、創業者が明かした。

・また、生成AIによるデジタル教育は教員不足の現場に重要なソリューションをもたらすが、「すべての教育をデジタル化するには限界がある」として、人間による教育の重要性も浮き彫りになる。

歯止めがかからない少子化の中、政府は公立・私立問わず所得制限を設けずに高校の実質無償化を推進。その一方で昨年度には不登校児童が過去最高の年間34万人を数え、さらに価値観の多様化によって通信制高校を選択する人も急増している。もはや従来のような画一的教育だけでは限界で、日本の教育現場は大きな転換期を迎えているといっていい。

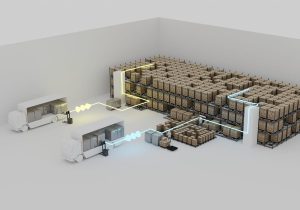

そんな現場において今後救世主となりそうなのが、デジタルや生成AIを活用する教育システムだ。例えば、2019年にシンガポールで創業した教育DXプラットフォームのスタートアップ企業「MANABIE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED」(以下Manabie)は今年、シリーズBラウンドにおいて総額33億円の資金調達を実施したことが話題となっている。なぜ今、国内外の有力な投資家たちがManabieに注目するのか。

業務の効率化がスムーズなデジタル教育だからこそ、新興国にスケールしやすい

Manabieの創業者・本間拓也氏は東京大学経済学部を中退後、海外で展開するオンライン学習サービス「Quipper」を共同創業。その後、Quipper は2015年にリクルート傘下となって全国2900校以上の導入実績のあるオンライン学習サービス「スタディサプリ」と統合されるが、本間氏は2019年にリクルートを退社。同年にManabieをシンガポールで創業する。

「Manabieの本社はシンガポールですが、事業をスタートさせたのはベトナムです。周辺の東南アジア諸国もそうですが、ベトナムは今とにかく教育熱が高いんです。中産階級も増えているので、子供の教育にお金をかけるのが当たり前。特にホーチミンは高校生の7割から8割は学習塾に通っています。ただ、その多くは教育システムが確立していない個人塾です。日本も40年くらい前はそんな感じだったと思いますが、そこにこれまでの経験や国内外の教育事業で培った最新のノウハウをもとに、デジタルや生成AIを取り入れた学習塾をつくっていく。現在はベトナム国内で30教室を展開していて、およそ1万5000人の生徒が利用しています。この勢いだと今年中には2万人を達成できると思いますね」(本間氏、以下同)

デジタルのメリットはさまざまなだが、なかでも現地で人を雇って教育するよりも業務の効率化や標準化がスムーズなので、クオリティを落とすことなく事業がスピーディーに拡大できる点は大きい。また戦後から何十年も“学校”という画一的な教育が浸透している日本と比較すると、新興国のほうがデジタル教育に対するアレルギーが圧倒的に少ないと本間氏は語る。

「日本だと学校教育が根源にあるので、デジタル化に対する抵抗感はやはりあります。あとデジタル化にはシステムエラーも発生しますが、東南アジア地域は完全クオリティでないところに対する寛容度が日本と比べてかなり高い。国民性もありますが、日本人は最初から100%のクオリティを求める人が多いので、慣れないものを導入するのに躊躇する企業はある程度一定数出てきますから」

だが、この日本ならではの完璧主義によって教育に高いクオリティを求める部分は、Manabieの拡大に大きく役立っているという。

「僕は日本の教育に対する完璧主義が特殊だとは思っていないんです。東南アジアと比較すると日本は成熟した国であるのは間違いなく、その過程における競争化社会の中で求められるクオリティが高くなっていっただけだと思います。東南アジアでもこれから国が成熟すれば、日本のような教育が求められるようになる。実際、日本の教育は今、世界的にもすごく注目されていますし、日本がこれまでやってきた高いレベルの一律一斉教育は、基礎学力を上げるには非常に優れているのは事実です」

デジタル教育は地域や所得による“教育格差”を是正する役割を果たす

そんな日本の教育現場は現在、過渡期の真っ最中にある。特に象徴的なのは不登校児が過去最高の34万人を記録し、通信制高校を選択する高校生が11人に1人の割合(※)となっている点。日本が誇る一律一斉教育に馴染めない、もしくはあえて選択しない子どもが増えているのだ。

※学校基本調査-令和6年度 結果の概要-より

「僕の中で、日本における通信制高校の急拡大はけっこう衝撃的でした。もはや全日制の学校へ行くことが当たり前の時代ではなく、通信制高校に通う人もいればインターナショナルスクールに通う人もいるし、フリースクールやホームスクーリングで学ぶ人もいる。とにかく教育のオプションが特に民間の中で非常に増えています」

しかしながら、この教育の多様性には2つの大きな問題点がある。

ひとつは地域性。首都圏にいれば全日制以外でのさまざまな教育機関や情報を享受できるが、それが地方だと限界がある。そしてもうひとつが費用の問題。通信制高校は7割が公立より費用がかかる私立高校であり、インターナショナルスクールもフリースクールは公的な無償化制度の対象にはない。多様性のある教育には、お金がかかるのが現状だ。

「現在は全国的に教員不足も深刻で、教員の働き方改革の一環として部活動を地域のクラブに移行する取り組みも進んでいます。そうなると、例えばスポーツをやりたかったらお金を出してクラブチームに行くしかない。またまた高校が無償化になれば、その分浮いたお金でもっといい教育が受けられる塾に投資する家庭も増えるでしょう。この流れは本当にいいことなのか? という論議は必要で、どうしても変革があると起こることではあると思います。

だからこそデジタルによる教育は、そういった教育格差を埋めることができる大きなプロダクトだと考えています。デジタルだからこそ届けられるし、AIによってさらに効率化するといったプロダクトを我々が担っている。Manabie 深い業務まで理解したうえでそれをデジタルソリューションに落とし込んでいる部分も、投資家の方々に評価いただいている部分なのかと感じています」

教育における現場の重要性と教員の必要性は、いつの時代も不変

では現在、生成AIなどを使ったデジタル化によって、教育にどのようなイノベーションが起こっているのか。

「例えば、我々が開発した『Manabie チューター』は、学生が問題を解いている時にわからないことがあったらスマホのカメラで撮影をするだけで、AIが回答と解説をかなり細かくステップバイステップで答えてくれます。現在、日本では全国的に教員不足が深刻化しており、学生がわからない問題があっても先生に質問することができなかったり、先生も十分に対応ができないという問題が発生しています。でもManabie チューターがあれば、先生の力を借りなくても問題が解決できるわけです。

ほかにも生成AIのテクノロジーはすごい速さで進歩しており、例えば学生が手書きで書きなぐったような回答でも、かなりの精度で読み取ることができるようになっています。絵の採点も可能で、写実的な部分や現代アートでもちゃんと評価基準を与えれば、人間と同じぐらいのクオリティで評価できます。さらに、あと2,3年もすると、すべての学習における採点とフィードバック、それをもとにした学習プランの提案まで、生成AIですべてできるようになるはずです」

まさに生成AIによるデジタル教育は教員不足の現場を救う救世主となりそうだが、一方で本間氏は「すべての教育をデジタル化するには限界がある」とも語る。

「教育における現場の重要性と教員の必要性は、いつの時代も不変だと感じています。やはり学校とか塾などの同じ場所で一緒に学ぶことでしか得られない学びは存在しているし、学生側だってデジタルだけの力で自主的に勉強するモチベーションを保つには限界がある。人は弱い生き物なので、先生という存在はやっぱり必要です。ですから僕は今後、先生の役割が変わっていくのではないかと考えています。一人ひとりの学習サポートはAIが担い、学生のモチベーション維持や学ぶきっかけづくりは先生が担う。今後はそんなふうになれたらと考えています。

また、いくら生成AIがすごい速さで進化して、我々が最新のテクノロジーによるプロタクトを提案しても、『そこまで急に変化しなくていい』という教育現場の声は日本でも東南アジアでも存在しました。やはり教育に限らず、みんながみんなそこまで急速な変化に対応できるわけではないんです。

その一方で、急速な変化によるイノベーティブなチャレンジをしたいという方々は、少数ながらも存在します。我々はそういった方々と勇気を持って新しいことを試し、まずは成功事例をつくる。そうしたら他の皆さんもついてきていただくというサイクルで回っていくのがいいのかなと思います」

学校や塾に通っている子どもはもちろん、ホームスクーリングで学ぶ子どもを含め、何かを学ぼうとする子どもたちの教育をサポートすることは、大人たちの使命といっていい。それをより多くの子どもたちに与えるためには、デジタル教育が今後不可欠になるだろう。だからこそデジタル教育の重要なプロダクトを開発・運用するManabieのような企業がこれから急成長するのは間違いなく、これが多くの投資家が注目する理由になっているといえるだろう。

(構成=高山恵(リーゼント)/ライター)