IVSと京都府が挑む“食”の未来戦略…フードテックが描く新産業地図

●この記事のポイント

・IVS2025において、「フードテック」が大きな注目を浴びそう。古都・京都の伝統の料理技法や地元食材に、最先端のフードテクノロジーが融合し、新たな食の未来を提案する。

・京都府もIVSと強力にタッグを組み、京都特有の課題解決にも取り組んでいる。

2025年7月2日~4日、京都で再び開催される国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2025」。300を超えるスタートアップが出展し、約1万2000人が訪れると見込まれている。2023年に完全招待制からオープンな形式へと舵を切り、1万人規模の巨大イベントへと変貌を遂げたIVSが今年、新たな注目テーマとして「フードテック」に本格的に光を当てる。

その本番まで1カ月を切った6月10日、来るべき熱狂の序章ともいえるプレイベント「IVS Food 作戦会議 & 試食会」が、東京・八重洲の「Gastronomy Innovation Campus Tokyo(ガストロノミーイノベーションキャンパス東京/GIC Tokyo)」で開催された。IVS2025のFOODエリアに出展する企業のプロダクトをいち早く体験できるこのイベントには、スタートアップ関係者や投資家、大企業の新規事業担当者などが集い、食の未来を担う最新技術とその可能性に触れた。本記事では、このプレイベントの様子を詳細にレポートし、IVSが描くフードテックの未来像、そして京都府との連携によって生まれる新たな価値を探る。

京都は日本の古都であり、伝統の街との印象が強いが、一方で大学や研究機関も多く、ベンチャー企業も多く輩出している。京セラ、日本電産、村田製作所、オムロン、任天堂、ローム、島津製作所など、さまざまな分野で活躍する大企業も京都発祥だ。そして今、京都府はビジネスの地、特にディープテックの街としての認知を上げていくべく、注力している。

目次

- IVSが「食」に本腰を入れる理由

- イノベーションの拠点「GIC Tokyo」

- 深化するIVS2025:「実を伴う機会」の創出へ

- 京都府との強力タッグ:伝統文化と最先端技術の融合

- 未来の食を体験する:絶品フードテック試食会レポート

- 京都へ、高まる期待

IVSが「食」に本腰を入れる理由

2023年と2024年のIVSのフードエリアは、開催地である京都の名店に出店してもらう形が主だった。たとえば、IVS2024 KYOTOでは、京都の名店13店舗が「FOOD PARK」に集結し、地元の食文化を堪能できるラインナップが話題になった。「王府井」「肉匠 森つる」「ぎょうざ処 亮昌」など、食通にはよく知られた名店がフードトラックなどで出店した。 もちろん、それは参加者に地域の魅力を伝える上で重要だったと、IVS事務局でアライアンス担当執行役員を務める今井遵氏は振り返る。しかし、今井氏個人の体験が、IVSのフードエリアを新たな次元へと押し上げるきっかけとなったという。

「コンビニなどで大豆ミートの製品はありますが、おいしい物はカロリーが高く、ヘルシーな物だと味気ないなと思ってしまうことがあったんです。ですが、今日に至るまでに、ヘルシーなのに美味しいものに数多く出合ったんです」

この感動が、「京都の名店と、IVS当日に限ったコラボができると、より美味しくフードテックなどの印象がより良くなるんじゃないか」というアイデアにつながった。 とはいえ、アイデアを形にするのは容易ではなかった。今井氏は、「自分自身の力不足によって、それをどう発展してリアルに開催していったらいいかわからなかった」と語るが、大きな変化のきっかけとなったのが、東京建物株式会社で八重洲・日本橋・京橋エリアのまちづくりと、FOOD領域でのイノベーション推進を担う渡部美和氏と、株式会社for Crafts代表の岩本拓真氏との出会いだった。

今井氏は「本当にこの2人がいなければこの場をはじめ、IVSフードエリアは誕生しないものでした」と、その貢献の大きさを強調する。一方の岩本氏は、自身が食品業界に長く関わる中でイノベーションの難しさを痛感してきた経験から、「フードテック、スタートアップ、ショット領域のスタートアップに対して、もっと着目していけるような機会を作っていきたい」と、この企画への参画理由を語る。

イノベーションの拠点「GIC Tokyo」

プレイベントの舞台となったGIC Tokyoもまた、今回のテーマを象徴する場所だ。渡部氏によれば、ここは普段、食の未来を創造するための「キャンパス」として機能している。 スペインにある、食で大学の学位が取れる世界三大学の一つ、「Basque Culinary Center(バスクカリナリーーセンター」の国際拠点であり、シェフや科学者、大企業・スタートアップ、といった多様な人々が交わり、イノベーションを創出することを目指している。

施設内には、最新の3Dフードプリンターや、大手電機メーカーの新規事業として生まれた、食べ物を超高圧で柔らかくする「Delisofter(デリソフター)」といった先進的な調理機器が並ぶ。デリソフターは残念ながら販売中止となってしまったが、「嚥下障害の方や高齢者の方も含めた、食のダイバーシティを実現するためには非常に重要な商品であるとの思いから、何か新たな活用方法はないか等、GIC Tokyoににいらっしゃる皆さんと考えていきたい」と渡部氏が語るように、ここは単なる学びの場ではなく、未来の食を社会実装するための実験場でもあるのだ。

深化するIVS2025:「実を伴う機会」の創出へ

IVS代表の島川敏明氏は、今年のIVSが目指す方向性について語った。

2007年に経営者合宿としてスタートし、今年で18年目を迎えるIVSは、2023年の京都開催を機に1万人規模へと一気に拡大した。だが参加者の人数を追うのではなく、「より深みを目指していこう」「しっかりと自分の足元のビジネスにつながるような実現を伴う機会をしっかりと設計していこう」という方針を掲げる。

全体のテーマは「Reshape Japan with Global Minds」。島川氏は「言うなれば今は『スタートアップ五年計画』の後半戦みたいなところ」と日本の現状を分析し、「日本にある、まさにフードやエンタメ、IT、ディープテック(学的な発見や革新的な技術に基づいて、社会課題を根本から解決しようとする取り組み)など。日本には、素材はたくさんあると思うんですよね。それらをしっかりと見直して、どういったものがグローバルで戦っていけるのか、みんなで考えていくような場にしていきたい」と、その狙いを説明した。

その具体策として、いくつかの新たな試みが導入される。

テーマゾーンの設置: AI、ディープテック、エンタメ、グローバルなど、テーマに特化したゾーンとステージを設ける。 フードテックは、半導体やヘルスケア、宇宙などと並び、ディープテックの領域に含まれる。

スタートアップマーケットの初開催: VC(ベンチャーキャピタル)から推薦された質の高いスタートアップが1日100社×3日間出展する本格的な展示ブースエリア。

VCによるブースツアー: ただ見て回るだけでなく、VCが市況感を解説しながら注目企業を巡る「AIツアー」のような企画を実装し、他の展示会との差別化を図る。

サイドイベントの拡充: 京都の町中で約300もの関連イベントが開催される見込みで、街全体がIVSの熱気に包まれる。

これらの施策はすべて、ただ参加して、『楽しかったね』と終わるようなイベントではなく、参加者一人ひとりが具体的なビジネスチャンスをつかめるーーそんな“実りのある場”を実現するための設計なのだ。

京都府との強力タッグ:伝統文化と最先端技術の融合

IVSのフードエリアが目指すのは、テクノロジーのショーケースだけではない。「地元の方などのテクノロジーの融合の場になれば」という渡部氏の言葉通り、開催地・京都との連携が大きな鍵を握る。今回のプレイベントにも京都府農林水産部から田邉智也氏が駆けつけ、府のフードテック戦略について説明した。

京都府は3年ほど前に「フードテック基本構想」を策定。背景には、世界的な人口増加や地球温暖化、国内の少子化といった社会情勢の変化がある。田邉氏は、京都府が抱える「中山間地域が多く、大規模農業が難しい」といった課題に対し、「古くからある伝統食文化」と「最先端技術」を掛け合わせることで、京都ならではのフードテックを推進したいと語る。

そのための具体的な方策として、以下の3つを挙げた。

研究開発拠点の整備: 綾部市、宇治市、けいはんな学研都市に、それぞれ一次産業、食品加工、企業集積を担う拠点を整備する。

ネットワークの構築: 大学や研究機関が多いという強みを活かし、産学官が連携するプラットフォームを構築する。

オープンイノベーションの推進: 異業種連携を通じて、一社では解決できない課題に取り組み、付加価値の高い新商品開発を目指す場を提供する。

このプラットフォームからは、すでに具体的な成果が生まれている。例えば、災害時でも心豊かになれる食事を目指す「美蓄食プロジェクト」や、インバウンド需要に応える「ヴィーガン(動物性の食品や製品を一切使わずに生活する人向けの)弁当」、そして今回の試食会でも提供された有機シロップなどだ。IVSとの連携は、こうした行政主導の取り組みと、スタートアップの持つスピード感や斬新なアイデアを結びつけ、イノベーションを加速させる絶好の機会となるだろう。

未来の食を体験する:絶品フードテック試食会レポート

プレイベントのハイライトである試食会では、IVS2025本番での出展が予定されている企業の革新的なフードが振る舞われた。いずれも、単に美味しいだけでなく、健康、サステナビリティ、新たな食体験といった明確なコンセプトを持つプロダクトばかりだ。

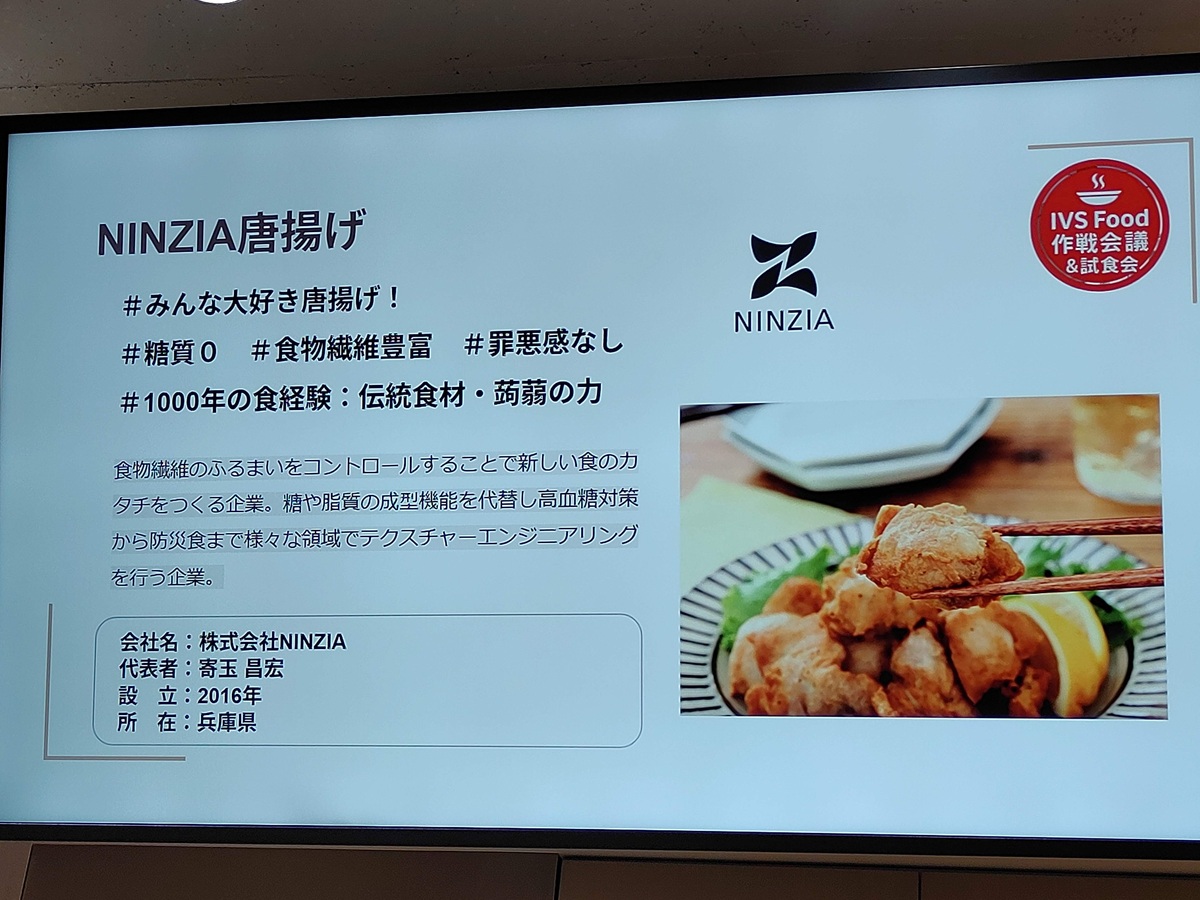

NINZIA「罪悪感なしの唐揚げ」 プラントベースで小麦・牛乳・卵不使用を実現した唐揚げ。 その秘密は衣にある。同社は単なる食品メーカーではなく、こんにゃくの食物繊維から作る粉末をジェル状にする技術を持つ「テクスチャエンジニアリング企業」を標榜する。この独自技術で衣をヘルシーに仕上げ、「罪悪感なしで食べられる」美味しさを実現した。

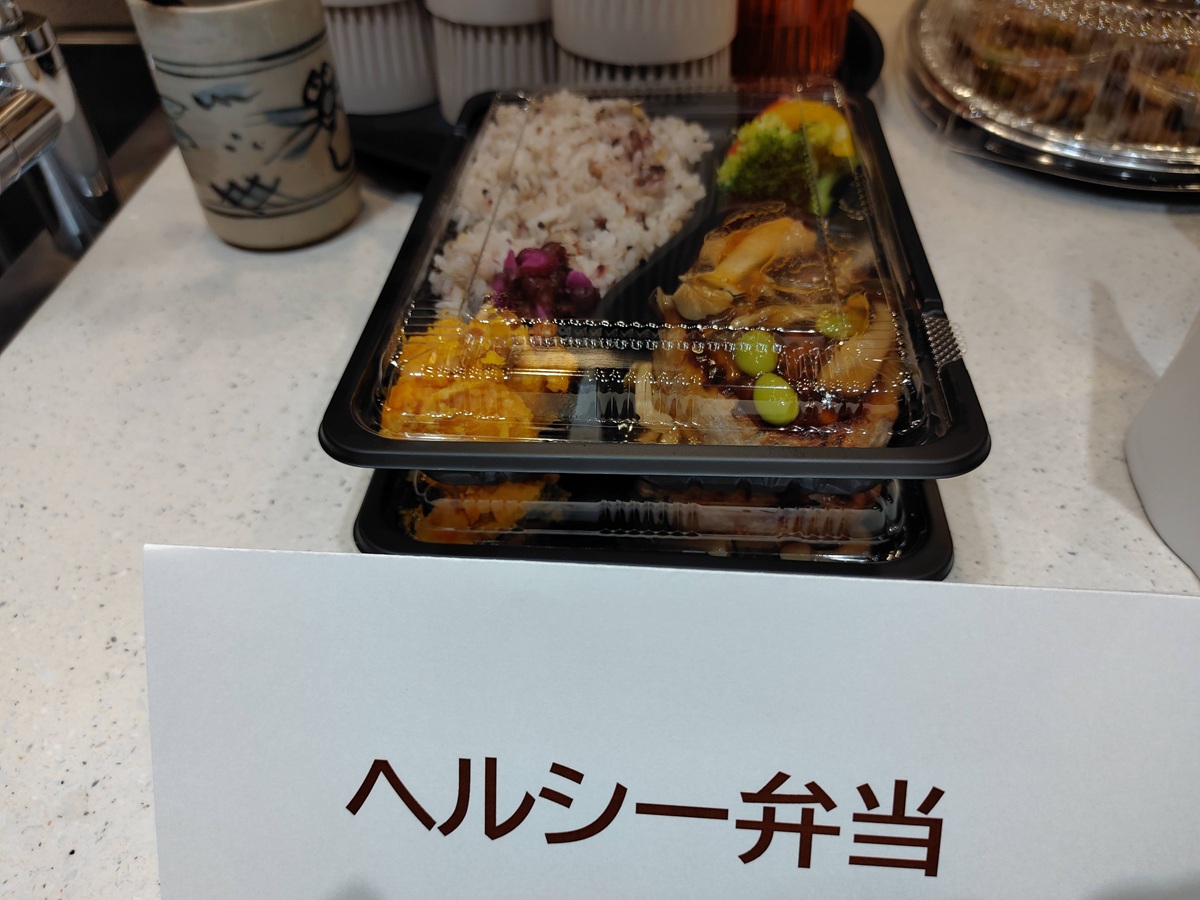

ディッシュウィル「未来を見据えるヘルシー弁当」 代表の中村明生氏は「将来は砂漠のど真ん中、もしくは宇宙の中でもタンパク質が豊富な食品を生み出せる会社になろうとしている」と壮大なビジョンを語る。同社は植物工場で大豆を栽培し、食品生産までを一気通貫で行う。今回提供された弁当のハンバーグは、同社が開発したプラントベース(植物由来の疑似肉)と本物の牛肉を半分ずつ混ぜたハイブリッド型。健康を支えるために管理栄養士と共に栄養調整も行っているという、ストーリー性に富んだ一品だ。

アドプランツコーポレーション「京たけのこヴィーガンカレー」 嵐山の美しい竹林を維持するために伐採された竹を、環境に配慮しつつ有効活用できないかという発想から生まれたカレー。味の監修は、無印良品のヒット商品であるカレーシリーズを手掛けた専門家が担当しており、その味は折り紙付きだ。

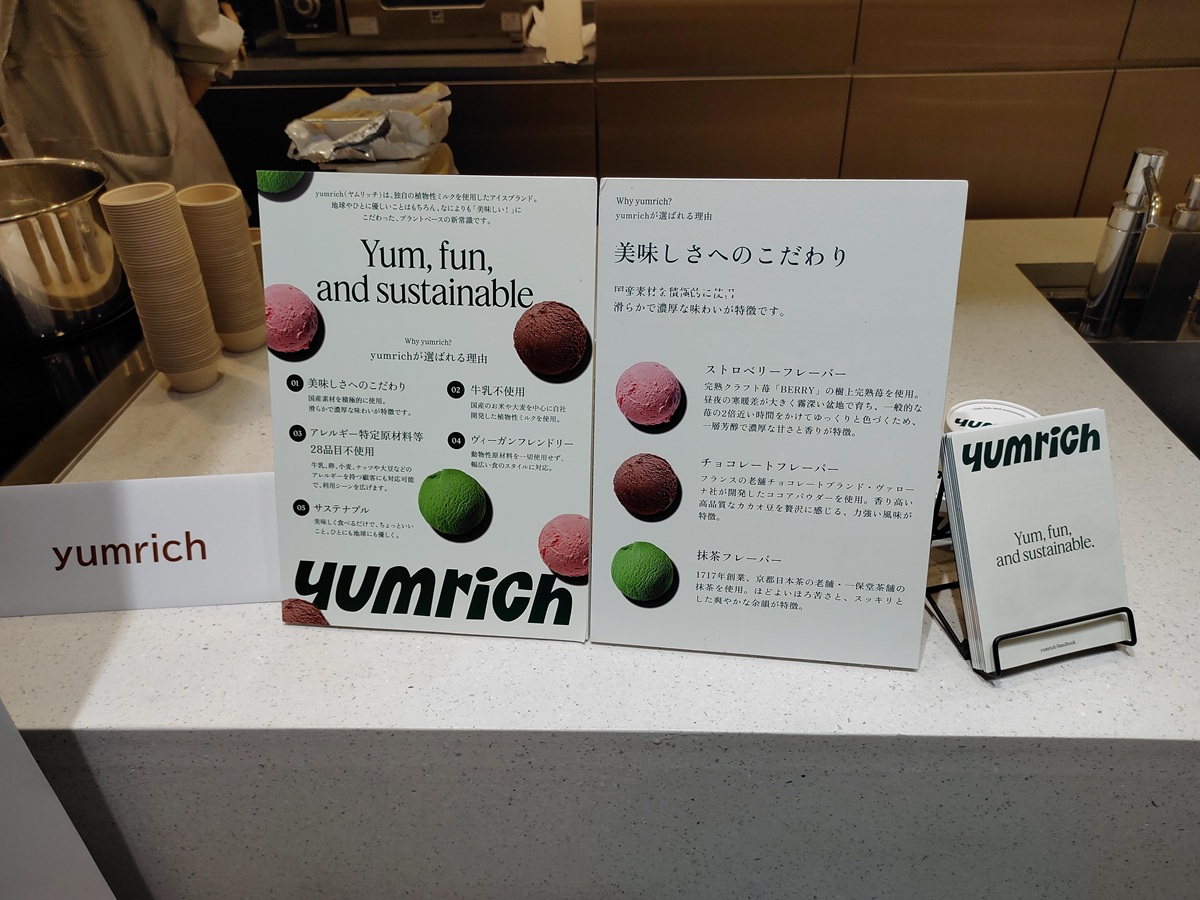

yumrich「贅沢なひとくちを、すべてのひとに。」 牛乳、卵、アレルギー表示義務のある28品目を一切使用しない、ヴィーガン&ハラル対応のユニバーサルなプラントベースアイスクリーム。日本の食材にこだわって開発された本商品は、株式会社YUMRICH・共同創業者 藤田夏生氏が「食において最も大切なのは、直感的に“美味しそう、食べてみたい”と思わせる魅力だと思います」と語るように、美味しさやデザインを追求した先に、サステナブルといった付加価値が自然についてくるようなプロダクトを目指している。

ASTRA FOOD PLAN「タマネギ ぐるりこ」 某大手牛丼チェーンから出るタマネギの端材をアップサイクル(本来なら捨てられるはずのモノに創造的な工夫を加え、新たな価値を持つ製品として生まれ変わらせること)したクラフト調味料(職人のこだわりや伝統的な製法を活かして、少量生産で丁寧に作られた調味料)。この会社のフードテックは、素材を瞬間的に乾燥させる特許技術「過熱蒸煎機」。わずか10秒で乾燥・殺菌することができる技術で、一般の乾燥タマネギの135倍もの芳醇な香りを閉じ込めており、フライドオニオン代替、飴色に炒めたソテーオニオン代替など、様々な用途で活用できる新素材となっている。

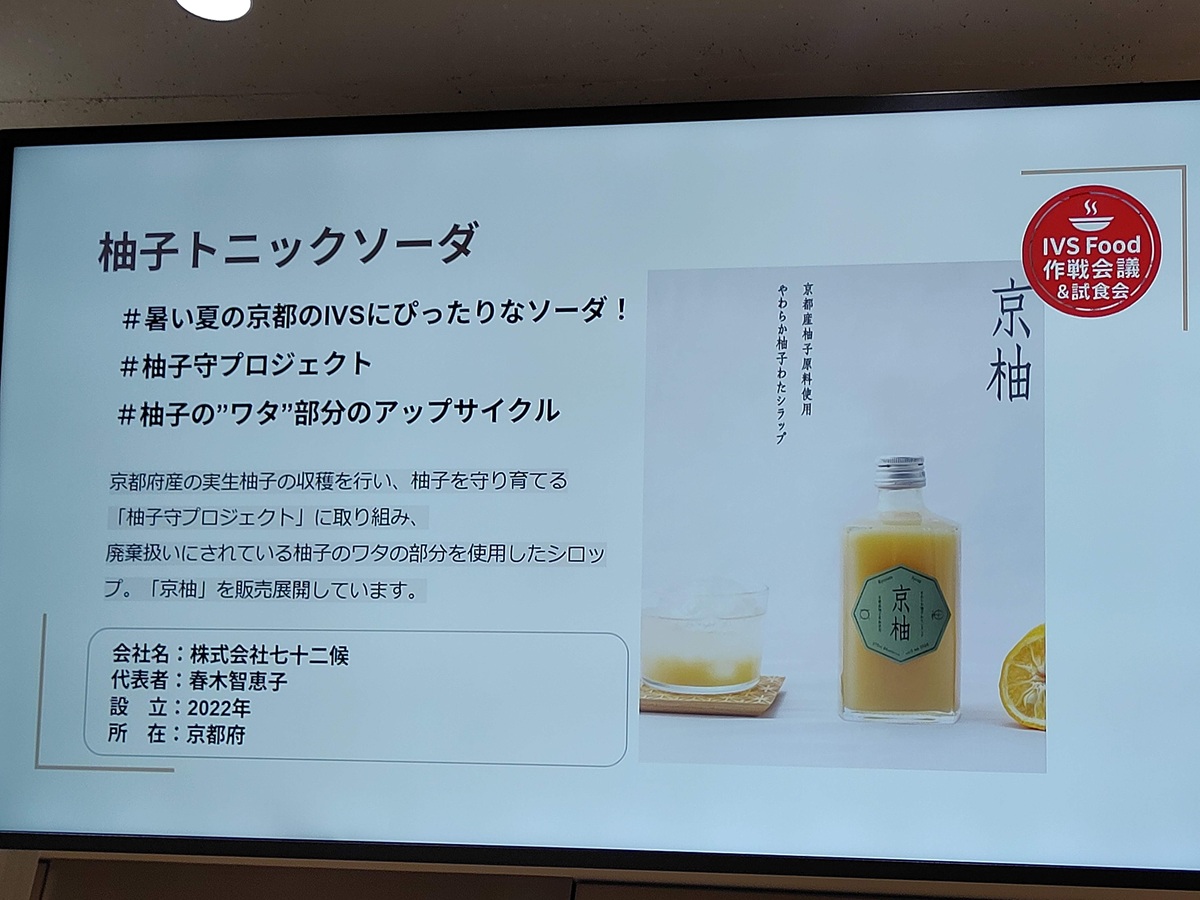

このほかにも、害獣として駆除される鹿の命を無駄にしないジビエカレー(株式会社RE-SOCIAL)や、廃棄されるゆずの「わた」を活用した「ゆずトニックソーダ」(株式会社七十二候)など、社会課題の解決と「美味しい」を両立させたプロダクトが候並んだ。

京都へ、高まる期待

今回のプレイベントは、IVS2025が単なるスタートアップの祭典ではなく、日本の未来を形作るための具体的な議論と出会いの場へと深化していることを明確に示した。特にフードテックは、テクノロジー、健康、サステナビリティ、そして伝統文化の継承といった現代社会の重要テーマが凝縮された分野だ。

IVS代表の島川氏は「IVSに参加いただければ、5年から7年くらい後で『あそこのスタートアップ、めちゃくちゃ大きくなったね』という企業に会えるんじゃないかなと思っております」と語り、IVSは参加企業がその後に大きく飛躍するきっかけとなることが多いと胸を張る。

ヘルシーで、美味しく、地球にも優しい。そんな未来の食卓を創造するスタートアップたちが、京都の伝統と交わり、グローバルな視点を得ることで、どれほどの飛躍を遂げるのか。7月3日には、今回紹介されたASTRA FOOD PLAN 代表の加納氏と京料理の老舗「とりよね」の六代目が登壇するセッションも予定されている。古都・京都で繰り広げられる熱い議論と新たな出会いに、期待は高まるばかりだ。

(文=UNICORN JOURNAL編集部)