なぜ日弁連は、弁護士余剰の元凶・新司法制度改革を推進した?

最高裁判所(「wikipedia」より)

最高裁判所(「wikipedia」より)2002年3月の閣議決定で定められた、「10年度に3000人合格」という目標を大きく下回ったまま、という言い方がある半面、これだけ就職難が深刻化してもなお、2000人を維持したともいえる。

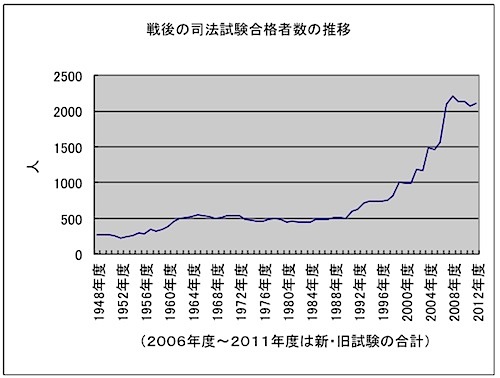

一般に司法試験の合格者数の増加は、規制改革を進めた「小泉改革の負の遺産」というイメージが強いが、小泉改革で突然合格者が増えたわけではない。

90年まではほぼ500人だが、翌年以降ゆるやかな右肩上がりで増えていく。99年に1000人に達し、04年に1500人弱、そして新司法試験2年目の07年から2000人体制になっている。

司法試験合格者数の推移

司法試験合格者数の推移また、「法曹人口の大増員は、それに反対し続けてきた日弁連が、経済界からの圧力に屈した結果」というのも一般的な理解だが、これについても、法曹人口問題の変遷を綴った、小林正啓弁護士の著作『こんな日弁連に誰がした?』(平凡社新書)によると、日弁連自身が推進したものだという。

その内容をざっと要約すると、次のようになる。

●法曹一元と引き換えに法曹人口増賛同に転じた日弁連

法曹人口を増やせという社会の声は、60年代頃からあったが、日弁連の反対で司法試験は年間約500人しか受からない時代が長らく続く。よって立つ論拠は弁護士の「経済的自立論」である。

いわく、人権活動は赤字だから、法曹人口が増えて「食える仕事」が取り合いになると人権活動ができなくなる。つまり経済的に自立できなくなる。人権活動を担う弁護士の経済的自立を実現するには法曹人口は増加させられない、というロジックである。

潮目が変わったのは90年。平成バブル真っ盛りのこの時期、実入りが良い弁護士に人気が集中、裁判官や検事を志望する司法修習生が減り、危機感を持った裁判所や検察庁は、合格年齢が高いことにその原因を求め、結果司法試験の合格者を約700人に増やし、なおかつ若年志望者を優先的に合格させようという案を出してくる。

当然、日弁連は抵抗を示し、「700人で若年層の優先合格なし」を主張。裁判所・検察庁連合軍は、「若年優先がないなら1000人」を主張する。司法試験改革の問題は、この頃までは裁判所、検察庁、日弁連の法曹3者が握っていたが、2対1では旗色が悪いので、応援してもらうつもりで外部有識者というかたちで経済界に意見を求めたら、経済界は1500人以上が妥当という回答。日弁連はアテが外れただけでなく、法曹人口問題の決定権も失ってしまう。抵抗むなしく日弁連が1500人体制を受け入れたのは97年である。