ANA、SNS投稿“自意識過剰すぎる”社内研修…「大企業で働いているだけで妬みの対象」

「全日本空輸(ANA)では、SNS投稿を“絶対悪”とするような社員研修が定期的に行われているんです」――。

同社の現役CAは筆者にこう打ち明けた。本連載では、ANAが専門部署「SNSオフィサー」を設け、同社のCAがSNSで身分を匂わせるなどの「不適切な投稿」を行っているのを発見した場合、CAを呼び出して密室で数時間にわたる「お説教」をしている現状について報じてきたが、定期的な研修でも「不適切な投稿」について「思想統制」が行われていることが発覚した。

ANA「ネットでは大企業社員は妬みの対象になっている」

ANAでは現在、3カ月に一度ほどのペースでSNS投稿についてのオンライン研修が実施されている。まずは、実際に研修で使用されたQ&Aの例について見ていこう。

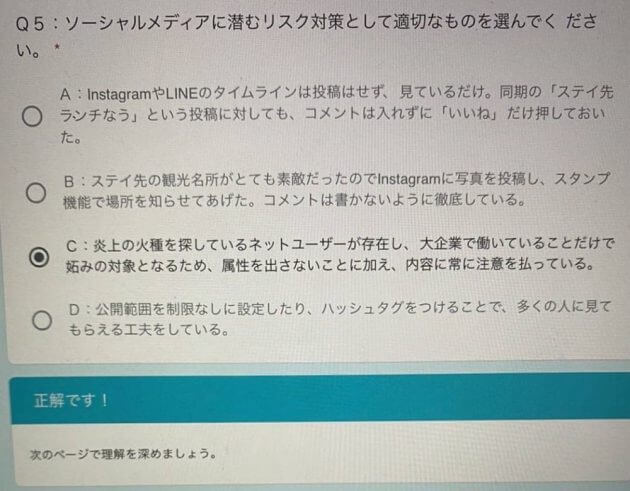

「Q:ソーシャルメディアに潜むリスク対策として適切なものを選んでください。

A:InstagramやLINEのタイムラインは投稿はせず、見ているだけ。同期の「ステイ先ランチなう」という投稿に対しても、コメントは入れずに「いいね」だけ押しておいた。

B:ステイ先の観光名所がとても素敵だったのでInstagramに写真を投稿し、スタンプ機能で場所を知らせてあげた。コメントは書かないように徹底している。

C:炎上の火種を探しているネットユーザーが存在し、大企業で働いていることだけで妬みの対象となるため、属性を出さないことに加え、内容に常に注意を払っている。

D:公開範囲を制限なしに設定したり、ハッシュタグをつけることで、多くの人に見てもらえる工夫をしている」

正解はなんとC。ネット社会についての事実の一端ではあるだろうが、「炎上の火種を探しているネットユーザー」という表現にANAのネットに関するネガティブな印象が色濃く反映されている上、「大企業で働いていることだけで妬みの対象」というのは自意識過剰であろう。SNS全盛時代になってから久しい現代において、小学生ならまだしもいい大人のCAに対して会社がわざわざ「正解」として提示するには、あまりに違和感のある見解だ。

ANA、景色などステイ先の様子を投稿するだけでも会社側から処分

さらに、この問題には以下の解説がつく。

「【解説】

ソーシャルメディアは便利な反面、様々な火種やリスクと常に隣り合わせです。

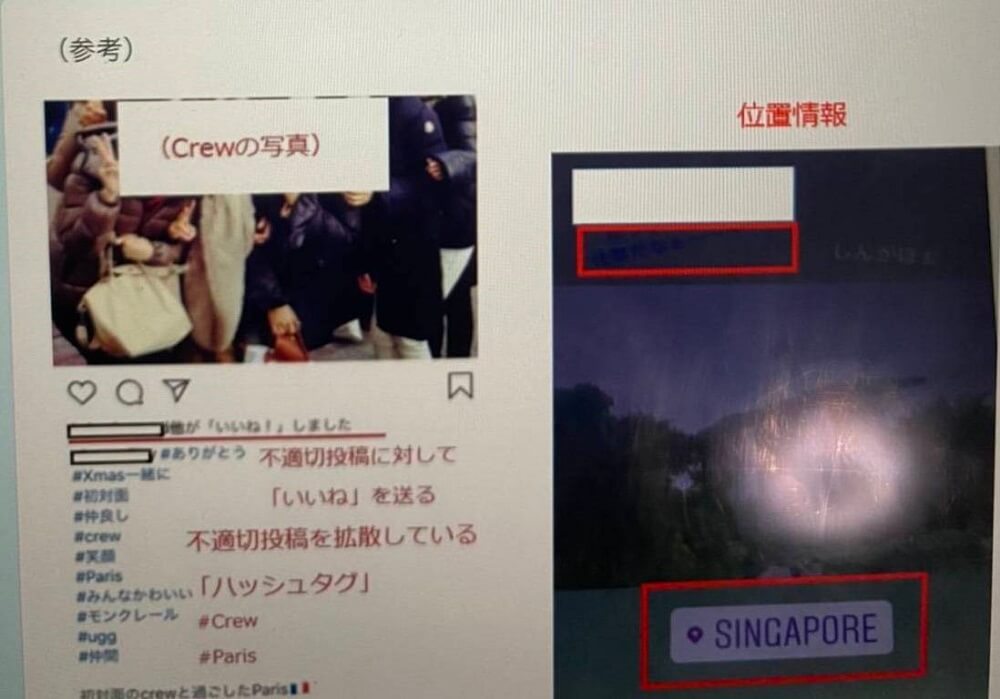

<「いいね」に潜むリスク>

ルール違反の投稿に対して「いいね」 を押すことは「共感の意思を示す」ことになり、同罪です。 勇気をもってだめなことはだめとアサーション(筆者注:相手に伝える)しましょう。深く考えずに「いいね」を押すことが習慣になっていませんか?

<位置情報に潜むリスク>

気軽に位置情報(自分の居場所)を知らせることは危険です。「位置情報」を押すとストーリーの「スタンプ機能」によって、自動的に、近くにいる知らない人にも配信されることがあります。

<ハッシュタグに潜むリスク>

位置情報から検索が可能なため、公開範囲を制限しないでストーリーにハッシュタグを使うと、不特定多数の人に見られてしまうリスクがあります」

確かに、アイドルやスポーツ選手など著名人だけでなく一般人のアカウントに対して誹謗中傷するなど、反社会的、非常識な投稿に対して「いいね」を押すのは社会人として問題だろう。しかし、ANAの場合、ステイ先で以下のようなごくごく普通の投稿を「いいね」するだけで懲戒処分の対象になるというのだから、行き過ぎの間は否めない。

この「不適切な投稿」の例をご覧いただければお分かりになるように、「初めてのcrewと過ごしたParis」との書き込みや、ハッシュタグにANAのCAを匂わす「crew」と場所を示す「Paris」の文言入っている時点でアウトだという。少なくとも、この投稿ではANAやCAという文言はまったく入っていないにも関わらず、である。

この研修の対象となっている20代から30代前半くらいのCAは、インスタグラムなどSNSに写真とコメントを投稿するのが当たり前の世代であり、何が「不適切」なのか、そしてなぜ懲戒処分まで受けなくてはならないのか、まったく理解不能だろう。

ANA、社員のSNS投稿に対する強い警戒心

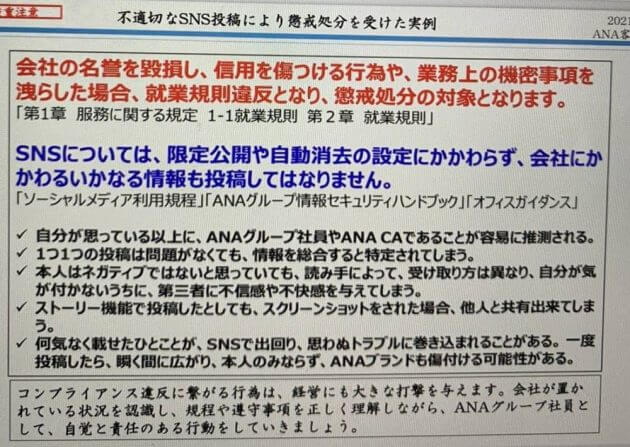

ANAの研修で示される社員のSNS使用についての方針を見てみよう。以下がそれである。

「会社の名誉を毀損し、信用を傷つける行為や、業務上の機密事項を洩らした場合、就業規則違反となり、懲戒処分の対象となります。SNSについては、限定公開や自動消去の設定にかかわらず、会社にかかわるいかなる情報も投稿してはなりません。

自分が思っている以上に、ANAグループ社員やANA CAであることが容易に推測される。1つ1つの投稿は問題がなくても、情報を総合すると特定されてしまう。本人はネガティブではないと思っていても、読み手によって、受け取り方は異なり、自分が気が付かないうちに、 第三者に不信感や不快感を与えてしまう。

ストーリー機能(筆者注:一定時間が経過すると消去される機能)で投稿したとしても、スクリーンショットをされた場合、他人と共有できてしまう。何気なく載せたひとことが、SNSで出回り、思わぬトラブルに巻き込まれることがある。一度投稿したら、瞬く間に広がり、本人のみならず、ANAブランドも傷付ける可能性がある。コンプライアンス違反に繋がる行為は、経営にも大きな打撃を与えます。会社がおかれている状況を認識し、規程や遵守事項を正しく理解しながら、 ANAグループ社員として、自覚と責任のある行動をしていきましょう」

かなり厳格な印象を受けるSNSについてのルールだ。このルールにはSNS上のプロフィールで「ANA社員」という身分も「CA」という職業も公開していない場合も含まれるというから徹底している。オンライン研修では、この姿勢が如実に現れた設問がある。以下がそれだ。

「Q:SNSのトラブル回避の対策として適切なものを選んでください。

A:会社や業務にかかわる情報を投稿する場合は社員にしか意味がわからない専門用語を使用したうえで、<私見です>と但し書きをつけ、トラブル防止を徹底する。

B:一度投稿した内容は完璧に取り消すことはできないので、自分や会社、あらゆる関係者の将来に影響をおよぼすリスクがないか常に注意している。

C:過去の投稿について確認し、適切でない内容は全て削除したが、入社前SNS投稿までさかのぼって投稿内容を確認したり削除したりする必要はない。

D:SNSで会社や業務にかかわることを投稿して炎上したり、トラブルに巻き込まれたときは、上司には知らせず自分ひとりで解決する」

この正解はBだが、他の選択肢を検討してみると、Dは常識的にいって避けたほうがいいから正解とは言えないだろうし、Aは実際に実施している会社員も多く△といったところだろう。問題はCだが「入社前SNS投稿までさかのぼって投稿内容を確認したり削除したりする必要はない」という、プライバシーの観点から妥当な選択肢が正解とならないところが、常識とはかけ離れている。

本連載でANA側が「不適切な投稿」をしたCAを取り調べる際、家族とのグループLINEや趣味のTwitterアカウントなども調べられるなどのプライバシー侵害の事例があったことを報じたが、ここにそのような意識が現れているように見える。

今回、SNS投稿に対する警戒心が非常に強いオンライン研修の内容についてご覧いただいたが、次回はANAのSNS投稿のルールに違反した具体例を参照しながら、時代錯誤としか思えないこのルールの本質的な問題点について指摘していく。

(文=松岡久蔵/ジャーナリスト)