新宿駅前の大規模再開発、なぜ完了時期が未定に?南口に巨大な空き地の可能性

京王電鉄とJR東日本が事業主体となって東京・新宿駅の西南口地区で進めている大規模な再開発。京王電鉄は28日、すでに解体工事が始まっている南街区の工期完了予定時期について、2028年度から「未定」に変更すると発表した。施工を担当する建設会社が決まらないため着工できない。南街区はJR新宿駅南口の目の前、バスタ新宿にほぼ隣接する場所という一等地だが、「建設費の高騰が止まらず、怖くて手を挙げる建設会社が出てこないのでは。施工業者が決まらなければ、巨大な空き地のまま放置されることになる可能性もある」(建設業界関係者)という。今月には、東京・中野区の「中野サンプラザ」の跡地の再開発の工事費が当初の想定を900億円以上も上回る見込みとなり、再開発計画が撤回され白紙に戻されるという事態も発生していたが、背景には何があるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。

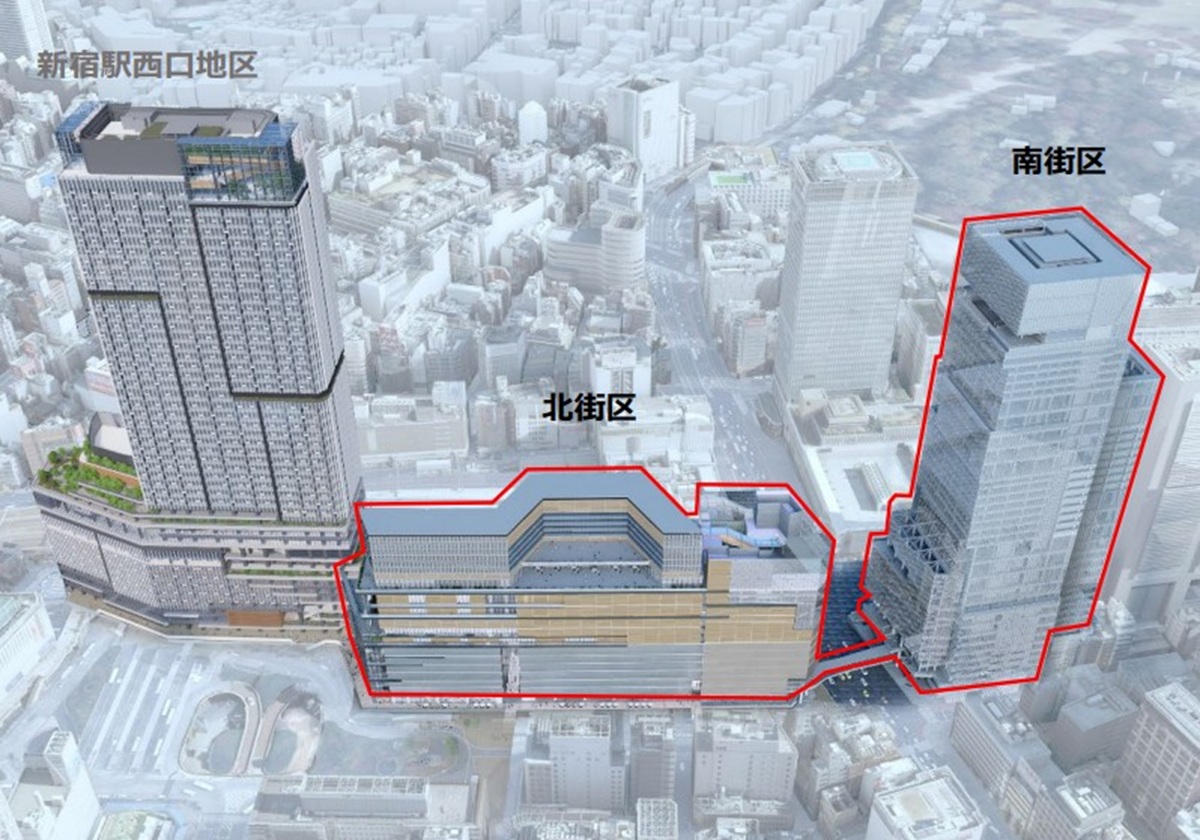

京王電鉄とJR東日本が進めている新宿駅西南口地区開発計画(2022年11月9日に都市計画決定告示)は、現在「京王百貨店新宿店」「ルミネ新宿 ルミネ1」が立つ北街区と、甲州街道を挟んで南側の南街区、全体で約1万6300平方メートルのエリアで建て替え工事を行い、「重層的な歩行者ネットワーク」「滞留・回遊空間等の基盤整備」「宿泊施設整備」などによって国際競争力を高める都市機能を導入するというもの。当初の予定では、まず南街区の建物を解体して約6300平方メートルの敷地に商業施設・ホテルなどが入る地上37階建てのビルを建設し、次に北街区の京王百貨店とルミネ新宿を解体して地上19階建てのビルを建設(2040年代の工事完了予定)するというもの。本計画全体で京王電鉄の負担は約3000億円にも上る。

これに伴い京王線新宿駅改良工事も実施する。京王線新宿駅の地下2階ホームを北側へ移動し、ホーム北側端部に改札を新設。地下2階のホーム階から東京メトロ丸ノ内線へ乗り換え可能な動線を整備することで、新宿駅西口地下広場における歩行者交錯の改善および乗り換え時間の短縮を図る。

ちなみに同計画エリアの北側では小田急電鉄と東京地下鉄(東京メトロ)による再開発も進んでおり、2022年に閉館した小田急百貨店新宿店はすでに解体され、商標施設やオフィスが入居する高さ約260メートルのビルを建設中であり、29年度に竣工予定となっている。

解体後の土地をどうするのか

建設業界関係者はいう。

「建設工事に当たっては事業主と建設会社の間で工事の請負契約が締結されますが、建設業界の慣習として、いったん契約が締結されると、その後に建設費の上昇や工期の遅延などで工事費用が増えると、その分は建設会社が自腹を切る、つまり損失を被ることになります。ここ数年の建設費高騰は未曾有のレベルといってよく、あと数年は上昇し続けると予想されており、加えてこの南街区は新宿駅前の人通りの激しい繁華街のど真ん中なので工事の難易度も高く、さまざまな要因が重なって大手のゼネコンですら怖くて引き受けられないということではないでしょうか。契約の前段階で建設会社は事業主に見積を提示しますが、竣工は3年後ですので、建設費の上昇を見越した見積の提示は非常に難しいものになってきます。ですので、建設会社が非常に高い金額を提示したのか、あるいは『建設費相場の上昇を踏まえて追加費用が発生した場合はその分を支払ってもらう』ということを条件に提示した可能性も考えられます。

気になるのは北街区の再開発への影響です。北街区の再開発は南街区のビルの竣工後に本格着手する予定になっており、北街区の再開発、そして全体のスケジュールが大幅に見直しとなる可能性があります。建設費の相場が平常な状態に戻るまで待ってから建設に着手するとして、仮に開業が5年後ろ倒しになると、その間に見込んでいた収入が得られなくなるため、収支計画が崩れることになります。京王電鉄の業績への影響もそれなりに出てくるかもしれません。再開発計画が事実上の白紙となり、北街区の京王百貨店とルミネ新宿の解体が撤回されて当面は営業継続となる選択肢もあるかもしれません。

また、もし建物の解体前でしたら、再びテナントを募集して営業を再開し、当面は営業を続けて収益を得るという選択肢もありますが、南街区はすでに解体工事が始まっているので、新たな建物の建設に着手できないとなると、その土地をどう管理していくのかという問題も生じます。公園のような用途にするにしても、それなりに維持管理費はかかりますので、周りを柵で囲って空き地のままにしておくという可能性も考えられます」

中野サンプラザ跡地開発のケース

当サイトは3月12日付記事『中野サンプラザ跡地、高層マンション建設or継続利用が現実解か…再開発が白紙』で建設業界の置かれた現状について報じていたが、以下に再掲載する。

――以下、再掲載――

東京・中野区の「中野サンプラザ」の跡地の再開発の工事費が、当初の想定を900億円以上も上回る見込みとなっていた問題で、11日、中野区は事業予定者に基本協定の解除を申し入れる方針であることを発表。再開発計画が撤回され白紙に戻されるかたちになった。野村不動産を代表事業者とする事業者グループが選定された2021年1月時点で事業費は約1810億円だったが、その後、複数回にわたり事業費は上積みされ、昨年9月には野村不動産は人件費や原料費の高騰を理由として900億円以上増えると中野区に伝達。加えて24年度中の着工は難しいとして施行認可申請を取り下げ、当初の事業計画を変更して高層棟を増やす案などを提案。これが区議会の反発を招いたとされることから、野村不動産に対して批判的な声も広まっているが、専門家は「やむを得ないとしか言いようがない」と指摘する。野村不動産ら大手が開発から降り、事業費が高騰した今、中野区が新たな事業者を確保するのは難しくなっているが、竣工から50年以上が経過し老朽化する中野サンプラザをどうするのかという問題も残る。跡地に開発される施設は2029年の開業予定だったが、これから新たに事業者を募り開発計画を練り直すとなれば、開業がいつ頃になるのか。また、もし事業者を確保できない場合、何か現実的な対策案というのはあるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。

中野区は21年、中野区役所および中野サンプラザを含むJR中野駅新北口駅前エリアの拠点施設を整備する「NAKANOサンプラザシティ計画」を発表。収容人員最大7000人の大ホールやホテルを含む棟と、オフィスやマンション、商業施設を含む地上61階、高さ約260メートルの高層ビルで構成される施設が建設される予定だった。中野区は当初、この再開発の事業費を1810億円と見込んでいたが、野村不動産は複数回にわたり見積もりの増額を提示。工事を請け負う清水建設から工事費の大幅な増額を提示されたためだった。

野村不動産の判断はやむを得ない

不動産事業のコンサルティングを手掛けるオラガ総研代表取締役の牧野知弘氏はいう。

「これまでは建設会社はいったん事業主との間で工事の請負契約を締結すると、その後の工事費用の値上がり分は自腹で吸収してなんとかするというのが一般的でしたが、近年の建設費の上昇幅は極めて大きく、それが難しくなっています。本件について詳細はわからないため、あくまで推察ですが、おそらく清水建設は請負契約締結前に複数回にわたり見積もりを上方修正して出し直し、事業主側とのやりとりを重ねるなかで、今後も建築費が著しく上昇するリスクを踏まえて、請負契約は締結できないと判断したのかもしれません。

ちなみに麻布台ヒルズのB棟の建設では、請負契約を締結した建設会社が追加工事の発生による工期の遅延で追加費用が発生し、その費用を発注者から支払ってもらうことができずに、さらに違約金も発生した影響で多額の損失を計上したと伝えられています。業界では『請け負け』と呼ばれる現象です。

また、発注者とディベロッパーの間で、なんらかの理由で法的拘束力のない基本協定が解除にいたるというケースは、『よくあること』ではないものの『しばしば起こること』ではあります」

野村不動産の責任を問う声もある。

「ディベロッパーが開発事業全体をコントロールできないほど建設費の急騰が続いていることが背景にあります。責任というよりも、やむを得ないとしか言いようがありません」(牧野氏)

中野サンプラザの継続利用も選択肢の一つ

中野区は新たに事業者を選定し、再開発計画を策定し直すこととなるが、仮にこのまま事業者を確保できず再開発の計画も決まらなければ、どうなってしまう可能性が考えられるのか。中野サンプラザの老朽化は進み管理費も発生してくることになるが、現実的な解として、何か対応策というのは、あるものなのか。

「野村不動産は事業費の高騰を受けて中野区に対して、オフィス部分を減らして、より採算が見込みやすい分譲住宅部分を増やすためにタワー棟を1棟から2棟に増やす案を提案し、却下されましたが、中野区のオフィス賃料相場と建設費の高騰を踏まえれば、多くの部分をオフィスにして賃料収入によって事業の採算を合わせるということは不可能といえます。

よって、新たに別の事業者を募る場合、一部にホールなど公共的なスペースを設けるにしても、大部分がマンションとなるような施設にならなければ、引き受ける事業者は出てこない可能性が高いです。ですが、この土地は区有地であることから、公共の土地に民間事業者が運営する高層マンションを建設するということには、区の住民や区議会からも強い反対が出ると予想され、なかなか難しいと考えられます。

現実解の一つとして考えられるのは、中野サンプラザは2023年に閉館となっていますが、利用を再開するという案です。継続利用が可能かという検証や一部の修繕などは必要かもしれませんが、利用しながら建設費の上昇が落ちついて通常の相場に下がるまで待つというのも選択肢としてはあろうかと思います。中野サンプラザは現在も毎月、管理費が発生しており、解体するにも多額の費用がかかるため、検討の余地はあるのではないでしょうか。これには前例があり、五反田のTOCビルがいったんは建て替えが決まりテナントもすべて退去した後、建設費の高騰を受けて再びテナントを募集して営業を再開しています」(牧野氏)

(文=Business Journal編集部)