プロ野球選手の年俸から考える“年功序列”賃金 日本企業の本質は“年序列”

“巨大なショー”と化したプロ野球

昨年2019年8月21日、ナゴヤドームの内野席で、中日‐巨人戦を観戦した。筆者の記憶を辿ってみると、初めてプロ野球を見たのは小学生だった1970年初旬の藤井寺球場(たぶん近鉄‐南海戦)。2回目が大学生に入った1980年代初旬の神宮球場(ヤクルト‐巨人戦)。3回目が日立製作所に入社して職場の仲間と見に行った後楽園球場の巨人戦(対戦チームは忘れた)。したがって、今回は4回目のプロ野球観戦であり、ドーム型球場初体験となった。

約25年ぶりにみるプロ野球は様変わりしていた。外野席後方に巨大なスクリーンが3つほどあり、スコアボードのほかに、顔写真付きの選手の紹介などがデカデカと映し出されていた。そして、打席に入る選手ごとに決まったテーマソングがあり、外野席を中心として球場全体で応援歌を奏でていた。

プロ野球は、一つの“巨大なショー”と化していると感じた。そして、かつては閑古鳥が鳴いていたパシフィック・リーグでも、観客動員数を向上させている理由が理解できた気がした。

スターティングメンバー9人の年俸は二けたも違う

最近の選手をほとんど知らないため、観戦にあたっては『2019 プロ野球選手 Guide Book』(中日新聞社)を購入した。たった200円のこの小冊子には、プロ野球12球団すべての選手について、詳細なプロフィールが記載されていた。特筆すべきことは、選手の年俸が漏れなく書かれていたことだ。中日のスターティングメンバーを、年齢と年俸とともに、図1に示す。最高年俸は、1塁手のビシエド(30歳)の3億円である。その隣の2塁手の阿部寿樹(30歳)の年俸は同じ年齢なのに950万円しかない。

一方、巨人のスターティングメンバーを見ると、最高年俸はピッチャーの菅野智之(30歳)の6.5億円で、それにショートの坂本勇人(31歳)の5億円、レフトのゲレーロ(33歳)の4億円が続いている。ところが、坂本と二遊間を守る二塁手の増田陸(19歳)の年俸はわずか600万円である。

要するに、中日も巨人も、年俸が二桁も違う9人の選手が同じグラウンドで守備についているのである。そこでは、「年齢が高ければ必ず年俸が高い」ということもない。最年長は巨人の一塁手の阿部慎之助(40歳)であるが、ゲレーロ(33歳)の4億円、坂本(31歳)の5億円、菅野(30歳)の6.5億円、丸佳浩(30歳)の2.1億円よりも低く、1.6億円にとどまっている。年齢がいくら上がろうとも、活躍できなければ、無情にも年俸は下がっていくからである。

このようなプロ野球選手の2019年の年俸は、2017年の年俸を基準として、2018年にどれだけ活躍したかによって大幅にアップ(またはダウン)することにより決められるのだろう。つまり、真の意味での“年功序列”のルールが適用されているといえる。

ガイドブックの年俸を見ながら観戦した

各選手の年俸を頭に入れながら試合を見ると、こんなふうになる。先攻の巨人が1回表と3回表に1点ずつ入れて2-0となった3回裏の中日の攻撃で、1アウトから1番の大島(1800万円)がヒットで出塁した後に盗塁し、1死2塁となった。次の2番の京田(4500万円)が連続ヒットで1死1塁3塁とチャンスが広がる。3番の福田(4700万円)の内野ゴロの間に3塁の大島がホームに帰って1点取り、なお2死2塁と同点のチャンスが続く。

ここで、中日最高年俸のビシエド(3億円)は、あえなく三振で3アウトとなりチェンジ。この結果に、「3億円ももらっているくせに三振かよ、ケッ!」と言いたくなった。

一方、巨人では、8月21日時点で打率.307、ホームラン32本の坂本(5億円)が、5打席の中で出塁したのは四球の1回のみ。あとは2三振を含む4打席凡退。「5億円ももらってヒット1本も打てないのかよ!」と毒づくことになる。

また、中日先発投手の小笠原(2100万円)は、6回1死から阿部(1.6億円)とゲレーロ(4億円)に連続ホームランを打たれて降板したが、「8~20倍の年俸の打者に打たれたんだから仕方ない」と思ったり、小笠原をリリーフした祖父江(32歳、2900万円)が後続を打ち取ったけれど7回につかまって1点取られ、それを救援した3人目の又吉(29歳、6600万円)がそれ以降の失点を防いだことも、「祖父江は小笠原より800万円多く、又吉は小笠原の3倍以上ももらっているんだから当然だ」などと思ったりした。

さらに細かくガイドブックを見ると、数億円の選手、数千万円の選手以外にも、1000万円以下の選手がかなりいる。先発では、巨人の二塁手の増田(600万円)や中日の二塁手の阿部(950万円)などだ。ほかにも多数、低年俸の選手がいる。

そのうちの一人、中日の石垣雅海(21歳、540万円)が、5-1で負けている7回1アウトの場面で代打に出てきた。思わず、「ここで打ったら来年は1000万円だ、打てー!」と応援すると、見事に2塁打。「おおー、540万円の石垣が6.5億円の菅野から2塁打を打ったー!」と叫んでいた。

日本企業の月額給料の実態

高校野球、大学野球、社会人野球などで活躍した、ほんの一握りの選手がドラフト会議で選ばれてプロ野球の世界に入る。そこでレギュラーの座をつかんで数億円の年俸をもらうスター選手は、さらに少なくなる。ガイドブックをみると、1000万円以下の選手がゴロゴロいる。また、たとえ数億円プレーヤーになったとしても、歳を取ったり怪我をしたりして活躍できなくなれば、情け容赦なく年俸は減らされ、場合によっては戦力外通告を受ける。完全に実力の世界であり、その年俸を保証するのは、結果を残し続けること以外に方法がない。これこそ本当の“年功序列”であると筆者は思う。

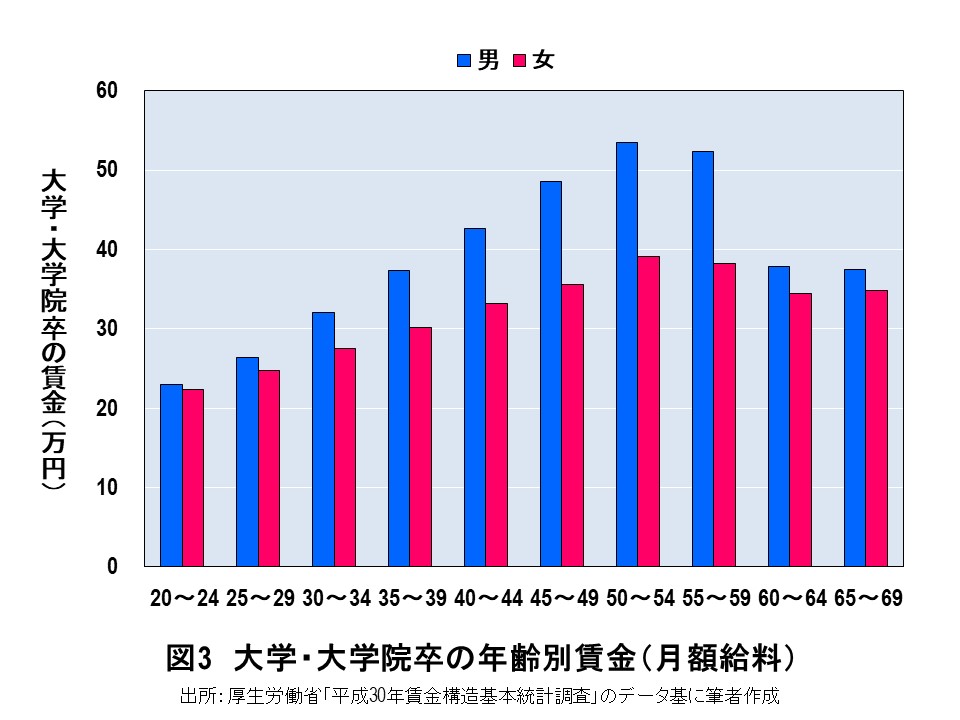

一方、日本企業は本当に“年功序列”なのか? 図3に、厚生労働省の「平成30年賃金構造基本統計調査」のデータを基にした、大学・大学院卒の年齢別賃金(月額給料)を示す。

厚労省は上記調査結果で、賃金の男女間の格差(男の方が女より高い)、学歴による格差(大学・大学院卒>高専卒>高卒>中卒)、企業規模による格差(大企業>中企業>小企業)、産業別の格差(金融業が高く、宿泊・飲食などサービス業が低い)、正規と非正規の格差(正規が高く非正規は低い)等を問題視しているが、本稿ではこれらには触れない。というのは、上記のすべてにおいて(格差はあろうとも)、年齢とともに賃金が上昇し、50~54歳でピークアウトする結果は共通だからだ。

日本企業は“年序列”である

改めて図3を見てみよう。20~24歳の男性で23万円だった給料は、年齢とともに直線的に増加していき、50~54歳の53.5万円でピークアウトする。その後、55~59歳にやや減少して52.3万円となり、60~64歳に37.8万円と大幅に減少する。これが、大学・大学院卒の男性社員の日本企業における典型的な年齢別の給料の推移である。

これを見て、本当に“年功序列”といえるか? 筆者には“年序列”にしか見えない。日本企業では“功”の有無にかかわらず、年齢とともに50~54歳までは給料が上がっていくのである。

筆者は、大学院の修士を卒業して1987年に24歳で日立製作所に入社した。その後、16年間、中央研究所、半導体事業部、デバイス開発センター、エルピーダ(出向)、セリート(出向)と部署を転々としながら半導体の技術開発に従事した。記憶によれば、入社から5~6年後の30歳に研究員(主任や係長クラス)となり、12年後の36歳に主任技師(課長クラス)に昇進した。日立中央研究所の同期入社が60人ほどいたが、ほぼ全員が同じ時期に研究員になり、主任研究員や主任技師に昇進したと記憶している。

特別な“功”があって5年で2階級特進して課長クラスになったとか、何か失敗をしでかして課長クラスから降格したなどというケースを聞いたことがない。要するに、“功”があろうがなかろうが、普通に出勤して普通に勤務さえしていれば、昇進や昇給にほとんど差はつかなかったというわけだ。

逆に、「何であの人が課長?」とか、「なんであんなのが部長?」という例も多々見たように思う。これなどは、“年序列”を示す格好の事例であろう。恐らく、日立以外の企業でも似たような状況なのではないか?

“年序列”の弊害

東京商工リサーチの調査によると、上場企業が2019年に募集(または社員が応募)した早期・希望退職者は35社の計約1万1000人だったという(1月13日付日本経済新聞より)。この企業数も人数も2018年(12社、4126人)の約3倍にのぼり、電機メーカーが苦境に陥っていた2013年(54社、1万782人)を6年ぶりに上回る模様だ。

しかも、上記35社のうち、20社(約9100人)は最終損益が黒字であるにもかかわらず、リストラ(という名目の首切り)を行うという。このような「黒字リストラ」を断行する理由として、前出日経記事には以下のような説明が記載されている。

<年功序列型の賃金体系を持つ大手企業では、中高年の給与負担が重い。厚生労働省によると、大企業では50~54歳(男性)の平均月給が51万円で最も高く、45~49歳も46万円だった。昭和女子大学の八代尚宏特命教授は「人手不足に対応するには中高年に手厚い賃金原資を若手に再配分する必要がある」と指摘する>(原文ママ)

筆者の意見は違う。日本企業は長期間に渡って“年序列”型の賃金制度を維持してきた。“功”の有無にかかわらず、“年”だけで昇進・昇給を行ってきた。その結果、本当に能力がある者も、可もなく不可もないその他大勢も、まったくの役立たずも、ほぼ同列に扱うことになってしまった。その“年序列”の弊害が噴出し、「黒字リストラ」なる珍妙な経営を行う羽目に陥ったのではないか?

真の“年功序列”を行え

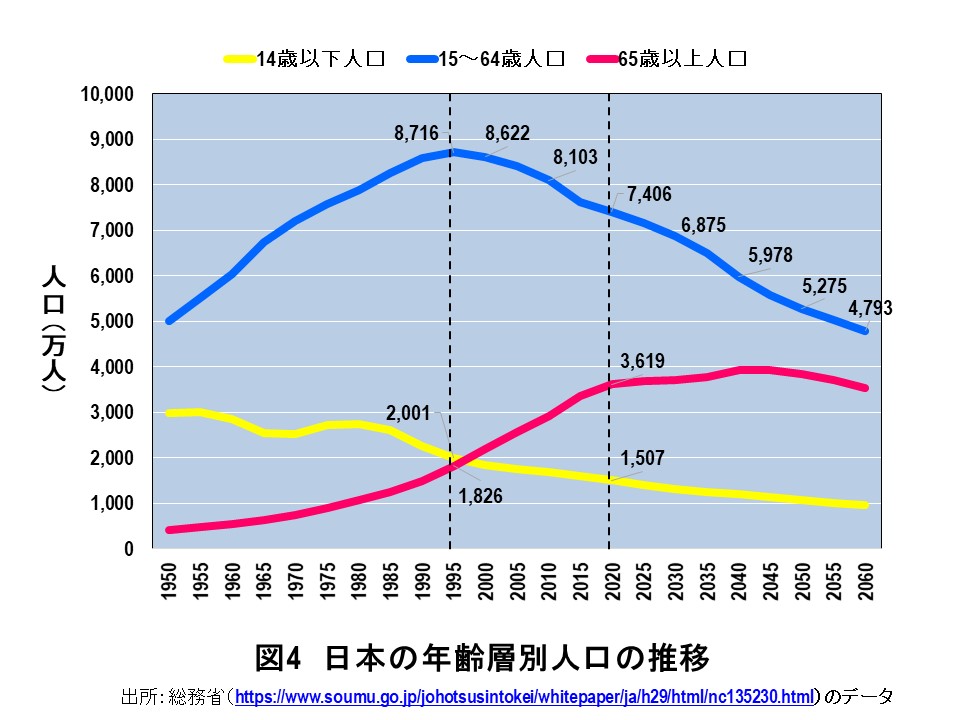

日本では、少子高齢化の進行に拍車がかかっている。その影響で、15~64歳の生産年齢人口は、急激に減少している(図4)。生産年齢人口は、1995年の8716万人でピークアウトした。その後、2000年に94万人減って8622万人になり、2010年にさらに519万人減少して8103万人になり、2020年には697万人減って7406万人と、坂道を転がり落ちるように減少してきた。

このままいくと、2030年には2020年より531万人少ない6875万人となり、2040年にはさらに897万人減って5978万人に、2050に年にはさらに703万人減の5275万人になる。現在、日本中から「労働力が確保できない」という悲痛な声が聞こえてくる。ところが、その一方で、日本の大企業が「黒字リストラ」という珍妙な人員削減を行っている。

もっと言えば、多くの大企業が55歳前後になったというだけで、役職定年という制度を適用し、部課長の職位を取り上げ、年俸を2~3割減らしている。そして、60歳になると本当に定年となり、その後、希望があれば1年ごとの契約で65歳まで働くことができるが、その給料は図3で示した通り、30%も削減される。これらはすべて、旧態依然とした“年序列”を行っているにすぎない。

ある仕事を遂行するのに、年齢も、性別も、学歴も、正規か非正規化も、一切関係ない。その能力がある者に仕事を任せ、その“功”に見合う報酬を支払えばいい。要するに、真の意味での“年功序列”を行えばいいのである。

「それは難しい」などという社長は、図1や図2に示したプロ野球の選手の年俸を見ていただきたい。5~6億円のスタープレーヤーもいれば、500~600万円の選手もいる。二桁も年俸が異なる選手たちが同じグラウンドで野球をやっているじゃないか。会社という場で、同じことができないはずがないだろう。

(文=湯之上隆/微細加工研究所所長)