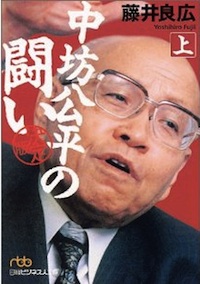

住専問題でつまずいた平成の鬼平 市民派弁護士・中坊公平の死とその素顔

(『中坊公平の闘い 決定版<上>』藤井良広著/日本経済新聞社)

(『中坊公平の闘い 決定版<上>』藤井良広著/日本経済新聞社)中坊公平氏は伝説に彩られた弁護士だった。1929年、京都に生まれた。実家は老舗旅館「聖護院御殿荘(しょうごいん・ごてんそう)」。京都大学法学部を卒業し、57年、大阪弁護士会に登録。乳児130人が亡くなり、約1万3000人に健康被害が出た森永ヒ素ミルク中毒事件(75年)の民事訴訟で被害者弁護団長を務めた。

中坊氏は、最初は弁護団長になることをためらっていたが、父親から「赤ちゃんに一体何の罪があるんだ! そんな情けない息子に育てた覚えはない」と一喝されて目覚めたという。このエピソードはよく知られている。

「戦後最大の詐欺商法」と呼ばれ、高齢者らから約2000億円を集めて倒産した豊田商事事件(85年)では同社の破産管財人となり、前代未聞の回収作戦を敢行した。店舗の家賃や敷金、さらに高額の給料(支店長クラスで基本給90~140万円+役職手当90万円。これに支店の売り上げの0.5%が加算される)を貰っていた豊田商事の従業員が納めた税金まで回収し、その総額は100億円を超えた。回収に対する妨害行為も激しく、暴力団が中坊チームの回収した資金の奪取を試みたり、建物の占有を実行したこともあった。

NHKの人気番組『プロジェクトX——挑戦者たち』で「悪から金を取り戻せーー豊田商事事件・中坊公平チームの闘い」として、当時の活躍ぶりが取り上げられ、彼の名前は全国区になった。90~92年に日本弁護士連合会会長を務めた。

「平成の鬼平」と異名をとるのは96年10月、住宅金融債権管理機構(現・整理回収機構)の社長に就いてからだ。住宅金融専門会社、いわゆる住専7社の不良債権を回収する、ハードな仕事である。

住専の不良債権問題について触れておこう。

住専は1970年代に、大蔵省(現・財務省)が音頭を取り、個人向けの住宅ローンを専門に扱うノンバンクとしてスタートした国策会社である。住宅ローンは住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)と住専の専売特許となった。

しかし、住専の母体行である都市銀行が住宅ローン市場に相次いで参入。住専は弾き飛ばされてしまった。金利の安さを売り物にする大手銀行の住宅ローンに対して、銀行から調達した資金を貸し付ける(つまり、銀行の金利プラス住専の利ザヤが必要になる)住専が金利面で太刀打ちできるわけがなかった。

個人向け住宅ローン市場を母体行の銀行に奪われた住専は事業金融に転進していく。母体行の誘導によって転進したのだ。この方針転換が住専の惨状を招く原因となる。

「住宅を供給する不動産会社に資金を貸し付ける仕事は、住宅ローン会社の責務だ」という建前で新規事業に乗り出したが、住専の貸出先は住宅会社にとどまらなかった。貸しビルやゴルフ場、リゾート開発、さらには地上げや土地転がしの資金まで、土地と名がつけば、どんな会社にでも、誰にでも貸した。それまで地上げ屋と呼んでバカにしていた手合いを、都市開発業者と呼び換えるように住専の担当者に指示したのは、母体行の幹部行員だった。大手行のダミーとなって、危ない融資先に貸し込んでいったのである。

住専を経由してダーティーマネーを貸し付け、荒稼ぎした銀行が住専から逃げ去るのは早かった。日本銀行はバブルを潰すために、不動産事業者向けの銀行の貸出枠を絞った。日銀に貸出枠を削られた銀行は、それまで住専に貸し付けていた資金を一斉に引き上げた。ここに姿をあらわしたのが、農協マネーを運用している農林系金融機関。銀行が引き上げた分を肩代りするかたちで、農林系が住専に入り込んだ。

その後、バブルが崩壊。住専は不良債権の山を築いた。大蔵省(当時)が公表した資料によると、95年6月末時点の住専7社の不良債権総額は9兆5626億円、実に総資産の76%に達した。住専に5兆5000億円を貸し込んでいた農林系金融機関が、もし回収できなくなれば、農協の組合員である農家・農民が被害を受けることになる。そこで、農民の救済を名目に税金を投入する「住専処理法」が国会で成立。農林系は全額、耳をそろえて返してもらった。

住専処理法の成立に伴い、住専7社の債権債務の処理を進める住専処理機構は96年10月に住宅金融債権管理機構と改称した。社長に就任したのが中坊氏だ。「国民にこれ以上負担をかけたくない」と語った中坊氏は、住専の債権の回収に心血を注ぐ。住専の大口融資先から貸付金を回収する辣腕ぶりが世論の支持を得て「平成の鬼平」と呼ばれるようになった。鬼平は、池波正太郎氏の時代小説『鬼平犯科帳』に由来する。放火、押し込み強盗、賭博を取り締まる火付盗賊改方、長谷川平蔵を主人公とする話で、テレビ化されて人気番組になった。

「平成の鬼平」がつまずいたのは朝日住建からの回収の過程においてだった。住専から巨額の資金を引き出した朝日住建は、富士住建、末野興産とともに「ナニワの借金王」と呼ばれた新興の不動産会社だった。

舞台となったのは大阪府堺市の泉北ニュータウンにある泉北ホテル。朝日住建の資金繰りが悪化して工事は中断。鉄骨が途中まで組みあがったまま放置された姿は、住専の不良債権問題の象徴として、何度もテレビに映しだされた。

中坊氏は02年10月、泉北ホテルのかつての所有者だった朝日住建の元監査役の増田修造氏から東京地検特捜部に詐欺罪で告発された。事件は朝日住建が三井建設(現・三井住友建設)に売却した土地に絡んだものだった。債権を引き継いだ住管機構が抵当権を有していた土地と、隣接する明治生命保険(現・明治安田生命保険)と横浜銀行が担保権を設定していた別の土地を一括して43億円で売却することで朝日住建と三井建設は合意しており、住管機構は、そのことを熟知していた。

にもかかわらず、住管機構は明治生命と横浜銀行に「約32億円で売却すると」と虚偽の説明をし、明治生命と横浜銀行に、それぞれ9億円を肩代り弁済するだけで抵当権を抹消させた。実際の土地の売却額は33億円となったが住管機構は明治生命と横浜銀行に支払った18億円との差額である15億円を黙って回収した。

住管機構が抵当権を有していた土地は、明治生命と横浜銀行が権利を持っていた土地の10分の1程度の面積しかなく、しかも傾斜地だった。それにもかかわらず住管機構は明治生命、横浜銀行よりも大きい金額を回収した。

住管機構は虚偽の事実を告知して他の債権者を騙して、本来ならできなかったはずの多額債権を回収して利益を上げたのだから詐欺罪に当たるとして、告発されたのである。

中坊氏は住専処理の最終コーナーで逆襲を受けたわけだ。

03年10月、中坊氏は「最終決裁者としてけじめをつけたい」として弁護士の廃業を表明。東京地検特捜部は「詐欺にあたる行為はあった」としたが、不起訴処分とした。弁護士廃業と不起訴処分を天秤にかけた“政治決着”だったといわれている。07年に大阪弁護士会に弁護士の再登録を申請したが、法曹界から再登録に慎重な声が出たことから申請を取り下げた。

平成の鬼平は、住専問題で挫折し、弁護士バッジを永遠に外したのである。

(文=編集部)