飲食店の“接客ロボット”が急速に普及か…「客の手間が増える」という課題も

飲食店における「接客ロボット」というと、集客のための「客寄せパンダ」のような扱いのものか、人手不足を解消する目的のものが多かった。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、そのあり方が変わってきているという。

Pepperがおすすめメニューを提案も

慢性的な人手不足に悩まされている飲食業界。省力化のために調理場に機械を導入するケースは多かったが、最近は接客を行うロボットが増えてきているという。

「たとえば、大門の『鶏ポタラーメン THANK』には、食券販売機の横に『Sota』というコミュニケーションロボットがいます。Sotaは、お客様に専用アプリのダウンロードと顔写真の登録をしてもらうことで、一人ひとりの顔と購入履歴、来店回数を記憶します。そして、来店回数に応じたトッピングをプレゼントするといった、おもてなしサービスを行っています」

そう話すのは、株式会社飲食店繁盛会の飲食コンサルタント・小島軌章氏だ。コミュニケーションロボットを導入することで常連客への細やかな対応を可能にし、耳目を集めて集客につなげる意図もあるという。

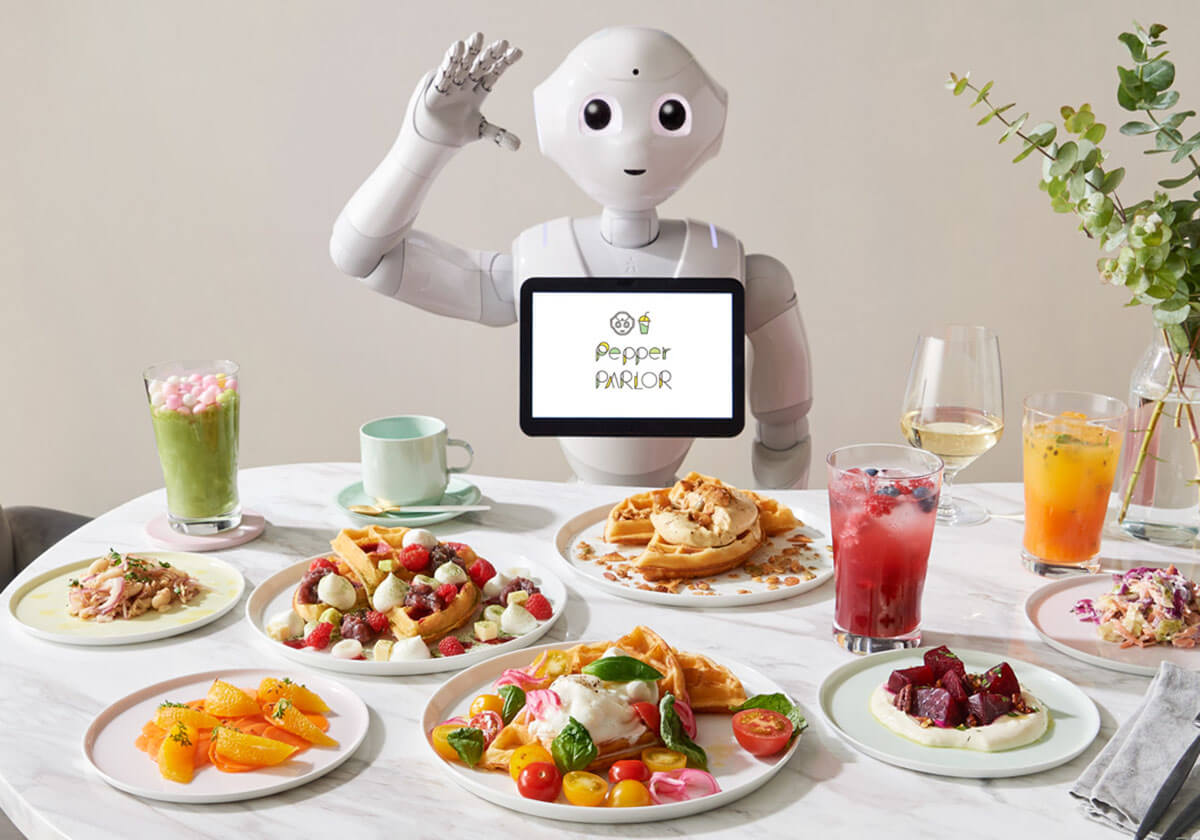

東急プラザ渋谷の「Pepper PARLOR」も、人型ロボットの「Pepper」が客の表情から年齢や性別を判別し、おすすめメニューを提案してくれる。注文はタブレットで行うが、操作の手順はPepperが教えてくれるのだ。

「今年1月、池袋の『養老乃瀧』内に期間限定でオープンしていた『ゼロ軒めロボ酒場』も、ロボットが接客とドリンクの作成から提供までを行い、高い関心を集めていましたね」(同)

ゼロ軒めロボ酒場では、QRコードが記載された食券を購入し、そのコードをロボットに読み込ませることでドリンクをつくってくれるという仕組みだった。QRコードでロボットにオーダーし、商品を作成・提供してもらうというのは、HISが手がける渋谷の「変なカフェ」も同様だ。

「ほかにも、定額制居酒屋の『定楽屋』では、『PEANUT』というフロアロボットを導入しています。PEANUTは商品の配膳とバッシングを行ってくれるので、店員とお客様の濃厚接触を防ぐ手段としても注目を集めています」(同)

「客の手間が増える」という課題

飲食業界での導入が進んでいる接客ロボットだが、その数はまだ少ない。小島氏は、導入したくてもできない店舗が多いと話す。

「接客ロボット導入の最大のネックは、ロボットの作業空間の確保が難しいという点です。たとえば、先ほど紹介したPEANUTに代表されるフロアロボットは、フロア内にロボットが走行できるだけのスペースを要します。さらに、ロボットの走行スピードが遅いことも考えると、ピーク時には人力での配膳やバッシングを同時に行わなければ回転率が落ちてしまう。そのとき、人とロボットの動線がバッティングしないような工夫がされていないと、効率が悪くなってしまうのです」(同)

店内スペース、ロボット本体の購入費用やメンテナンス代などを考えると、コスト面でも導入のハードルは高い。しかし、コスト以上に問題なのが、客の手間が増えてしまうという点だ。

「接客ロボットがオーダーを受けてくれたりバッシングを行ったりしてくれれば、確かに店員の手間は減ります。しかし、お客様側の手間は増えてしまうのです。注文であれば、これまでは店員に口頭で伝えるだけで済んでいたのが、タブレットでメニューを探し、数量などを入力して……という手間がかかります。バッシングも、お客様が自らロボットに皿を乗せる手間がかかるのです。慣れてくれば気にならないかもしれませんが、『面倒だな』という気持ちを持たれてしまうこともあるでしょう」(同)

店員とロボットが共生するためにはそれぞれの動線が、客とロボットが共生するためには客側の理解が必要だが、そのどちらも、まだまだ追いついていないのが現状なのだ。

コロナ禍で飲食店の“ロボット化”が加速か

しかし、小島氏は「新型コロナの感染拡大を転機に、ロボットの導入は増えていくと思います」と語る。

「まずは、ネックだった導入費用について。そもそもの価格がだいぶ手頃になってきているということもありますが、新型コロナの感染拡大を受けて、さまざまな補助金や助成金が拡充しました。中には、AIやロボットシステムの導入に対する助成金を用意している自治体もあります。これまでは人手不足解消に一役買っていた接客ロボットが、今後はコロナ対策として力を発揮していくわけです」(同)

接客業務をロボットが担えば、店員と客の濃厚接触は避けられる。感染拡大を防止しながら経済を活性化させるために、助成金が拡充されているのだ。

「お客様にとって手間となっていた部分も、『新型コロナ感染拡大防止のため、濃厚接触を避けてロボットが接客を行います』とすれば、理解が得られやすい。今は、接客ロボットをお客様に受け入れてもらう絶好のチャンスなのです」(同)

また、小島氏は「厨房にもロボットの導入を進めれば、より安全性が高まるのでは」と言う。

「店員とお客様、お客様同士のソーシャルディスタンスを保つことは徹底していても、忘れがちなのが店員同士のソーシャルディスタンスの確保です。厨房にもロボットが入ることで、省力化に加え、店員同士が距離を保ったまま調理が行えます。店が行う感染防止対策の安全性が高ければ高いほど、お客様にとっても安心ですよね」(同)

もちろん、現在営業している飲食店は厨房にも客席にも細心の注意を払っているだろう。さらに、ロボットがいることで、濃厚接触の機会が減ったりソーシャルディスタンスの確保がしやすかったりする店であることがわかれば、客はより安心して足を運ぶことができるわけだ。

コスト面や客からの理解といった課題が解消されたとしても、「動線の確保」というネックは残る。とはいえ、ロボット自体の開発も進んでいるので、今後は多機能業務がこなせるようになったり作業スピードが上がったりすれば、ロボットと人が完全に分業した上で共に働けるようになる可能性もあるだろう。

接客だけでなく、調理も清掃も何から何にまで“フルロボット化”された飲食店が登場する日も、そう遠くないかもしれない。

(文=ますだポム子/清談社)