日本の半導体産業の絶滅を防ぐためには小中学校での半導体教育の義務化が不可避

世界的な半導体技術者不足

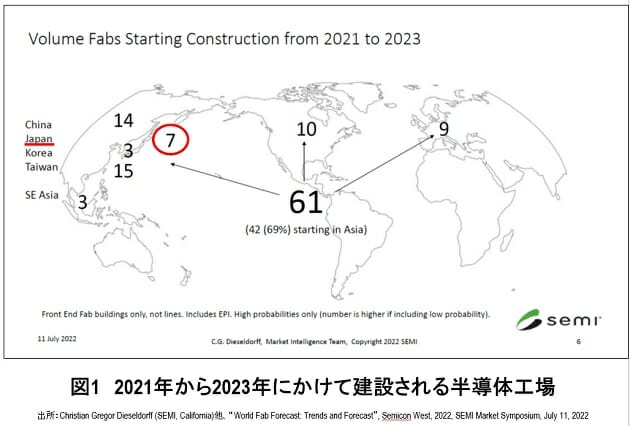

2021年に半導体不足が深刻化したことにより、世界中で半導体工場が建設されつつある。半導体の業界団体SEMIによれば、2021年から2023年の3年間で、世界中で61の半導体工場の建設が着工されるという。その内訳は、米国が10、欧州が9、中国が14、日本が7、韓国が3、台湾が最多の15、東南アジアが3工場となっている(図1)。

しかし問題は、世界的に半導体の技術者が不足していることにある。それは日本も例外ではない。例えば、日本政府が誘致して建設が着工された台湾積体電路製造(TSMC)熊本工場では、1700人の社員が必要とされており、その募集が始まっているが、思ったように技術者が集まらないと聞いている。

そもそも、日本には半導体技術者が何人いるのだろうか。また、かつて日本が半導体の世界シェア50%超を独占していた頃には何人の技術者がいたのだろうか。さらに、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、2022年5月18日に発表した提言書『国際競争力強化を実現するための半導体戦略』のなかで、JEITAのステアリングメンバー8社において、今後10年間で3.5万人の半導体人材を必要としていると言っているが、それはどのようにすれば実現できるのだろうか。

なお、上記の8社とは、東芝デバイス&ストレージ、マイクロンメモリジャパン、キオクシア、ソニーセミコンダクタソリューションズ、ヌヴォトンテクノロジージャパン、三菱電機、ルネサス エレクトロニクス、ロームである。

本稿では、まず経済産業省の工業統計調査データを使って、日本半導体メーカーの従事者数を明らかにする。次に、今後10年間で3.5万人の従事者を増やすのは相当大変であることを論じる。その上で、半導体従事者を簡単に増やす方法はなく、一見遠回りに見えても、大学だけでなく、小中高を含めた教育改革を行うしか手段がなく、そのためには提言しただけではダメで、すぐに具体的な行動を起こすべきであるという結論を述べる。

日本半導体メーカーの従事者数と日本半導体の世界シェア

経産省の工業統計調査データには、各種産業の従事者数が掲載されている。筆者は、この工業統計調査のデータを1970年まで遡り、日本半導体メーカーの従事者を調べてみた。

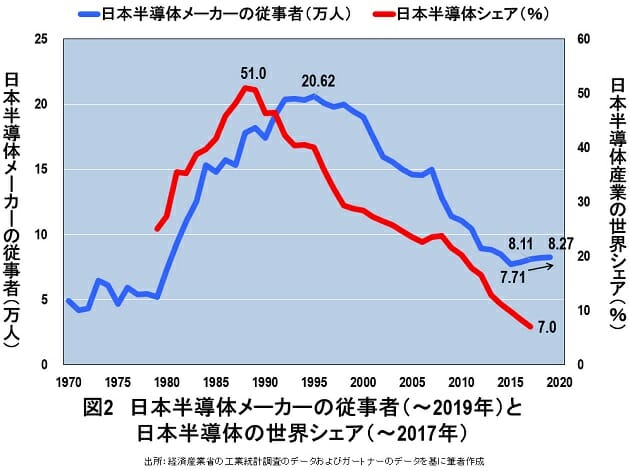

このデータでは、「半導体素子製造業」と「集積回路製造業」の2分類が半導体メーカーに該当する。そこで、この2分類の合計を半導体メーカーの従事者として、1970~2019年までの推移を調べた(なお、技術者は従事者の中に含まれるが、その正確な数までは分からない)。そして、半導体メーカーの従事者と日本半導体の世界シェアをグラフにしてみた(図2)。

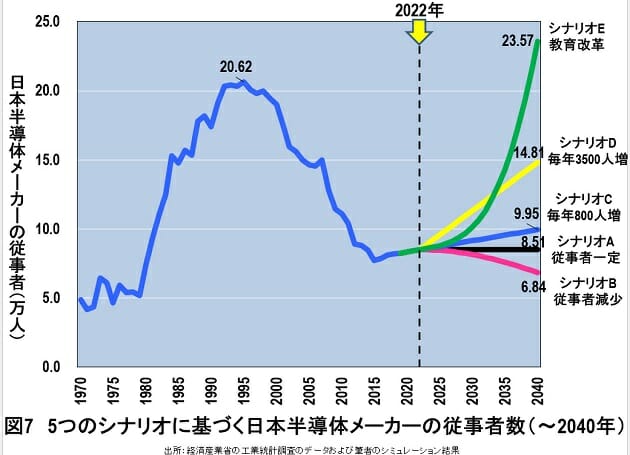

1970~1980年までは半導体メーカーの従事者は5万人前後だったが、日本半導体の世界シェアが増大するにつれて、従事者も増大していった。日本半導体の世界シェアは1988年の51%でピークアウトするが、従事者はその後も増大し、1992年には20万人を超えた。従事者20万人超の時代は1998年まで続いたが、その後、日本半導体の世界シェアの低下に歩調を合わせるように、従事者数も急激に減少していった。

そして、日本半導体の世界シェアが10%を切った2015年に従事者は7.71万人まで低下し、その後、従事者はやや増えて2019年に8.27万人となった。従事者が最も多かったのは1995年の20.62万人であるため、2019年の8.27万人はピーク時の約40%ということになる。

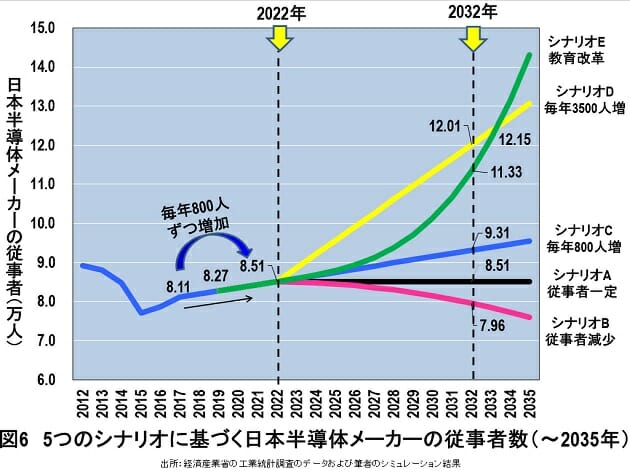

ただし、不幸中の幸いなのは、日本半導体メーカーの従事者がずっと下がり続けてはおらず、直近の2017~2019年の3年間では、毎年約800人ずつ増え続けていることである。統計データは2019年までしかないが、以下では、2019~2022年まで毎年800人ずつ増え続けていると仮定して、その後、従事者がどのように推移するかを考えてみたい。

日本半導体メーカーの従事者の推移のシナリオ

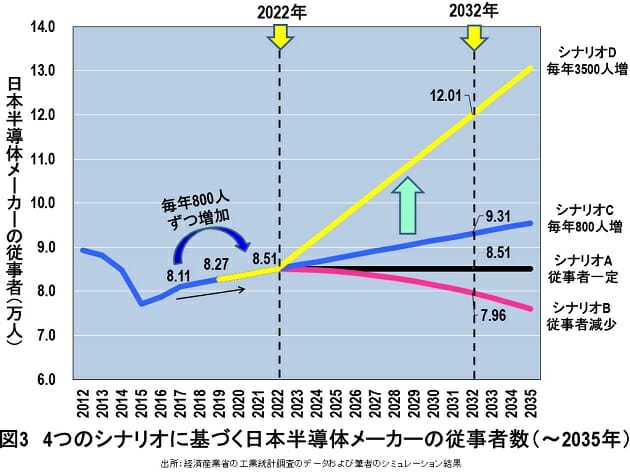

2017~2022年まで、従事者が800人ずつ増え続けているとすると、2022年の従事者は8.51万人になる。JEITAは、今後10年間で少なくとも3.5万人の従事者の増加が必要だとしているが、どのようなシナリオが考えられるだろうか。

・シナリオA

2022年以降、従事者数が一定で変わらない可能性が考えられる。その場合は、2032年も2022年と同数の8.51万人ということになる。

・シナリオB

半導体産業は2023年以降、不況に突入する。また少子高齢化により、高校生や大学生などの数が減るため、次第に従事者が減少する可能性も考えられる。どの程度減るのかは分からないが、2032年には8.51万人より減少している可能性は否定できない。その場合は、「10年で3.5万人増加」はまったく実現できない。

・シナリオC

2017~2019年までは毎年800人ずつ従事者が増えていた。2022年までも毎年800人ずつ増えると仮定した。そこで、2022年以降も、毎年800人ずつ増え続けるとした場合、10年後には8000人増えて従事者は9.31万人になる。しかし、JEITAが提言した「10年で3.5万人増加」に対しては、2.7万人足りない。

・シナリオD

JEITAの提言「10年で3.5万人増加」を実現する場合、2032年には8.51万人+3.5万人=約12万人になっていなければならない。2022年の8.51万人に対して、10年間で41%分の従事者を増やす必要がある。これは少し考えただけでも相当大変である。

10年で3.5万人増大ということは、1年間で平均3500人ずつ増やすことになる。2017~2022年まで800人ずつ増えると仮定したが、それを一気に4.4倍にするというのは無理ではないだろうか。図3のグラフを見ても、そのような都合の良い増やし方はあり得ないと思われる。

そして、シナリオCのように毎年800人ずつ増える保証もない。むしろ、シナリオAのように一定になるか、シナリオBのように減少する可能性もある。そのようななかで毎年3500人ずつ増やしていくというのは現実的ではない。

では、どうしたら「10年で3.5万人増加」が実現できるだろうか。

教育改革しか手段はない

一見遠回りに見えても、学校教育の改革によってしか「10年で3.5万人増加」を実現する手段はないと思う。JEITAの提言書においても、小・中学校の義務教育に半導体の工場見学をするなどのカリキュラムを取り入れ、高校・高等専門学校では理科の中に半導体の製造過程を体験できるようなカリキュラムを導入し、大学においても半導体の研究室への支援や優秀な研究者への奨学金制度の拡充などをするべき、というようなことが書かれている。

この意見に筆者も賛成である。小中高大学、すべてに半導体教育を取り入れ、充実させることが必要であると思う。特に、小・中学校の義務教育が最も重要である。というのは、高校の段階では、すでに、どの大学のどの学部に行くかということがだいたい決まってしまうからである。

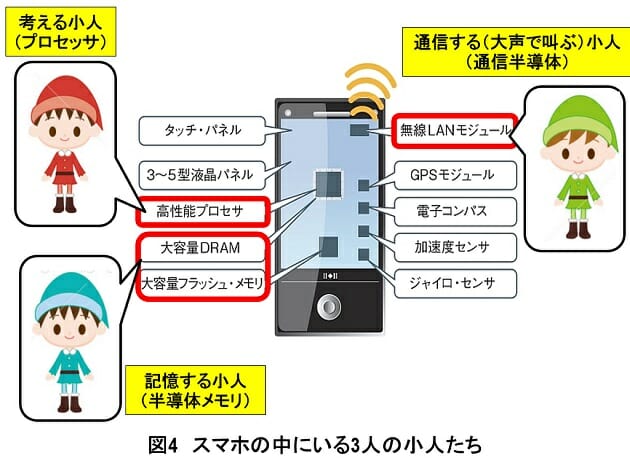

例えば、小中学生の野球少年が「将来はメジャーリーガーになって大谷翔平のように二刀流で活躍したい」と夢を見るのと同じように、「僕も私も、将来は半導体の技術者になりたい」と小中学生に思ってもらうような取り組みがなければならない。そのためには、例えば小学校の理科の教科書に、「スマートフォンには、考える小人(プロセッサ)、記憶する小人(メモリ)、人間には聞こえない声で通信する小人(通信半導体)が入っている」というような導入を行うのはどうだろうか(図4→湯之上隆、『半導体とは?簡単にまったく何も知らない人も、絶対にわかる解説をしてみよう』、ビジネスジャーナル、2018年4月24日、https://biz-journal.jp/2018/04/post_23116_3.html)。

また、電気を切っても記憶が消えないメモリ(NANDフラッシュ)を発明したのは、東芝(当時)の舛岡富士夫さんという日本人であるという伝記を紹介するのもいいだろう(湯之上隆、『日本では忘れ去られた東芝のフラッシュメモリ発明者 NHKドキュメンタリー番組が紹介した舛岡富士雄氏の功績』、JBpress、2017年11月29日、https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51713)。

とにかく、目には見えないけれど、小中高大学生の皆さんの周りには、スマホ、PC、各種電機製品、クルマなどに多数の半導体が搭載されていること、その半導体なしには文化的な生活が成り立たないことなどを知ってもらい、興味を持たせる取り組みが必要不可欠であろう。

加えて8社の半導体メーカーをはじめとする産業界では、真に優秀な技術者には、今の数倍の年俸を出すことが求められる。日本の優秀な学生が半導体技術者になろうとしても、海外メーカーのほうが報酬が格段に高い現状では、日本半導体メーカーの従事者を増やすことはできない。

教育改革は時間がかかる

問題は、小中学生の義務教育、高校・高等専門学校の理科の教育、大学での半導体研究の奨励など、教育改革によって半導体技術者を増やすのは時間がかかるということである。しかし、いったん正のスパイラルに入れば半導体の技術者は指数関数的に増えていく可能性がある。

教育改革によって半導体従事者を増やす「シナリオE」について、シミュレーションを行ってみた(図5)。2021年から教育改革が始まったと仮定すると、高校・高等専門学校にその効果が表れるのは、どんなに早くてもその3年後の2024年である。また、大学生に効果が表れるのは4年後の2025年、大学院修士課程には6年後の2027年、博士課程には9年後の2030年になる。

その学校教育による半導体の技術者の増加の「シナリオE」をグラフにしてみた(図6)。毎年3500人増加するシナリオDに比べると、シナリオEでは従事者はなかなか増えない。しかしある時点から急速に従事者が増え始め、2034年にはシナリオDを抜き去る(かもしれない)。

まず行動を起こせ

最後に、すべてのシナリオについて、2040年までのグラフを書いてみた(図7)。筆者のシミュレーションによれば、教育改革によるシナリオEの場合、2040年に従事者が23.57万人となり、1995年のピーク(20.62万人)を超えることになる。

このようにうまく行くかどうかはやってみないと分からない。しかし、毎年3500人ずつ増えるシナリオDはあり得ないため、教育改革なしでは、せいぜい毎年800人ずつ増えるシナリオCで留まるのが関の山だろう。何もしなければ、まったく増えないシナリオAや減少してしまうシナリオBになる可能性もある。

したがって、真に「10年間で3.5万人増加」を実現させたいのなら、JEITAが提言書に書いた通り、小中高大学の教育改革を可及的速やかに、しかも大胆に行うべきである。そのためには、JEITAはもちろんのこと、メンバーカンパニー8社が小中高大学に半導体のカリキュラムを導入すべく、最大限の努力を行う必要がある。

筆者は2012年に、故郷の静岡県島田市の全小中学校に「放射線教育」を実施させることに成功した経験がある(湯之上隆、『広域ガレキ処理で混乱した島田市の小中学校で「放射線教育」が始まった』、2012年11月20日、朝日新聞WEBRONZA、https://yunogami.net/asahiwebronza/121120.html)。筆者が島田市の小中学校の教諭に対して「放射線とその影響」についての研修会を行い、理科の教諭を中心として「学習指導要領」を手作りで作成してもらい、実際に2012年10月31日、島田市六合中学校2年生30人に対して、初めての放射線の授業が行われた。

「半導体の学校教育が必要である」と提言しただけでは半導体技術者は増えない。まず、小中学校のカリキュラムに半導体を導入するために、具体的な取り組みを開始するべきだ。したがって、JEITAやメンバーカンパニー8社に対しては、「まず行動を起こせ」と言いたい。

(文=湯之上隆/微細加工研究所所長)

【お知らせ】

12月9日(金)にサイエンス&テクノロジー主催で、『半導体不況&台湾有事の行方とその対策の羅針盤』と題するセミナーを行います。詳細はこちらをご参照ください→https://www.science-t.com/seminar/A221209.html