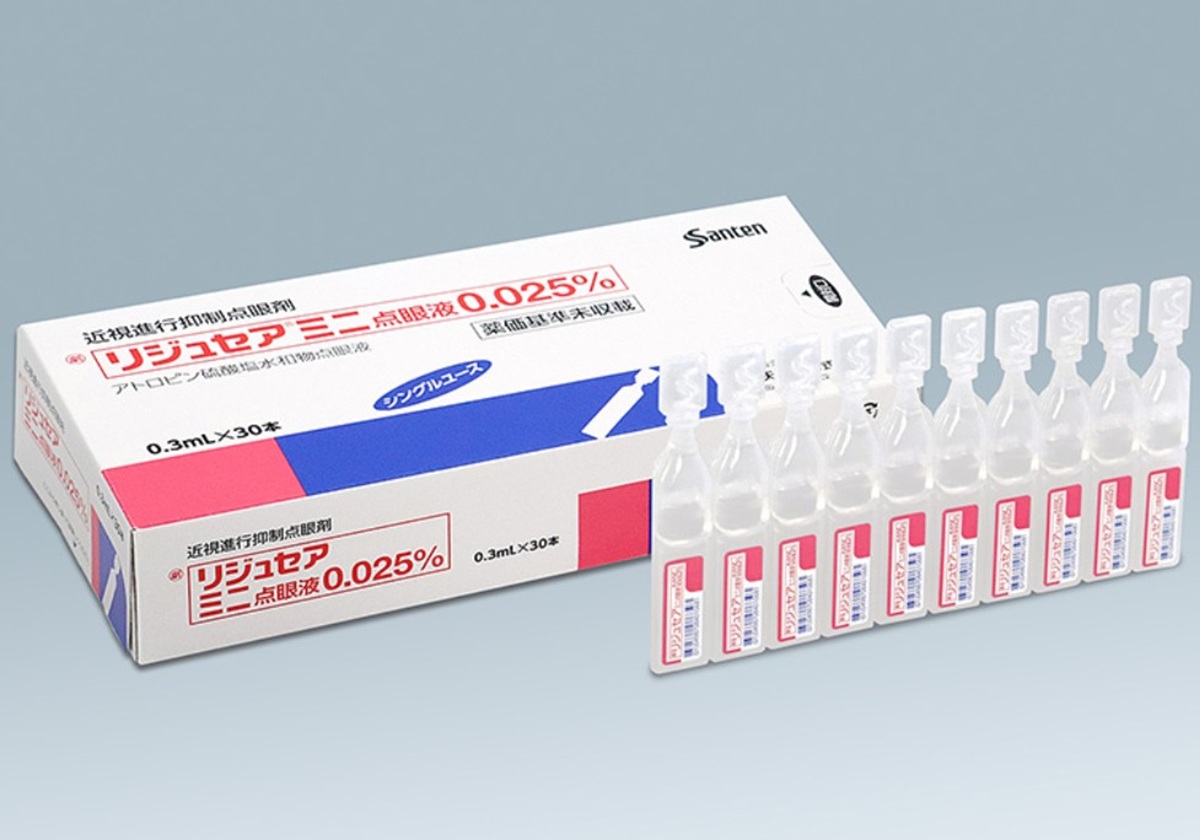

参天製薬、日本初「近視の抑制」点眼剤…開発に10年超、失明リスク低減へ

参天製薬が4月21日、日本初となる近視の進行抑制を目的とした点眼剤「リジュセア ミニ点眼液0.025%」を発売することが注目されている(薬価基準未収載医薬品として販売予定のため健康保険等の公的医療保険の給付対象外)。2050年までに世界人口の約50%が近視になると予測されており(米国立眼科研究所の発表より)、日本でも近視になる子どもの増加が問題視されている。近視になると失明の主な原因である緑内障を発症する可能性が高まる。医師で特定非営利活動法人・医療ガバナンス研究所理事長の上昌広氏は「点眼薬の開発は朗報だ。日常生活を制約することなく、近眼を予防できるからだ。リジュセア ミニ点眼液の使用について、公的な支援を考えてはどうだろう」という。

国内では大人、子どもともに近視になる人の増加が社会問題として認識されつつある。前出・上昌広氏はいう。

「近視では、眼球の前後の長さ(眼軸長)が延長する。軽症の場合、眼鏡やコンタクトレンズで視力を矯正すれば日常生活に支障は少ない。しかしならが、近視が進行し『強度近視』(度数-6.00D以上)になると、近視性牽引黄斑症、近視性脈絡膜新生血管、近視性視神経症などの様々な合併症を起こすことがある。

近視性牽引黄斑症とは、網膜が牽引され、少しずつ裂ける状態である。最終的には網膜が剥がれる網膜剥離や、網膜の中央に穴があく黄斑円孔などの重篤な病気に発展することもある。近視性脈絡膜新生血管とは、眼球が牽引されるにつれ、網膜と脈絡膜(網膜の外部の膜)の間に裂け目が生じ、その傷を癒すため、あらたに血管が形成されることをいう。このような血管は脆いため、出血しやすく、視力低下を招きやすい。最後の近視性視神経症とは、眼軸が前後に延長する結果、視神経も伸展され、傷害されることをいう。緑内障のように視野が欠損することがある。こうなると眼鏡やコンタクトレンズで視力は矯正できない。このような合併症を守るためにも、近視予防は重要だ。

すでに様々な対策が有効であることが分かっている。最も有効なのは屋外での活動を増やすことだ。2015年9月、中国と豪州の研究チームは、6歳児を対象に、毎日の授業に40分の野外活動を加えたところ、近視の頻度はコントロール群の39.5%から、介入群では30.4%に減少したと『米国医師会誌(JAMA)』に報告している。この事実は、2021年8月に香港の研究チームが『英国眼科学会誌』に発表した、コロナ流行が始まって8カ月間に6-8歳の小学生の19%が新たに近視を発症していたという事実とも符合する。コロナ禍で多くの子どもが自宅に閉じこもったためだろう。

目を守るには、屋外での活動時間を増やすべきだ。ただ、それは難しい。大人も子どもも、一日の多くの時間をパソコンやスマホの画面を見ながら過ごすからだ。このような行為が近視のリスクを高めることは多数の臨床研究で報告されている。例えば、2015年2月にスペインの研究チームが『予防医学』誌に報告した研究によれば、週に40時間以上パソコンを利用する人は、週10時間未満の人と比べて、近視の発症リスクが34%高かったという。近視を予防するためには、『20-20-20ルール』 が重要という専門家もいる。これは、20分ごとに20秒間、20フィート(約6m)以上遠くを見ることで、目の疲労が軽減される。これ以外には、読書やデスクワークの際に正しい姿勢を維持すること、ビタミンAやルテイン、オメガ3脂肪酸などの栄養素を摂取することも有用といわれている。

ただ、このような日常生活の行動変容は、多くの人にとって難しい。長続きしないのだ。薬で予防できるならありがたい。今回、参天製薬が開発した 『リジュセア ミニ点眼液』は、低濃度アトロピン製剤だ。複数の臨床試験によって有効性が確認されている。今回の承認にあたり、参天製薬が実施した国内第2/3相臨床試験でも、治療開始24カ月後の近眼の指標(他覚的等価球面度数)は、プラセボ群では1.64低下していたのに対し、0.01%製剤群では1.30、0.025%製剤では1.01しか低下していなかった。この差は統計的に有意で、『リジュセア ミニ点眼液』によって近視の進行が抑制されたことを意味する。

点眼薬の開発は朗報だ。日常生活を制約することなく、近視を予防できるからだ。ただ、問題もある。それは、『リジュセア ミニ点眼液』は健康保険に収載されないからだ。使用を希望する人は自費で使うことになる。4月21日に販売開始予定だが、薬剤費は1カ月で約4000円という。近視予防の主たる対象は子どもだ。子ども対策は我が国の最優先課題だ。『リジュセア ミニ点眼液』の使用について、公的な支援を考えてはどうだろう」

開発の経緯

参天製薬がシンガポールの国立研究機関と共同研究を本格的に開始したのが2014年のこと。実に10年以上の開発・治験などを経て発売にいたった。本剤を開発した理由・背景は何か。近年近視の患者数は世界的に増加しており、日本においても文部科学省が実施した学校保健統計調査で、裸眼視力1.0未満の患者割合は年々増加している。近視はQOLが低下するだけでなく、進行すると、将来、視力障害を伴う失明に至る可能性のある重度の合併症の発症リスクが増加すると報告されている。現在は眼鏡やコンタクトで矯正されるのが一般的であり近視の進行を抑制する治療法として確立、承認されたものではなかった。参天製薬は日本初となる近視進行抑制を効能・効果とする承認薬の実現を目指し、本剤を開発した。

本剤の服用で期待できる効果として、どのような内容が確認されているのか。本剤の有効成分であるアトロピンは、ムスカリン受容体の可逆的拮抗薬で、ムスカリン受容体の活性化を阻害することにより、網膜又は強膜に直接的もしくは間接的に作用し、強膜の菲薄化 (ひはくか) を阻害することで、眼軸の伸長を抑制すると考えられている。本剤の有効性については、日本において5~15歳の近視患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相プラセボ対照二重遮蔽比較試験を実施した結果、投与24カ月後における調節麻痺下他覚的等価球面度数の投与前からの変化量について、プラセボ群に対し優越性が検証された。

本剤の製剤設計のコンセプトとして、薬効のターゲット想定部位である後部強膜への移行性向上により有効性の向上を図るとともに、散瞳に関連する虹彩・毛様体への移行性を抑制することで散瞳のリスク軽減を図った。加えて、本剤は小児を対象に長期間投与することから安全性を考慮して、防腐剤を含まない1回使い切りの点眼剤を採用している。

また、治験については、小児の近視患者を対象に3年間と長い期間にわたったという。

(文=BUSINESS JOURNAL編集部、協力=上昌広/血液内科医、医療ガバナンス研究所理事長)