1万円札になる男・渋沢栄一が、三菱の創設者・岩崎弥太郎には勝てなかった“能力”とは

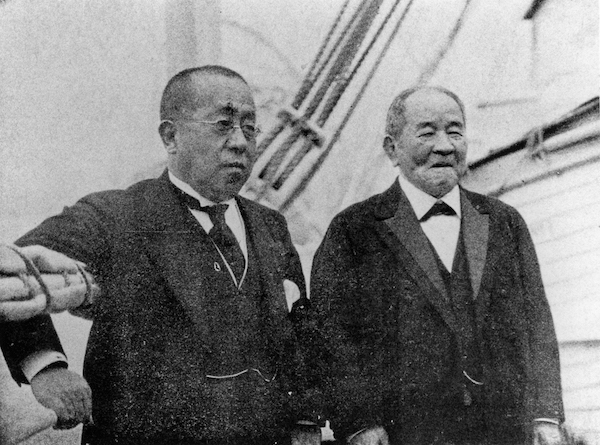

徳川宗家16代当主・徳川家達(いえさと、写真右)と渋沢栄一(撮影日不明/写真:近現代PL/アフロ)

徳川宗家16代当主・徳川家達(いえさと、写真右)と渋沢栄一(撮影日不明/写真:近現代PL/アフロ)徳川家臣から政府高官、そして会社製造マシーンへ

ちなみに1867年は慶応3年、翌1868年が明治元年である。栄一が1868年に帰国すると、彼を派遣した江戸幕府は潰れていた。意外に知られていないが、大政奉還の後、徳川将軍家は静岡藩70万石の殿様に格落ちとなった。将軍・慶喜は謹慎して、養子の徳川家達(いえさと)が藩主となったが、当時はまだ満5歳の幼児だった。

栄一は静岡で慶喜に面会してそのまま同地にとどまり、静岡藩に出仕した。そして、「商法会所」という半官半民の企業を設立し、大きな利益を上げる。その手腕が明治政府に認められ、栄一は、大蔵省(現・財務省)の有力者・井上馨の補佐(大蔵大丞)に抜擢される。だが、1873年に政府内部の意見対立により、栄一は井上馨と共に退官する。

栄一は大蔵省在任中に手がけていた国立銀行条例を実行し、同年に日本初の銀行である第一国立銀行(のち第一銀行、第一勧業銀行を経て、現・みずほ銀行)を設立(国立銀行というのは、ナショナル・バンクの邦訳で、国立という意味ではない)。1873年にはその総監役に就任する。そして冒頭に述べたように、王子製紙、東京海上保険、東京株式取引所などを次々と設立していくのである。

財閥には大成せず

このように、渋沢栄一は数多くの企業設立に参与したが、それら企業間には資本的な関係が希薄で、財閥のような固まりにはならなかった。つまり、栄一は次々と企業をつくってはいったが、それらの株式を押さえて「渋沢家の家業」にはしなかったのである。

渋沢栄一研究家の島田昌和氏は、渋沢の株式所有行動について「まずいくつかの会社を軌道に乗せて配当を行い、自身はその会社の株式を一部売却して、その資金を新たな会社の設立資金にしていった」と指摘している。つまり栄一は、ひとつの企業の株式を保有し続けて支配下に置くことをせず、株式を売却して支配を放棄し、そのカネで新たな企業を設立するための原資としたのだ。

おそらく、栄一は若かりし20代の頃に見た、欧州の近代的なインフラを日本にもつくり出そうと思ったのだろう。それはいち企業を支配下に置くよりも、きっと楽しいことだったに違いない。