クラシックの名曲『運命』や『ジュピター』、後世になり勝手に名付けられた“商業的な”理由

「この交響曲のどこが“イギリス風”なのだろうか?」

僕が中学生の終わりごろ、急に指揮者に興味を持ち始めて、オーケストラのレコードを片っ端から聴いていた時の話です。子供の頃にピアノを習っていても、それほど夢中にはなりませんでしたが、オーケストラを聴く機会があれば、生オーケストラでも、小学校の教室の粗末なスピーカーからであっても、毎回、聴いた曲にはまってしまい、親に頼んでレコードを買ってもらっていました。

そんなある日、レコード店に入ってみると、ドヴォルザークの交響曲第8番『イギリス』という曲に目がとまりました。ドヴォルザークは、チェコを代表する作曲家です。そんな彼が書いた『イギリス』とは、どんな交響曲なのか、興味が湧いたのです。

余談ですが、CDが販売され始めたのは僕が高校生の頃です。当時はレコードの倍以上もする高価なものだったので、やはり大多数の音楽ファンは、まだまだレコードを買っていました。今から考えると信じられないのですが、FMラジオのクラシック番組で、「この演奏は、最近話題のCDの録音です。クリアな音をお楽しみください」と、DJが音の違いを解説したりして、FM電波越しにもかかわらず僕は「CDの音は違うなあ」などと思いながら聴いていたのです。

さて、『イギリス』のレコードを買い、家に帰って聴いてみたのですが、別段“イギリス”という雰囲気はありません。特にこの交響曲第8番は、むしろ彼の祖国チェコのすべてを注ぎ込んだような交響曲です。19世紀当時、チェコはヨーロッパの大国からは下に見られており、田舎臭く思われていました。しかし、ドヴォルザークは、あえてチェコの匂いを音楽に取り入れて、祖国の音楽、芸術文化の素晴らしさを世界に知らしめた作曲家だったのです。それにもかかわらず、なぜ『イギリス』という名前が付いているでしょうか。

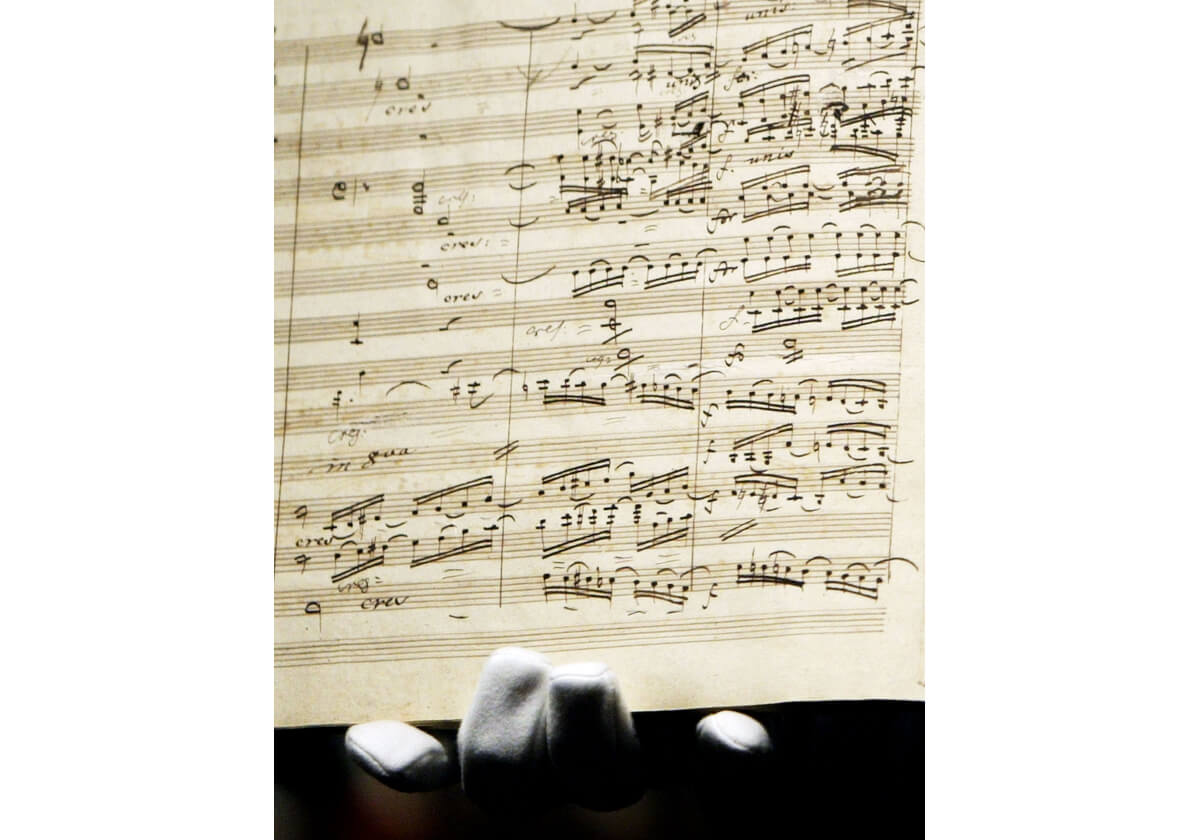

それは当時、彼の音楽作品のほとんどを出版していた、ドイツに本社を置くジムロック楽譜出版社が、この心血を注いだ交響曲第8番に対して、とても安い金額で販売契約を結ぼうとしたことが発端でした。交響曲はドイツがつくった偉大な音楽形式です。彼らからすれば、交響曲といえば、やはりドイツ人のベートーヴェンやブラームスであり、田舎臭いチェコ民謡のようなメロディーをふんだんに盛り込んだドヴォルザークの交響曲などは、本心では評価していなかったのか、実際に軽い小品ばかりを依頼していたのです。しかも、ドヴォルザークが世界的に有名になり始めていたにもかかわらず、出版料金をまったく上げないばかりか、交響曲の番号を勝手に変えてしまうほどのひどい扱いを繰り返していました。

そんなドヴォルザークは、さすがに堪忍袋の緒が切れてしまったのか、さっさとほかの大手出版社と契約を結んでしまいます。それがイギリスの楽譜出版社だったので、大衆はこの交響曲を『イギリス』という名前で呼び、さすがに今では呼ばれることはなくなりましたが、つい最近まで『イギリス』として親しまれていたのです。

タイトルが付いていたほうがよい“商業的な”理由

しかし、これにはほかにも都合の良い理由がありました。たとえば、「交響曲第4番」「第8番」のような数字だけだと、音楽に詳しい方ならともかく、ビギナーの方々には、どんな曲なのか想像がつきません。そこで、CD会社やコンサート主催者にとっては、交響曲にはタイトルがあったほうが客の目を引き、販売促進に役立つのです。つまり、「誘い文句」です。以前は、CD会社によって無理やりタイトルを付けられている交響曲もあったくらいです。

意外かもしれませんが、「ジャジャジャジャーン」のイントロで有名なベートーヴェンも交響曲第5番『運命』、年末に歌われる『第九』として有名な交響曲第9番「合唱つき」、モーツァルトの最高傑作のひとつ交響曲第41番『ジュピター』なども、あとになって勝手に付けられたタイトルです。やはり、数字だけよりも覚えてもらいやすく、音楽業界にとっても都合が良いわけです。

ちなみに、ベートーヴェンの交響曲第7番は大傑作ですが、以前はタイトルがないのが少しネックでした。ところが、日本ではドラマや映画で大ヒットした『のだめカンタービレ』で使用されたことで、今では演奏会の売れ筋ランキングに入る人気曲になったのですが、「あの『のだめカンタービレ』で有名な」という誘い文句が大きく役立つことは確かです。

そんななか、僕がタイトルで一番ひどいなあと思うのは、シューベルトの交響曲第7番『未完成』です。なぜ「未完成」というタイトルなのかといえば、音楽にはまったく関係がありません。ある日、新しい交響曲を書いていたシューベルトは、第1楽章と第2楽章を書いた時点で書けなくなってしまったのか、飽きてしまったのか、次の楽章を少しだけ書いた時点で放り出してしまったのです。通常、交響曲には4つの楽章が必要なので、未完成では使い物にはなりません。しかし、シューベルトが破棄しなかったのが幸運でした。この交響曲の楽譜が死後に発見され、それで付いたタイトルが「未完成」というわけです。

聴いていただければわかると思いますが、このタイトルは曲想とはまったく関係がないのです。しかし、それがこの天才作曲家の全作品中、一番有名になったのですから、天国にいるシューベルトも驚いているのではないでしょうか。

いずれにしても、ベートーヴェン『運命』とシューベルト『未完成』は、今でも大人気で、かつてのレコード・CD業界では、『運命』と『未完成』を1枚に収めたカップリングが、「ドル箱」といわれていました。実は、僕が初めて買った交響曲のレコードも、このカップリングです。

(文=篠崎靖男/指揮者)