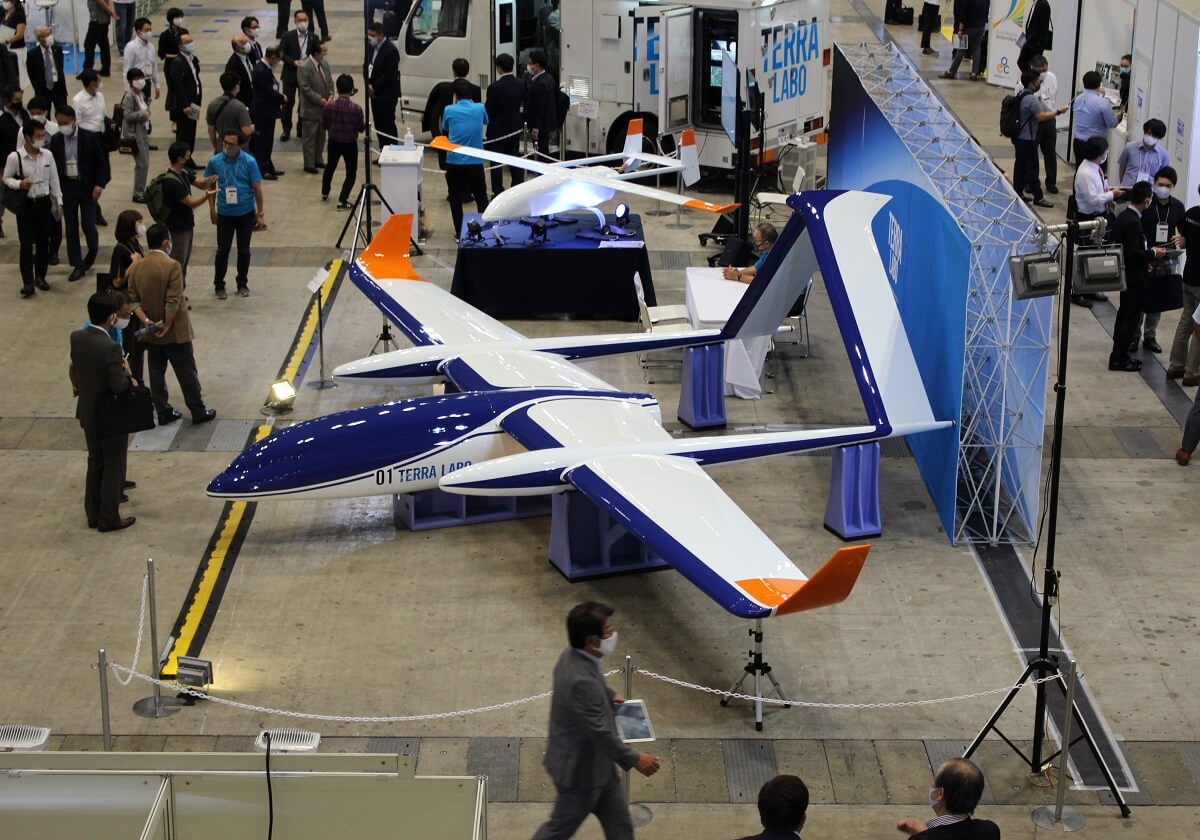

人が搭乗したドローン実用化へ…無人版をアマゾンは物流に利用、JALは離島に物資運搬

日本最大のドローンの展示会が9月29・30日、千葉県の幕張メッセで開催された。ドローン展は今回で5回目。今回のテーマは「Change the future ~ドローンで創る、この地球の未来~」。新型コロナ禍のなかで当初3月に開催予定だったが、9月に延期しての開催となった。

「会場の確保にも苦労しましたが、当初3日間の日程を2日間にしての開催でした。出展者も去年の半分程度になってしまいましたが、例年以上に熱意のある出展者たちが参加しました」

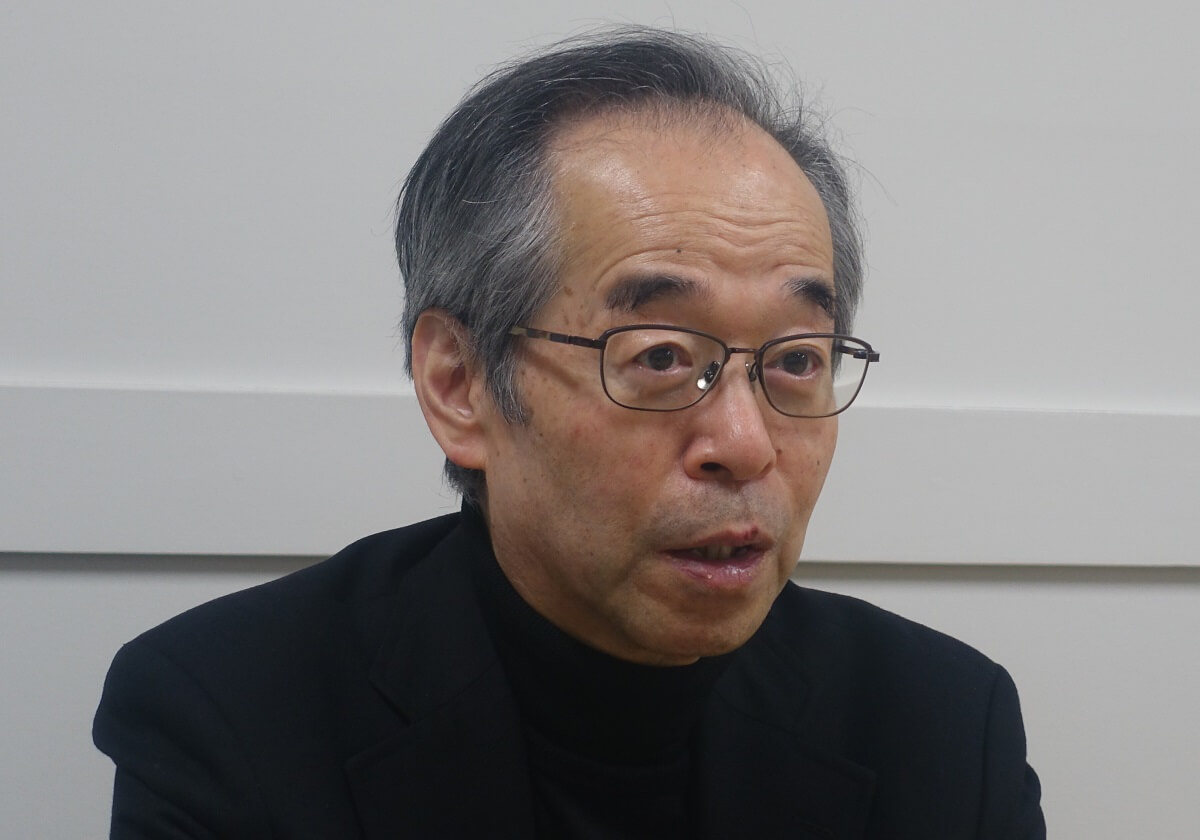

こう語るのは東京大学未来ビジョン研究センター特任教授で一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)理事長の鈴木真二氏だ。今回は、コンファレンスは現地とオンライン配信のハイブリッド展示会として実施。出展者数も104社・団体(昨年222社・団体)と前回の半数以下だったが、2日間で8979名(昨年、3日間合計1万4861名)と厳しい環境のなかでも盛況を見せた。

今年のドローン展の目玉は「空飛ぶクルマ」。

「“空飛ぶクルマ”という言葉を耳にされたことがあるんじゃないかと思いますが、今回はそうした大型ドローンの展示ブースも設置させてもらいました。電動のモーターの容量を大きくすることができるようになったので、人が乗って操縦したり、人を乗せて遠隔操作するということが現実にできるようになったのです」(鈴木氏)

すでに実用化されているものは7メートルぐらいの大きさ。ガソリンエンジンで飛ぶヘリコプターとの大きな違いは、ローター(回転翼)をモーター(電動機)で回すだけで駆動することができる点と、簡単に離着陸ができてコストを大幅に下げることができる点だ。

「ドローンの空域は150メートル以下のところにありますが、有人のドローンは航空飛行領域の300メートル以上上空を飛ぶことになります。ただ、あまり高く飛んでしまうと既存の航空機の空域に入ってしまいますので、300メートルから600メートルぐらいのところを飛ばしたいとの要求が出ているようです」(鈴木氏)

短距離の移動などで活用されることが期待されているという。

しかし課題がないわけではない。現在はバッテリーを使ってモーターを駆動させているが、人を乗せるドローンは大型のバッテリーを搭載しなければならず重量がかさむ。そのため将来は燃料電池やハイブリッド(異種のものを組み合わせる)化することが検討されているが、当面は数十キロの範囲内で飛行することに期待が寄せられている。

すでにハイヤーの配車サービスなどを提供する米ウーバー・テクノロジーズが「空飛ぶタクシー」という構想を掲げているが、こうした動きに呼応し世界中で開発が進められている。ドローンは上空だけでなく、地上で走る自動搬送用車、水中ドローンなどその可能性をどんどん広げている。工場や外食店舗内の人手を大幅に削減することを期待されている。

ではドローンは今、どこまで進化しているのか。鈴木氏に話を聞いた。

幅広い領域で実証実験

――今年はドローンにとっては、どのような年なのでしょうか。

鈴木 ドローンがようやく世界中で実装化されるようになってきました。米国では世界最大級のネット通販サイト、アマゾンドットコムがドローンでラストワンマイルの物流を行うことがFAA(米連邦航空局)から正式に認められました。すでにアメリカ郵便公社(UPS)傘下のフライト・ホワードやグーグルの親会社アルファベット傘下のウイング・アビエーションも許可を得ていますが、アマゾンの許可をきっかけに加速するのではないかと思います。欧州ではEU加盟諸国が独自でドローンを活用するためのルールづくりをしてきたのですが、今年になってEUとして統一したルールづくりが進められています。これも欧州でドローンが実用化されていく一つのステップではないかと思っています。

――日本では昨年から今年を振り返って、ドローンはどのように活用されているのでしょうか。新しい取り組みなどがあれば教えてください。

鈴木 日本では各地の自治体が中心となって物流、農業利用、点検、監視などの分野で実証実験が行われています。ただ法制度がまだ追いついていないところがあって、人の上空を自由に飛ぶことができません。そのため現状では許可申請を出して実証実験を行っているケースが多いのですが、2022年に航空法改正の準備をしていますから、本格的な実用化はそれを待ってということになります。

――航空法が改正されれば、都市部でもドローンを自由に飛ばすことができるようになるのでしょうか。

鈴木 人の上を飛んでいいということになるには、ドローンの信頼性や安全性がきちんと保証されなければならないと思いますから、コストもかかりますし、まだまだ課題はあると思います。中国の都市部でハンバーガーなどを配達するためにドローンが使われているというニュースが報じられたこともありますが、現実的には人のいない川の上を飛んで行って、川べりのドローンポートに荷物を置き、そこに取りに来てもらうというレベルです。ですから日本でも都市部といっても限られた空路に限定して活用されることになると思います。

――空の物流はまだまだ課題が山積しているとのお話ですが、ドローン専用の通路をつくるなどの方法はないのでしょうか。

鈴木 それも今検討されています。例えばシンガポールなどでは空中にアクリルのチューブをつくって、そこでドローンを飛ばそうと提案されている研究者の方もいます。ただアクリルでできた通路は台風が来た時にどうするのかという課題もあります。

――日本は人手不足がより深刻な問題となってきていますが、実際にドローンはどのように活用されていますか。また、今後どこまでドローンが人手不足の問題に対応できるのでしょうか。

鈴木 ドローンを空の物流に使おうとするとなかなか難しいのですが、すでに点検などの分野では普及が進みつつあります。日本の場合、インフラが老朽化して何年かごとに点検することが決まっていますし、街の中でもマンションや建物の外壁の検査をやらなければならないようなときにも、活躍が期待されています。また、プラントの点検などでもドローンを使おうという動きがあります。

昨年、私が経営している会社が福島県のロボットテストフィールドで化学プラントのモデルをつくってドローンを使った点検のマニュアルを策定し、トレーニングコースを11月に開設しようとしています。こうしたものが広がれば、それまで人が点検しなければならなかったものをドローンを使うことで、人材不足の対策の一つにはなると思います。農業では稲の生育状況をドローンを使って調べる実証実験なども行われています。これが実現すれば農業従事者の仕事の負担が大幅に軽減されます。

災害対策にも活用

――今年は7月の豪雨で熊本を中心に九州などで大きな水害に見舞われましたが、台風や地震、停電など大型の災害でドローンは実際にどのような活躍を果たしたのでしょうか。

鈴木 災害現場は人命救助を最優先するため航空法の適用除外になっており、誰でもというわけではないのですが、国や自治体が要請すれば、航空法の申請をしなくてもドローンを飛ばすことができますから、実用化は進んでいます。消防庁はすでに災害対策用にドローンを整備し、今年の水害などでは消防庁がドローンを使って被害の実態調査を行っていました。まだ緊急物資や医薬品を届けるというところまでは実現できていませんが、上空からの被害状況の撮影で活用されています。

ただ、ここで課題になっているのは、災害時にはヘリコプターも活用されますが、ヘリコプターは人が操作するために、ドローンが飛んでいると気を取られたりして危ない状況を生むことがあり、ヘリコプターが飛ぶときにはドローンは飛ばさないというルールで運用されています。ヘリコプターを無人遠隔操作できればシステムで運行管理ができるようになります。

ヘリコプターの無人遠隔操作は技術的には実証実験も行われており、米国の陸軍などでは開発が進められているようですが、まだ大多数のヘリコプターに実装させるには時間がかかると思います。昨年10月には千葉で豪雨による水害がありましたが、このときには東京電力は鉄塔や送電線の被害状況を把握するのにドローンを活用しました。切断された光ファイバーなどをつなぐ作業などにも、ドローンは活用されています。

――今後はアフターコロナで社会が大きく変わるなかで、ドローンがどのように活用されていくのでしょうか。

鈴木 ドローンのニーズは今まで以上に高くなっています。人が移動しなくても、ドローンで済むところは大きな期待が寄せられていますし、コロナ禍の最中に神戸ではドローンに拡声器をつけて商店街上空を飛ばして密にならないように注意を促したというニュースがありました。上空から監視をしたり、警報を出したり、掲示板を出して道案内することなどにも活用され始めていますが、まだまだ安全上の課題もあり、躊躇されているところもあります。JALやANAは離島に荷物を運ぶドローンを飛ばすための実証実験を行っています。最初のうちは人の上を飛んではいけないということで岸壁に荷物を降ろしていたのですが、「島まで飛んでくれるのだったら自分の家の庭まで運んでほしい」という要望もあがり、直接運ぶようになりました。

社会許容性ができるかどうかも重要な課題です。海外では上空から消毒液をまいたり、PR活動をやったりしています。英国では離島にPCR検査のキットを運ぶのにドローンを使うことも試行的に行われたと聞いています。日本の場合は医薬品を運ぶためには薬事法の規制がありますのでまだそう簡単にはできません。ただ、緊急時に使えるようにしておく必要があると思います。