中国経済圏に引きずり込まれつつある日本…中国型資本主義への誤解は危険

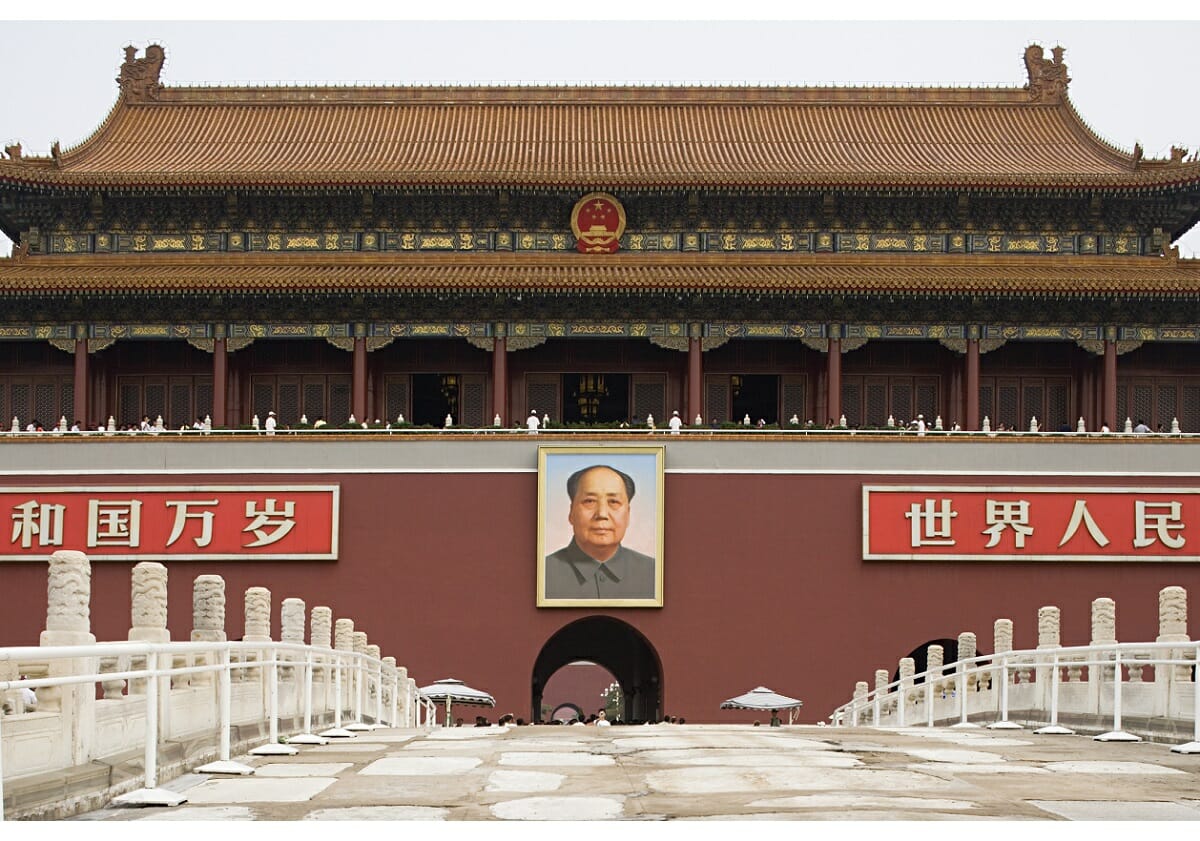

中国の習近平政権が、拡大する格差を是正するため「共同富裕」の概念を打ち出した。ただ、そのやり方が制度を変えるのではなく、大企業や富豪に寄付を求めるという半ば強権的なものであったことから市場には動揺が広がっている。一部からは、かつて毛沢東氏が行った文化大革命の再来だと指摘する声も出ている。

近年、中国の格差は拡大している

中国は近年、めざましい経済成長を実現したが、一方で国民の経済格差も拡大している。一般的に自由な市場環境においてはGDP成長率が高い(つまり景気が良い)ほうが格差は拡大しやすい。景気が良いと資産価格の上昇が著しく、資産をたくさん保有する富裕層に有利になるというのがその理由である。

日本だけは例外で、景気が低迷しているにもかかわらず、国民の格差は拡大してきた。日本企業は安易なコスト削減に邁進し、非正規労働者を増やしたことから低所得層が急激に増加したことが最大の要因である。加えてグローバル化の進展で各国の株式市場や不動産市場が連動するようになったことも影響している。不景気であるにもかかわらず日本の株式市場は海外に連動する形で値上がりが続いたため、株式投資や不動産投資を行う富裕層は恩恵を受けた。

各国における近年の格差拡大は、富める人がさらに豊かになるという上方向への格差だったが、日本の場合、どちらかというと、貧しい人がさらに貧しくなる下方向への格差と考えてよいだろう。

過去20年、リーマンショックなど不測の事態はあったものの、世界経済は基本的に順調に拡大しており、中国はその恩恵をもっとも受けた国のひとつといってよい。

中国では上位1%の富裕層が社会全体の富の30.6%を保有しており、この数字は資本主義国家の頂点に立つ米国(35.3%)に匹敵する(クレディ・スイスによる調査)。所得格差を示す指標であるジニ係数(数字が大きいほうが格差が大きい。0.4を超えると警戒水準と言われる)も中国は0.4を超えており、これも米国並みということになる(日本のジニ係数は0.34)。

中国は社会主義経済だが、実態は限りなく自由競争に近い構造となっており、近年の驚異的な経済成長によって格差が拡大しているという図式だ。

先富論の終焉と共同富裕の提唱

中国の資本主義的な経済政策は、改革開放路線を打ち出した鄧小平氏の時代に遡る。1980年代、中国共産党の最高指導者だった鄧氏は「先に豊かになれる者から豊かになる」という先富論を提唱。中国は一気に資本主義的な経済政策に舵を切った。

中国は以前から発展していた沿岸部と内陸部に大きな断絶があり、ひとつの国といっても地域ごとに経済水準はバラバラだった。こうした中国の実状を考えた場合、成長できるところから成長を実現するという鄧氏の戦略は現実的な解決策だったといってよい。実際、中国は改革開放路線によってめざましい成長を実現し、内陸部の生活水準もそれなりに向上してきた。

だが近年、資本主義的な経済運営の弊害が目立つようになり、習近平国家主席は是正を強化している。習氏は8月に行われた共産党の中央財経委員会において「共同富裕は社会主義の本質的な要求である」と発言した。共同富裕というのは1950年代に毛沢東氏が提唱した概念で、その文字からも分かるように多分に社会主義的なニュアンスを含む。

習氏がこの言葉を引用して格差是正を訴えたことから、文化大革命の時代に逆戻りするのでないかとの懸念が生じている。実際、習氏の発言と前後して共産党指導部は、文革時代を彷彿とさせる動きを見せており、党宣伝部は、俳優の高額な出演料や過激なファンサイト、事務所の納税などについて通達を出した。実際、一部の芸能人が脱税で摘発されたり、動画配信サービスから削除されるという事態にまで発展している。

加えて、富裕層や大企業に対しては「より多くを還元することを奨励する」として、事実上の寄付の強要を行っており、各社や資産家は当局からの摘発を恐れ、自主的に社会還元を進めている状況だ。

共同富裕を実現する具体的な方法としては、不動産税や相続税など課税の強化や公共サービスの支出拡大が検討されているものの、利害関係の調整が難しくすぐに実現する可能性は低い。このため党指導部は、政治的に圧力をかけたり、富裕層や企業に寄付を要請するという手っ取り早い方法を優先している。

中国は徹頭徹尾マルクス主義の国

中国共産党が、強権的な手法を用いて富の再配分を実現しようとしていることから、文革時代に逆戻りするとの見解が出ているわけだが、こうした見方は短絡的であると筆者は考える。

格差が大きな社会問題となっており、その是正が叫ばれているという点において、米国や日本と状況が大きく異なるわけではない。一方で中国は、米国や日本とは基本的な思想や価値観が異なる国であり、是正のやり方も米国や日本とは違った形になる。

国内には、中国は改革開放路線以降、(日本や米国と同様)資本主義的な国に変わったのだという無自覚的な感覚が存在しているようだが、中国は今も共産党による独裁国家であり、厳密な意味で同国が資本主義的な経済政策を採用したことは一度もない。

鄧氏は確かに文革路線を否定し先富論を唱えたものの、あくまでそれはマルクス主義的な史的唯物論に基づく発展段階の一部と捉えたほうがよいだろう。中国の資本主義化を進めた人物というイメージが強い鄧氏だが、革命の権力闘争を勝ち抜いた筋金入りの共産党員であり、彼の頭の中に経済の資本主義化など微塵も存在しなかったはずだ(その証拠に鄧氏は、自らがトップに据えた胡耀邦氏と趙紫陽氏をブルジョワ的であるとして相次いで失脚させている)。

実際、鄧氏は先富論について、共同富裕を実現する手段に過ぎないという明確な説明を行っている。改革開放路線によって中国人の生活は豊かになる一方で、資本主義的な弊害が出ていると習氏は見なしており、習氏はそれを是正しようと試みている。その意味で毛氏と鄧氏、そして習氏に大きな違いはない。

相手は日本とはまったく違う国であるとの認識が必要

ちなみにマルクス主義は唯物論と弁証法を基礎としており、歴史は対立と生成を繰り返しながら、一定の方向に進化すると考える。理論上、思想や制度といった上部構造は、生産手段などで構成される下部構造によって規定されるので、生産手段を共有化して管理することはマルクス主義者にとって絶対的な原理原則である。

中国はすでに米国と並ぶテクノロジー大国となっており、ITというまったく新しい下部構造を手にしつつある。中国はこの技術力を生かし、新しいフェーズの社会主義経済の構築を目論んでいるはずだ。日本や米国のような民主国家とは成り立ちや思想が根本的に異なるという点について見逃してはならないだろう。

しかもこの動きは米中対立による世界経済のブロック化とも符合する。米国はトランプ政権以降、中国を敵視する戦略に転換しており、事実上の米中貿易戦争が続いている。中国は東南アジアとの貿易を増やすなど、閉じた経済圏を構築しつつあり、日本は中国経済圏に引きずり込まれつつある。そして、一連のグローバル経済の動きと習氏の共同富裕策は連動していると見てよい。

日本は上記のような変化が生じていることを前提に中国と向き合う必要がある。中国には中国独自の思想があり、改革開放路線によって資本主義に近い経済政策を採用したからといって、日本と近い感覚を持った国と考えるのは危険である。相手はまったく異なるパラダイムの国であり、国内の常識で交渉すれば日本にとって圧倒的に不利になる可能性が高い。

(文=加谷珪一/経済評論家)