「所得連動型」奨学金の拡充で、高等教育負担の問題に対応せよ

また、そもそも高等教育の便益がその卒業生に帰着する割合が高い場合、それ以外の者も負担する租税や国債負担で賄うのが、適切か否かという問題や疑問も存在する。冷静に考えるならば、給付型奨学金や授業料減免制度の財源は租税や国債発行によるものであり、その拡充での対応は、大学等に進学しない方々もその負担を行うことを意味する。現下の厳しい財政の下では、給付型奨学金や授業料減免制度の拡充にも限界があり、むしろ、受益と負担が基本的に一致する枠組みで教育費の負担軽減を図るのが望ましいのではないか。

所得連動型奨学金

そこで、一部の有識者が注目しているのが、オーストラリアで新たに実施している「高等教育拠出金制度」(The Higher Education Contribution Scheme、通称「HECS」)やHECSの後継である「Higher Education Loan Programme」の仕組み(HECS-HELP)等である。

HECS-HELPとは、大学卒業後の「出世払い」制度といっても過言でなく、在学中の授業料は無料とし、卒業後に所得に応じて課税方式で授業料を返還する仕組みで、約8割強の学生がHECS-HELP等の給付を受けているといわれている(注:HECS-HELPは選抜的な学生に適用される無利子の枠組みで、それ以外の学生でも受けられる有利子のFEE-HELP等の枠組みもある)。

具体的には、卒業後の課税所得が約500万円(5万3345豪ドル)を超えた場合、課税所得に応じて4%~8%の返還率で返還を行い、返還総額が貸与総額に達した時点で返還終了となる。なお、返済に関する実質利子率はゼロで名目利子率は物価上昇率のみであり、返済免除は本人が死亡したときである。また、HECS-HELPでは、学生は高等教育に関する授業料を、各学期に前払いで20%の減額を受けるか、課税所得が規定の最低額を超えてから税制(例:源泉徴収)を通じて貸与総額を返済するかを選択できる。

このHECS-HELPは「所得連動型奨学金」(Income Contingent Loan、通称「ICL」)の一種であり、あまり認識されていないが、日本でも海外の仕組みを参考に、独立行政法人日本学生支援機構がICL型の奨学金を導入している。例えば、同機構が17年4月から新たに導入した「所得連動返還型奨学金制度」は、最低返済月額2000円が存在するが、所得に応じて9%の返還率で返還し、年収300万円以下の場合は返還を基本的に猶予するものであり、オーストラリアの仕組みと概ね同じで、異なるのは給付の申請条件・給付率や徴収方法等の違いである。

たとえば、同機構の「所得連動返還型奨学金制度」(ICL)は、オーストラリア(HECS-HELP)の源泉徴収方式と異なり、銀行口座引き落とし等での徴収となっている。また、オーストラリアと比較して、奨学金申請時の世帯年収(保護者・父母合算)が300万円以下の学生だけに限るという申請条件も相当厳しい。

ICLの問題点と解決策

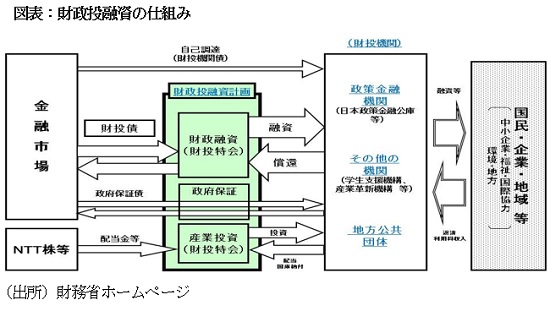

以上を少し整理してみよう。そもそも、高等教育の便益がその卒業生に帰着する割合が高い場合、受益と負担が基本的に一致する枠組みで教育費の負担軽減を図るのが適切で、オーストラリアの仕組み(HECS-HELP等)を参考に、学生支援機構のICLの拡充で積極的に対応するのが望ましいのではないか。その際、同機構は現在も財投の仕組み等を利用して奨学金に必要な資金調達を行っているため、この財投の仕組みを拡充することが考えられる。

なお、ICLも完全にバラ色というわけではない。すでにオーストラリアのHECS-HELPが財政との関係で問題となっているように、ICLは低所得者が多い場合には未返還に伴う損失が発生する可能性があり、その拡充には一定の留意が必要となる。

というのは、オーストラリアのICLは「政府の回収率は約8割」(6月20日付日経新聞「経済教室」)で、13年6月時点で約7000億円(71億豪ドル)の損失が累積しており、13-2014年の新規貸与者についても、約1000億円(11億豪ドル)の損失が追加で発生する旨の推計があるためである。また、イギリスのICLでは、12年度末では累計で約3兆円(160~180億ポンド)の損失が存在し、42年度末には累計で約16兆円(700~800億ポンド)の損失が発生する旨の試算もある。

ICLの返済猶予に関する最低額の撤廃もひとつの選択肢と考えられるが、それが政治的に困難な場合、このような問題を解決するために何が必要か。

第1は、ICLの返済猶予に関する最低額を適切に設定することである。当然であるが、ICLの最低額を引き上げれば、未返還に伴う損失が拡大する。問われるべきは、最低額が適切な値か否かという問題である。たとえば、オーストラリアのICLでは約500万円が最低額で、オーストラリアの平均年収は約700万円であるから、最低額は平均年収の約7割である。また、日本のICLの最低額は300万円で、平均年収は約450万円であるため、日本の最低額も約7割である。このため、日本の最低額(300万円)はオーストラリア並みで、これ以上の引き上げは必要ないと思われる。

第2は、ICLの損失の消却を中長期間で行うため、付加的な負担(例:9%の返還率に1%程度の低率かつ付加的な負担を上乗せ)を導入することである。その上で、ICLの対象に中高所得者になる可能性が高い学生を可能な限り取り込む。すなわち、低所得者の未返還で発生する損失を、中高所得者に課す付加的な負担で消却するのである。もっとも、卒業前の段階では、どの学生が中高所得者になり、どの学生が低所得者になるかは予測不可能である。このため、政策的な選択肢のひとつとしては、現状でも一括返済や繰上返済の仕組みがあり、すべての学生に対してICLに一度は加入してもらうという判断も必要かもしれない。

なお、付加的な負担を導入するとき、国立大学よりも私立大学の授業料は高く、医学部などの学部によって授業料が異なるため、大学や学部の選択で、付加的な負担について不公平性が発生してしまう。この問題を解決するため、2つの案が考えられる。

まずひとつの案は、ICLで給付する奨学金の上限は国立大学の授業料に相当する分とする案である。たとえば、国立大学の授業料が年間60万円で私立大学が年間100万円であれば、給付する奨学金の上限は60万円とし、残りの授業料40万円は前払いしてもらう。このような政策を実施する場合、在学期間中、私立大学については一定の授業料負担が残るが、国立大学における学生の授業料負担はゼロにできる。

もうひとつは、付加的な負担を「率」でなく、「定額」とする案である。たとえば、月3000円という定額の負担とする。すなわち、年収300万円以下では最低月額2000円の返済のみを行ってもらい、年収300万円超では返還率9%の返還のほか、月3000円の付加的な負担をしてもらう。この場合、国私の大学間や学部間で授業料が異なっても、大学や学部の選択で発生する付加的な負担に関する不公正性は緩和できる。

第3は、マイナンバー制度を活用し、所得の捕捉や徴収をしっかり行うことである。マイナンバーを活用したICLは、17年4月から進学するものより対象となっており、課税対象所得については、学生支援機構が奨学生から提出されたマイナンバーを利用して課税対象所得の情報を取得する予定である。現在のところ、日本のICLは銀行口座引き落としとなっているが、ICLを拡充する場合、徴収をしっかり行い、奨学金の回収を強化するためには、オーストラリアのHECS-HELPの源泉徴収方式も検討する必要があろう。

いずれにせよ、教育は「国家百年の計」であり、単なる「人気取り」の政策に利用してはならないことはいうまでもないが、「人的資本」形成の一翼を担う教育は成長の原資であると同時に、格差是正の機能も有する。すなわち、人工知能(AI)やビッグデータ、IoTといった第4次産業革命が進み、新たな知識や発想が経済成長の大きな源泉となるなか、教育は未来を担う次世代への投資でもあるが、子どもが置かれた条件の違いを乗り越えて貧困の連鎖を断ち切る鍵でもある。

実際、人種差別の撤廃に尽力し、南アフリカ共和国初の黒人大統領となったネルソン・マンデラ氏は、「教育は最強の武器である。教育によって世界を変えることができる」と述べている。資源が少ない日本では人材こそが最大の資源であり、人づくり改革が重要であることはいうまでもないが、財政の限界も念頭に、冷静な政策議論を期待したい。

(文=小黒一正/法政大学経済学部教授)