日航機墜落30年、想像を絶する地元民の苦悩 極寒の地で、520人の墓標を守る老夫

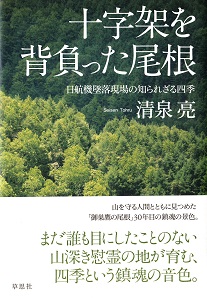

今年は事故発生から30年。現場近くに住むノンフィクションライター・清泉亮氏は7月に『十字架を背負った尾根』(草思社)を上梓、これまで言及されることがほとんどなかった上野村民の姿を描いている。前回までは、墜落現場を守り続ける一方で私利私欲に走る上野村民と、村に寄付金を提供する日航や事故を都合よく利用するマスコミとの関係を聞いた。

今回は清泉氏に

・御巣鷹の尾根の厳しい自然環境

・本書のタイトルの「十字架」に込められた意味

などについて話を聞いた。

–そもそも、日航機墜落事故の現場に関心を持たれたきっかけは、なんだったのでしょうか?

清泉亮氏(以下、清泉) 数年前の秋に慰霊登山を行い、ひとりの老夫と出会ったのがきっかけでした。この老夫は御巣鷹の尾根を管理する、いわば墓守として知られている人物で、これまでにも新聞やテレビでも盛んに取り上げられています。この人物が尾根で口にした一言が、私の心に深い余韻を残すことになりました。

「山に来るマスコミは、『(ネタが)何かないか、何かないか』って……そればっかりだ。でも、何にもない時にも俺たちは一生懸命尾根を守っている。遺族にそういうところを伝えてもらいたいし、そういうのを記事や番組にしてもらいたい」

–メディアは常に大きな話、ドラマのあるネタばかりを求め、そんな時だけ寄ってくると嘆いていたわけですね。

清泉 誰もが事故の記憶を風化させてはいけないと声高に述べています。しかし、風化は現実のものとして加速してもいるのです。御巣鷹の尾根なら、ニュースになるのは基本的に毎年夏の開閉山、そして墜落当日の8月12日の慰霊祭でしょう。しかし、尾根を守り続けている老夫や周辺の集落の人々の取り組みは、そうした大きなイベント以外の、人目につかず、報道されていない部分のほうが圧倒的に多いのです。私は常々、物事には事件や事故などの、誰の目にも明らかな「鋭角」があれば、かならずそこにはそれを取り巻く、より大きな「鈍角」があると思っています。そして、その鈍角こそが、鋭角を支えている。この、日頃は目立たない鈍角の事柄を人々に伝える作業、それが私のテーマであり、ライフワークです。尾根で出会った地元の老夫の言葉は、そんな私の気構えに強く訴えてくるものがありました。

–『十字架を背負った尾根』では、老夫の名前は書かれていません。それどころか固有名詞をできる限り削ろうとしているように感じました。カギカッコもほとんど使われていません。いわゆる通常のノンフィクションとは異なる方法論で書かれたような印象を受けました。

清泉 ノンフィクション作品が情報として読まれている昨今の状況を、私はとても残念に思っています。もちろん、そうしたとらえ方を否定もしませんが、私にとって読書の作法とは、考えるきっかけ、思考するきっかけです。

ところが、誰がこう言った、実はこうだった、という部分を露わにせんがための作品が書店の前面に並び、あたかも雑誌の延長に書籍があるかのような状況に陥っています。もちろん書籍でスクープを放つような方法もあるでしょう。しかし、それで書籍が売れるかといえば、低迷している状況は決定的に変わらないと思います。実用書や雑誌の延長としての書籍には、私自身はあまり魅力を感じません。

–書籍は読者に「考えさせる」ことが重要ということですね。

清泉 情報はネットに限らず無償で氾濫している現在、あえて特定の情報から切り離された別次元のものとして読書体験があってもいいのではないかと思っています。固有名詞を出せば、あの人はこうだ、あの企業はどうだ、という小さな話に収斂してしまいかねません。実際、ネットに書きこまれる書評にはそういった傾向のものがあふれています。もっと大きなものを感じる、考えるきっかけとしての書籍がマーケットに受け入れられればいいのに、という切ない希望を持って取り組んでみたいと思っています。

私にとって大切なのは、人間と歴史の「情況」の中に潜む問題構制(problematic body)です。私は小学生のころから30年間、一貫してその視点だけを追い求めてきました。真実や真相ではなく、問題構制とは何かなのです。それがいわゆる文芸でもノンフィクションと呼び得るものでなくとも構いません。人間と歴史の問題構制をアカデミアの人間だけにわかる言語ではなく、どんな人にでもわかりやすく汲めるものとして伝えられること、日常の可視化された現象のなかから掘り起こすこと、それが私の志す、私自身の「仕事」です。今回はその現場が、縁あって御巣鷹の尾根ということになりました。

–あらためて、御巣鷹の尾根とは、どのような場所なのでしょうか?

清泉 行政上の区分こそ群馬県上野村ですが、これは人間が勝手に線を引いただけです。事故当初、墜落現場は長野県側と誤認されたように、御巣鷹の尾根とは上野村と隣接する長野県南相木村や北相木村が取り囲む山岳地帯でした。冬になればマイナス20度にも達し、地元の人々が「シベリアより寒い」と言うところです。御巣鷹の尾根は毎年10月下旬から翌年4月末まで、つまり半年は閉山しています。その期間は遺族や関係者でも登ることができません。一面雪の尾根に、弔いの花を抱え、道さえない斜面を登る地元の人がいます。年末に墜落現場へ何時間もかけて登る地元の老夫がいます。そんな風景は決してメディアに報じられません。尾根の土が冬にどうなるか、おそらく遺族の方でも想像がつかないでしょう。秋には20センチにもなる霜柱が斜面の土を持ちあげ、冬にはシャベルでも跳ね返すほど石のように堅い凍土となります。それでも春の開山に登ってくる遺族のためにと花壇を整備し、導水路を確保して、水芭蕉の棚を守る地元の人がいます。

こうした村が、520人の墓標を預かり、かつ守り続けてきたという現実は、都会で生きてきた人が想像するより、はるかに途轍もないストレスだったのです。それを乗り越え、克服し、受けとめてきた30年だということも、関係者や遺族の方々も含めて多くの人々に知っていただけたらと願っています。

–タイトルの「十字架」とは、どんな意味が込められているのでしょうか?

清泉 決して事故の十字架というだけではなく、戦後世代の人生30年の記憶も背負ったという意味を込めました。事故現場に行かれた方も行っていない方も、尾根の四季の中で自身の30年に想いを馳せるきっかけをつくってくださることが、事故で犠牲になられた方々への何よりのご供養になるのではないかと思います。

尾根は、安全研修に訪れた企業から山のような心付けを受け取るところではなく、一部遺族らから心付けを受け取り、一部の墓標だけを立派なものにして陽の当たる斜面へと移動を融通させるようなところでもないでしょう。

慰霊の園の職員にしても、村人にしても、あくまでもそれを既得権益のようにとらえてはならないはずです。また、決して自身が映った記事をスクラップブックに集めるための個人プレーを演出したり、テレビの特別番組の協力者名に個人の名前を入れて喜ぶべきではありません。

–私欲のために用いるのではなく、犠牲者を悼むことが最優先であるべきですね。

清泉 村人も日航も、メディアを呼ぶ、呼ばない、といった小さなことで罵りあい、暴走した心理をぶつけ合うのではなく、30年を機に今一度、互いの在り方とその存在の本旨をきちんと話し合うべきではないでしょうか。村人と日航、両者の心理的軌道の実態は、すでに大きく離れつつあります。

–村人と日航が慰霊の意味を再認識し、歩み寄る姿勢が必要ですね。

清泉 仮に「30年目の悔恨」とも呼ぶべきものがあるならば、すべてはそこに収斂します。もう一度、事故当時の黒沢丈夫村長の言葉に両者は立ちかえるべきではないでしょうか。「カネのことは言うな」という黒沢村長の言葉は、単にカネを要求するな、カネのために行動するな、というだけの意味ではない、もっと大きな哲学を含んだものであったはずです。

黒沢村長の言葉にこそ、慰霊の哲学の本義が含まれているように思います。御巣鷹の尾根が、村人にとっても日航にとってもセレモニーの場であるならば、いずれは廃れていくでしょう。しかし、残るべきものは人心であり、そこに気持ちがこもらなければ、いずれは風化していきます。風化を防ぐこととは、第一義にメディア映りを考えることではなく、人心を整えることに尽きるのではないでしょうか。

–ありがとうございました。

(取材・文=編集部)

●清泉亮(せいせん・とおる)

1974年生まれ。人は時代のなかでどのように生き、どこへ向かうのか――。「ひとりの著名人ではなく、無名の人間たちこそが歴史を創る」をテーマに、「訊くのではなく聞こえる瞬間を待つ」姿勢で、市井に生きる人々と現場に密着し、時代とともに消えゆく記憶を書きとめた作品を発表している。前作に『吉原まんだら―色街の女帝が駆け抜けた戦後』(徳間書店)。

第1回:『【日航機墜落30年】御巣鷹の村、日航の「下請け化」=経済的依存が深まる歪んだ関係』

第2回:『日航と航空機墜落の村、陰で罵声浴びせ合う現実 剥き出しの村民たちの私利私欲』

第3回:『日航機墜落ドキュメンタリー番組のウソ シナリオに沿った撮影、感涙を誘うための編集』