『墜落遺体』形を留めていない遺体の検屍作業…日航機墜落事故「身元確認班長」渾身のルポ

8月12日、あの日本航空123便墜落事故から35回目の夏を迎えた。

1985(昭和60)年8月12日18時12分に東京・羽田空港から大阪・伊丹空港へ向けて離陸したボーイング747型機は、同18時56分、群馬県多野郡上野村の山中に墜落する。乗員乗客合わせて524名のうち、死者は520名、生存者4名。

現在40代以上の方であれば記憶にはあるだろう。テレビ中継された、ヘリコプターに吊り上げられる生存者。写真週刊誌に掲載された凄惨な事故現場の写真。事故後15年を経て流出したボイスレコーダーに残る、コックピット内の生々しい音声。

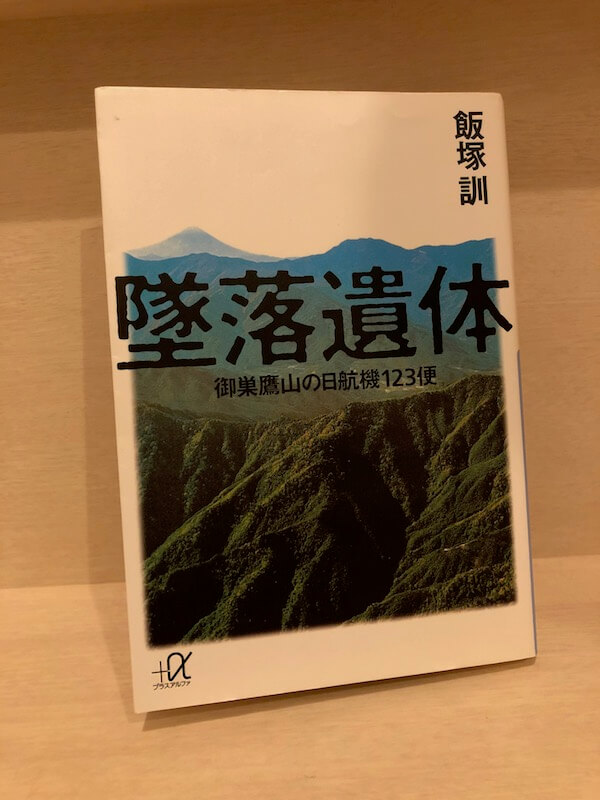

あまりにも衝撃的な事故であったため、この件を扱った書籍は多い。そのうちの1冊に、『墜落遺体 御巣鷹山の日航機123便』(講談社)という本がある。著者は、この事故の「身元確認班長」を命じられた群馬県警高崎署の飯塚訓(さとし)刑事官、当時48歳である。

1998年に単行本として出版され、2001年に講談社+α文庫として文庫化、2015年には新装版も刊行された、この強烈なタイトルを持つ本を、今回は紹介したい。

「日本航空側が手配した高級弁当には一切手を付けなかった」警察官たち

飯塚刑事官は、この事故の捜査の最前線における検屍と身元確認の責任者として、事故が起きた夏から冬に至る127日間にわたって、ことに当たった人物だ。遺体を安置する場所として急遽設定された藤岡市民体育館(群馬県藤岡市)は、地獄絵図と化す。過失があれば日本航空は加害者であるわけであり、となれば520人はその被害者。損傷が激しく原形をとどめない遺体は、「変死体」として扱われる。ゆえにそれは「捜査」なのであり、彼ら警察関係者は、日本航空側が手配した高級弁当には一切手を付けなかったという。

外気温35度。マスコミの盗撮を防ぐため、体育館内の窓という窓は閉じられ、黒い幕で覆われる。40度を超すこの“蒸し風呂”のなかは、死臭、腐臭、線香の煙が入り乱れ充満し、その日運ばれた最後の棺の検屍が終わるまで、午前から夜を徹し、明け方近くまで行われた。一刻も早くご遺体を遺族に返したい、その一心であったという。飯塚刑事官も、事故発生から丸4日間、一睡もしていなかった。

当時は熱中症という言葉も一般的ではなかったろう。熱中症で死人が出てもおかしくない環境下で、遺族たちの心情に寄り添い、汗と涙にまみれながら、不眠不休で奮闘した大勢の医師、歯科医師、看護師、警察官、検死官たち……。本書は、1996年に警察を退官した著者が、2年の歳月をかけ、渾身の力で綴った極限の悲しみの記録なのである。

「頭の中に頭が入った」目が三つある遺体

読み始めると、止まらなくなる。

墜落遺体は現場に仮設されたヘリポートから、自衛隊のヘリで45キロ離れた藤岡第一小学校(群馬県藤岡市)の臨時ヘリポートまで搬送。そこから白バイまたはパトカーの先導する霊柩車に乗せられ、市民体育館に搬送されてくる。次から次に運び込まれる凄惨な墜落遺体に、読む者はみな度肝を抜かれるだろう。人体にいかなる力が働けば、ここまで形を失うのか。

検屍するに当たり、遺体はおおまかに下記のような区分に分けられたという。

・完全遺体

五体が完全に揃っている場合のほか、上下顎部等の一部が残存している死体または死体の一部(頭部の一部分でも胴体=心臓部=と首でつながっている死体)

・離断遺体

頭部、顔面、または下顎部等の一部がすべて離断している死体および死体の一部(頭部と胴体部が完全に離れている死体)

以下は、本書中、最も強い衝撃を受けた墜落遺体に関する描写である。

「『目が三つある死体があるのですぐ来てください』。呼ばれて、群馬大学法医学教室の古川研教授が検屍フロアに行く。私も教授のあとに付いた。特異な遺体はできるだけ見るようにしていた。

懐中電灯を手に医師、警察官が頭部らしき遺体を真剣な表情で取り囲んでいる。脳髄は噴出して無い。潰れているので、髪の毛が付いていなければ、体のどこの部分か見分けがつかないようだ。

挫滅した顔面に三つの眼球がくっついていた。古川教授が綿密に調べた結果、頸部辺りから、他の人の頭部、顔面が信じられないほどの力が加わって入った、ということであった。つまり頭の中に頭が入ったのである。

離断遺体は、肉体の離れた皮の塊、炭化して分解した真っ黒い塊、内臓の塊、毛髪と顔の皮膚の一部、手、足、下顎、上顎骨に指一本、歯牙一本に至るまで、まさに想像を絶するものばかりであった。」

「これが人間なのか」「人間であったのか」

日航123便の墜落時の速度は、時速630キロだったことがわかっている。その速度で墜落すれば、人体はもはや形をとどめることはできない。そんな遺体を見て平静でいられる者は少ないだろう。「これが人間なのか」「人間であったのか」。

想像を絶するすさまじい遺体を前に、常に敬意を持ち丁寧に黙々と作業する若い看護師たちの姿からは、深く尊い精神性が見てとれる。以下も、とても印象的な描写だ。

「二十代後半の女性であった。同じ年頃の子どもでもいるのだろうか、ほとんど完全体の、二歳くらいの女の子の身体をやさしく丹念に拭いてやっていた看護婦が、突然子どもを抱きかかえ、その顔に頬ずりをし、やさしく何度も背中をさすっている。

『ありがとうございます。そんなにまでしていただいて…』。看護婦の仕草を見ていた遺族の一人(女性)があふれる涙をそのままに、その看護婦に向かって、深く頭を下げ、その場を離れていった。子どもの遺体に関係の無い遺族であった。」

520人の身体が、2065体の遺体となって検屍された

事故発生から、身元確認作業が終了した12月18日までの延べ127日間で、出動した医師、看護師は2891人(医師1087人、歯科医師1217人、看護師587人)にのぼる。彼らの献身的な作業により、検屍総数は2065体に及ぶ。うち、完全遺体は492体だが、五体満足な遺体は177体しかなく、遺族が面接してはっきり確認できた遺体は60体のみだったという。墜落遺体がいかに悲惨であったかがわかる。

離断遺体は1143体だが、身体の部位を特定できるものは680体で、ほかは身体の部位すらわからない分離遺体(骨肉片)だった。要するに、520人の身体が、2065体の遺体となって検屍されたことになる。

最終的に身元が確認されたのは518名。最後まで残った101の棺に納められた分離遺体は12月20日に荼毘に付され、墜落現場に近い、群馬県上野村の「慰霊の園」へ納骨埋葬された。検屍が行われた藤岡市民体育館は、遺体の腐敗臭が消えなかったため撤去され、現在は藤岡公民館となっている。

当時はまだDNA型判定技術が普及していなかったことを考えれば、よくぞここまでやり遂げたというものだろう。最後まで諦めず、冷凍保存されていた分離遺体をドライヤーや水道水で少しずつ解凍するシーンにも、鬼気迫るものがある。

そうした執念が実を結び、アクセサリーや歯牙、手術痕などのわずかな手がかりから、48もの分離遺体の身元が明らかになる。不謹慎な言い方かもしれないが、その手際は見事としかいいようがない。

関係者全員を不起訴処分

事故から約2年後の1987(昭和62)年6月、運輸省航空事故調査委員会は本事故の原因を、後部圧力隔壁の修理ミスとする最終報告書をまとめた。捜査に当たった群馬県警は1988(昭和63)年12月、業務上過失致死の疑いで、日航とボーイングなどの関係者計20人を書類送検した。しかし前橋地検は1989(平成元)年11月、ボーイング社がミスを認めているにもかかわらず、全員を不起訴処分とした。

そして1990(平成2)年8月12日、公訴時効が成立する。

事故から35年を迎えた2020(令和2)年となってもなお本事故は、死亡者数で見れば、単独機の航空事故としては世界最悪のものであり続けている。

(文=兜森 衛)