コロナ自粛で生活苦から自殺増の懸念広がる…生活保護受給の要件が厳しすぎる日本

生き残るためには声を上げるしかない。

新型コロナウイルス対策として国民一人当たり10万円給付されることが決定されたのは、「ただちに現金給付しろ」と多くの人々が声を出して叫んだ結果である。声が小さかったら、政府の政策転換はあり得なかっただろう。

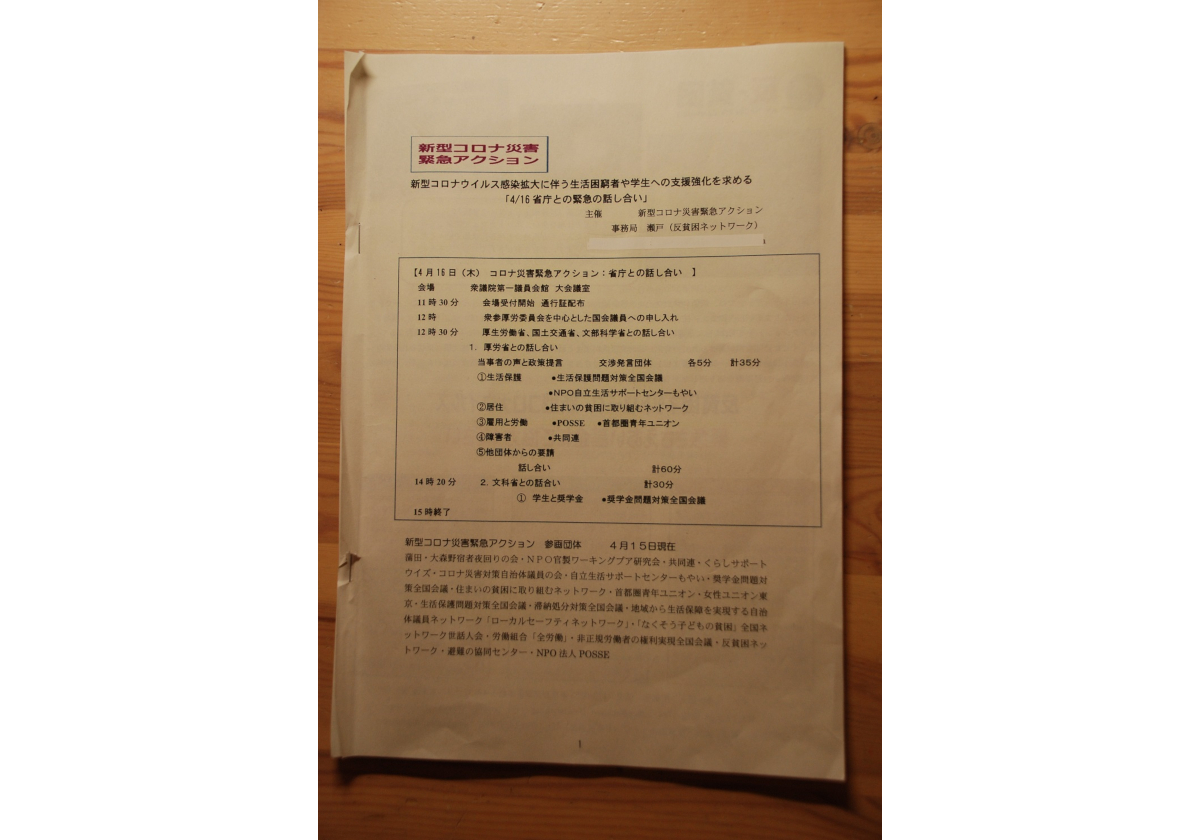

10万円給付が決定された4月16日の正午、貧困問題解決に取り組む関係者が衆議院第一議員会館に集まり、大きな声を上げた。

20団体(4月15日現在)で構成するネットワーク「新型コロナ災害緊急アクション」が、生活困窮者や学生への支援強化を求め、国会議員、厚生労働省および文部科学省に提言した。

コロナ災害の経済的被害を受けるのは、社会的弱者だ。休業で職を失った非正規労働者、小規模事業経営者、ネットカフェ閉鎖で住居を失った人などが、「補償なき自粛」で苦境に陥っている。

このままいくと、新型コロナ肺炎による死亡者よりも生活苦で自殺する人のほうが上回る可能性は否定できない。失業率が1%上昇すると数千人規模で自殺者が増えるという過去のデータもあるし、リーマンショックが起きた2008年の翌年1年間だけで生活苦による自殺者が少なくとも2800人出た。

経済的苦境に加え、弱者が感染リスクにさらされ、そこから感染爆発が起きることも十分予測できる。社会福祉の観点からだけでなく、感染防止対策としても生活困窮者の救済措置は、今すぐやらなければならない。

集会に先立って、困窮者を支援する各団体が現状と提言をまとめたA4判60ページの資料集を国会議員や省庁に渡した。結論を言えば、そこに書かれていることを実行すれば展望は開ける。

提出された資料は、次の4分野から構成されている。

(1)生活保護

(2)住居確保

(3)雇用と労働

(4)障がい者

そのほか、女性やDV(ドメスティックバイオレンス)などからの提言もある。

生活保護に関する緊急提言

やるべきことは多々あるが、まず困窮者にとって最後の砦となる生活保護に関しての緊急提言を見てみよう。

・韓国は資産400万円でも公的扶助が可能

現在の生活保護受給者は約207万人。格差が拡大し貧困者は増えているのに、受給者は逆に微減している。

その背景には、第二次安倍政権成立以降、2013年と2018年の2度にわたり生活保護基準が改定された事情がある。また、受給するためには厳しい要件をクリアしなければならず、生活に困って役所の窓口に行っても、なかなか受給を認められない。

さまざまな理由から、保護を受ける資格を持つ人のうち約2割しか受給できていないのが現状だ。その事実ひとつでも、制度が有効に機能しているとはいいがたい。その状況にコロナ災害がのしかかっているのだ。

今回の緊急アクションでは、各団体が生活保護について言及しているが、その中から「生活保護問題対策全国協議会」による提言の一部を紹介したい。

・制度の周知を徹底的に

生活保護制度を知らない人も多く、知っていても正しく理解していない人は非常に多い。当日の集会に参加した厚労省担当者は、ホームページで案内を強化している旨を述べたが、それでは対応できないだろう。

リーマンショック後の派遣村ができたころは、「困窮したら福祉事務所に行ってくれ」と大臣がテレビで発言するなど、今よりは積極的な周知が行われていた。

韓国では「命を救うためにも生活保護」というような案内が地下鉄に表示されている、と全国協議会から発言があった。

・急迫保護を積極的に

生活保護法4条の3項は「急迫した事由」に基づく「急迫保護」を規定している。その条項を利用して、積極的に困窮者を救済することを提言している。

通常は、扶養義務の調査や資産調査など手続きも多く時間もかかるが、すみやかに保護開始を決定すべきという提言である。

・オンライン申請の実現

また感染拡大防止の観点から、オンラインでの申請やファックスによる申請も必要だ。ところが、ファックスで申請したら拒否された実例もあるという。

・資産要件の緩和

生活保護受給のためのネックは資産要件だ。日本の現状は、ほとんどすべてを失ってから、ようやく申請できる。

自己破産をする場合でも、3カ月分程度の資産保有が認められているのに、生活保護制度では、保有資産が保護基準の1カ月分を下回らないと保護が開始されず、保護基準1カ月分の2分の1を超える分は収入認定され、開始月の保護費から差し引かれる。

たとえば韓国では、資産が日本円換算で400万円ほどの資産は考慮せずに公的扶助を利用できる。ドイツでは、新型コロナウイルスの危機に際し、資産要件を6カ月停止。さらに住宅扶助基準も6カ月停止して、対象者が現在住んでいる実際の家賃額を給付する。これらの緊急措置によって、同国の公的扶助利用者は120万人も増えるという。

生活保護の資産要件でときどき話題になるのが、自動車の保有だ。一部では要件が緩和されているというが、徹底されていない。他の生活用品と同じように、「地域の一般世帯の7割程度が保有しているものを認める」という基準に沿うべきだとの提言である。

・居宅保護原則の徹底

生活保護の原則は居宅保護。つまり、アパートなどで受給する。家がない人の場合、無料定額宿泊所や簡易宿所などに入居せざるを得ないが、一時的な居場所として施設を利用する場合個室の必要性を提言では訴えている。相部屋や大部屋では感染リスクが非常に高いからだ。

集会当日の発言や提言書を見ると、要はコロナ危機以前に、生活保護が必要な人に行き渡っていない実態が浮かび上がってくる。コロナという未曽有の危機によって、制度や運用の不備が白日の下に晒されているともいえる。これを機に、抜本的に貧困対策を進めるべきだろう。

今回の提言は、緊急の感染防止対策として必要なので、ただちに実行してもらいたい。

(文=林克明/ジャーナリスト)

新型コロナ災害緊急アクションのホームページ

https://corona-kinkyu-action.com/

このホームページで「緊急ささえあい基金」への協力を求めている。