実務家教員の育成・活用が本格化、立教大学のBLPが注目される理由…専門職大学は9校に増加

「実務家教員」は当初、提唱者の文部科学省でさえ普遍的な定義を明示できず、なんとなく曖昧なイメージがあった。実務家教員とみなすには、どのような職務経験や研究期間が客観的な基準になるのか。さまざまなケースがあり、統一性に疑問を感じるものであった。

10年も前から「高学歴ワーキングプア」という言葉が広く流布するほど、大学院を出たものの安定した就職口が見つからない時代になっていた。その有力な就職先である大学教員の枠を、さらに実務家教員に振り分けるということになってしまうと、特に文系院卒の就職難が激化するのではないかという懸念もあった。

半面、私が東京の工業系単科大学を取材して、話を聞いた教授のプロフィールをまとめると、国公立を問わず、多くの教員に企業での職務経験がある。ただ、企業でも研究所勤務で、社員かつ研究者であったという先生が多かった。だから、そうした理工系の研究者ではなく、一般的に広く実務家教員と言われても、具体的なイメージは浮かばなかった。

ところが、ここ1、2年、実務家教員40%以上が認可条件となった専門職大学や、高等教育無償化の修学支援制度の対象となる大学にも実務家教員の一定数の確保が条件になるなど、制度的にもその活用が具体化してきた。こうなると、大学の教員を目指す者にとって、今や実務家教員は無視できない就職先としてバイパスルートになってきたのだ。実際に、企業勤務経験のないポスドク(博士研究員)が実務家教員になるノウハウなども広く伝わっている。

文科省が実務家教員の育成を本格化

最近、実務家教員の育成をうたう文科省の「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」も、具体的な動きの一環である。

その主な目的は、社会人の学び直しを含め、中長期的かつ持続的に社会からの人材育成の要請に応える産学共同による人材育成システムの構築と、実践的な産学共同教育に不可欠な、質の高い実務家教員向け研修プログラムを開発・実施することにある。この事業に採択されたプロジェクトは、以下の4つである。

(1)創造と変革を先導する産学循環型人材育成システム/東北大学、熊本大学 大阪府立大学、立教大学

(2)PBLと多職種連携を活用した進化型エバンジェリスト養成プログラム構築事業/名古屋市立大学、岐阜薬科大学、高知県立大学、中京大学

(3)実務家教員COEプロジェクト/社会情報大学院大学、日本女子大学、武蔵野大学、事業構想大学院大学

(4)KOSEN型産学共同インフラメンテナンス人材育成システムの構築/舞鶴工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、長岡工業高等専門学校、福井工業高等専門学校、香川高等専門学校、放送大学

中でも注目されているのが、全国を縦断する(1)の取り組みだ。東北大を中心に、東京の立教大、関西の大阪府大、九州の熊本大と、全国の地域をカバーしている。

東京の有名私大である立教大が、特に目を引く。このプロジェクトのメインとなる立教大のBLP(ビジネス・リーダーシップ・プログラム)は、私も以前取材したことがあるが、なかなかユニークだ。

その実践的な内容は、数年前から非常に注目されている。BLPに先駆的に取り組んだ経営学部の人気が受験生の間で高まり、同大の文系学部で入学偏差値がトップになったこともある。今やBLPは同大の他学部でも採用されているほど、立教大の看板である教育プログラムだ。

BLPは、いわゆる目的に合わせたさまざまなアクティブラーニングとそれを補完する授業との組み合わせで、実践的かつ理論的にビジネスの現場で活用できる能力開発プログラムである。まさに、実務家教員として必要なノウハウを見つけるのにふさわしい。

その意味で、今回の事業の履修者が実務家教員と正式に認定されることになれば、大学教員としての実質を担保するという意味でも、有意義と言えるであろう。

専門職大学は9校に増加、開学予定も7校

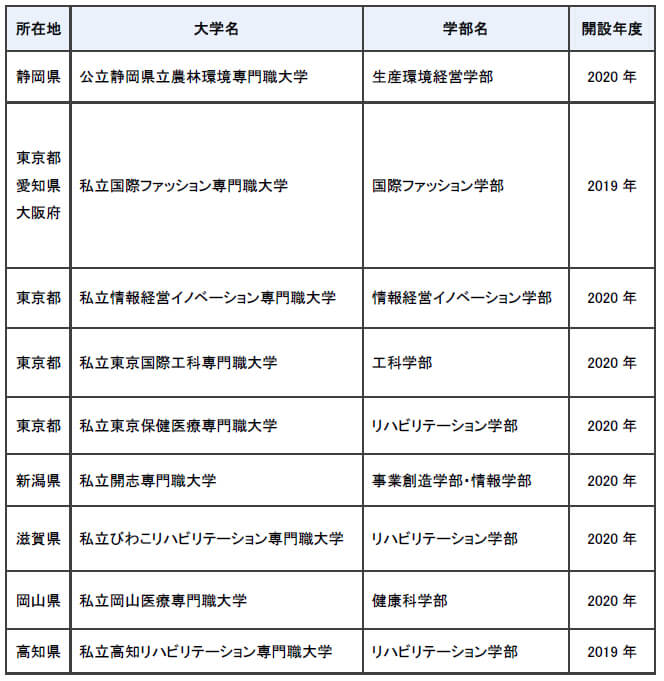

2019年度からスタートした専門職大学は17年末に申請があった17校のうち、18年10月に認可されたのはたった1校のみという大異変が起きた。これで「正体不明の専門職大学」というイメージを持った人も多かったであろう。ところが、2年後の20年夏には、下記の表に見られるように9大学となっている。

また、21年に開学予定で申請している専門職大学は、公立の国際観光芸術専門職大学芸術文化観光学部(兵庫県豊岡市)と、私立のモビリティシステム専門職大学モビリティシステム工学部(山形県西置賜郡飯豊町)、ビューティアンドウェルネス専門職大学ビューティアンドウェルネス学部(神奈川県横浜市)、かなざわ食マネジメント専門職大学フードサービスマネジメント学部(石川県白山市)、名古屋国際工科専門職大学工科学部(愛知県名古屋市)、大阪国際工科専門職大学工科学部(大阪府大阪市)、和歌山リハビリテーション専門職大学健康科学部(和歌山県和歌山市)の計7校である。

中でも私が注目しているのは、兵庫県日本海側の但馬地域で演劇や観光を学ぶ国際観光芸術専門職大学(公立)だ。演劇を本格的に学べる国公立大は全国初のようだ。学長には豊岡市などで活動していた劇作家で演出家の平田オリザさんが就任する予定で、これまでの地域文化活動の実績が専門職大学の新設につながった。

芸術文化観光学部(仮称)の1学部1学科で定員は80名。また、1年次は原則全寮制で、全員が海外留学を体験できる。専門職大学だけに、県内のホテルや旅館、劇場などで実習する時間も多く、地元で開催予定の国際演劇や芸術祭の企画・運営にも参加する。

実務家教員の「実務」に多様性を

私も含めて、実務家教員の実務経験を企業勤務のイメージに限定しがちであるが、今後はもっと多様性のある実務内容が期待できる。高学歴高齢者が増加している現状から、単に趣味的な生涯学習の場を提供するのではなく、その能力と経験を再び社会で活かしてもらうリカレント教育の取り組みも考えられる。

地方の専門職大学にとっては、専任教員の4割以上が実務家教員で、その半数以上は研究能力を併せ持つという要求は厳しい。確かに地元では、経験と知見のある専任の実務家教員を確保するのは難しいかもしれないが、前述のような実務家教員育成プロジェクトが全国展開するようになれば、可能性は広がる。

ただ、今までの申請校の顔ぶれを見ると、工学系の他に大都市で医療・保健系などが目立つ。受験生を確実に集められる資格直結型と言ってよい。ただ、東京一極集中を抑制して地方創生にどれだけ寄与するのかは疑問だ。

この専門職大学の実務家教員は、単なる企業勤務体験でなく、その学校の設立目的によっては、地域の振興や文化活動のスペシャリストも必要になってくる。地域のNPOや国際関係ならNGOなどの経験も、実務家教員の実務の範疇に入る。まさに、多様化が進むことになるであろう。大学教育の発展への寄与も、おおいに期待したいところである。

(文=木村誠/教育ジャーナリスト)