半導体の盟主インテルが微細化競争から脱落…台湾TSMCと韓国サムスン、世界2強が激突

微細化競争からインテルが脱落

世界最大のプロセッサーメーカーであるインテルは2016年、最先端の微細化を14nmから10nmへ進めることに失敗した。その後、何度も「今年は立ち上がる」という発表を繰り返してきたが、その期待は裏切られ続けた。現在も、充分に10nmでプロセッサを量産しているとはいいがたい。

そして、7月末に開催された2020年第2四半期の決算発表で、インテルのボブ・スワンCEOは、次世代7nmが1年以上遅延していることを認めた上で、「プロセッサ生産の外部委託を検討している」と述べた。実際、インテルは画像プロセッサ(GPU)を台湾TSMCに生産委託したという報道がある。委託された生産量は12インチウエハで18万枚であり、6nmプロセスで製造される見込みである。それだけでなく、インテルは、同社の基幹ビジネスであるPC用やサーバー用プロセッサについても、5nmおよび3nmでの生産委託をTSMCに打診している模様である。

もしこれが事実なら、長らく半導体業界の盟主として君臨してきたインテルが、微細化競争から脱落することになる。その結果、半導体の微細化競争は、TSMCとサムスン電子の2社に絞られるということになろう。

本稿では、この2社の微細化競争の勝敗が、最先端露光装置EUVの分捕り合戦によって決まることを論じる。しかしその前に、微細加工の原理と露光装置の歴史について解説する。

微細加工の原理

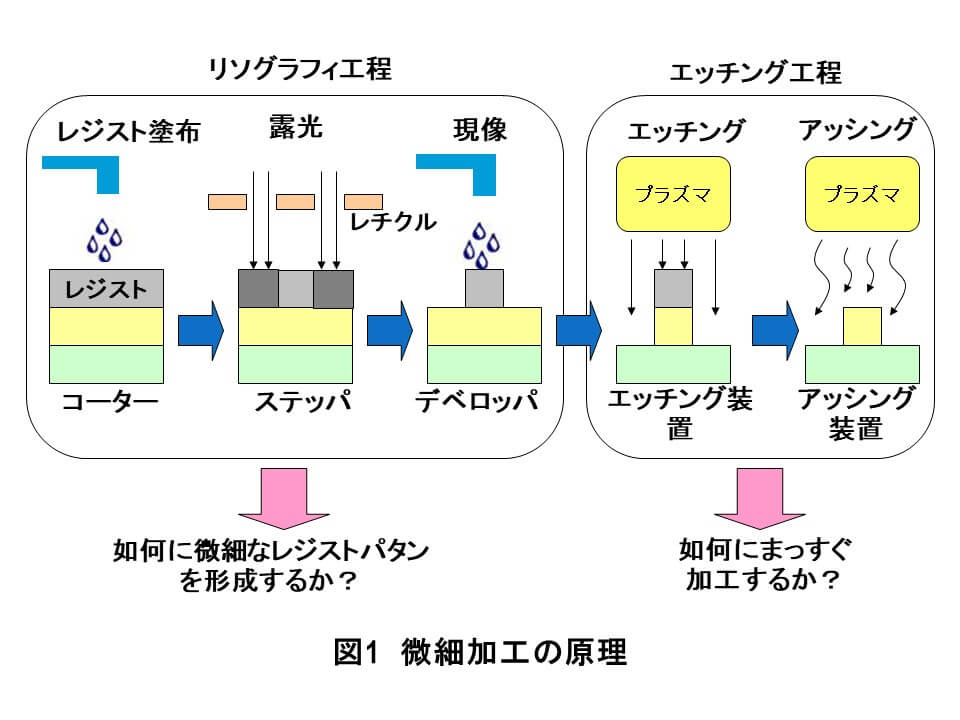

半導体の微細加工の原理を図1に示す。微細加工は、大まかに、リソグラフィ工程とエッチング工程の二つに分けられる。

リソグラフィ工程では、まず加工したい膜の上に感光性材料のレジストをスピンコートする。次に、回路パタンの原板(レチクル)を介して光を照射する。すると、光照射されたレジストが化学反応を起こして溶解性になる。その後、現像液を塗布すると、光照射された部分が溶解し、微細なレジストパタンが形成される。これはポジ型と呼ばれるレジストで、逆に光照射された部分が不溶性になるネガ型のレジストもある。

リソグラフィ工程の後は、プラズマを用いて、実際にエッチングを行う。エッチング後は、不要なレジストを酸素プラズマによるアッシングによって除去する。リソグラフィ工程では、いかに微細なレジストパタンを形成するかが重要であり、エッチング工程では、いかにまっすぐ加工するかが重要となる。

露光装置の歴史

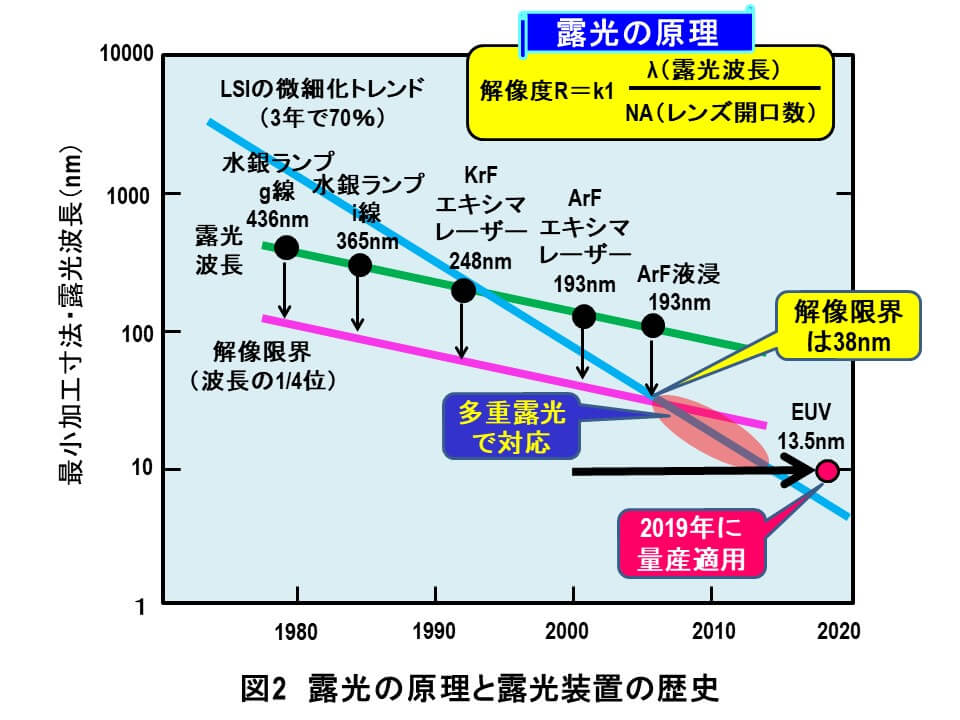

リソグラフィ工程のうち、光を照射する露光においては、次に示すレイリーの式によって、レジストパタンの微細性Rが決まる。

R=K1・λ/NA

ここで、K1は比例定数、λは光の波長、NAは露光装置におけるレンズの開口数である。この式から、より微細なレジストパタンRを形成するには、光の波長λを短くする、または、レンズの開口数NAを大きくすれば良いことがわかる。

実際に露光装置の歴史をみると、光の波長を短くする方向で、装置が開発されてきた(図2)。水銀ランプのg線(436nm)、i線(365nm)、次は、エキシマレーザーKrF(248nm)、ArF(193nm)と短波長化された光源が開発された。

また、ArF(193nm)では、レンズとウエハの間に水を入れる“液浸”と呼ばれる露光装置が開発された。“液浸”にすると、レンズの開口数が大きくなるため、より微細なパタンが形成できるからだ。

そして、2000年頃から、X線に近い波長13.5nmの極端紫外光(Extreme ultraviolet)を使ったEUV露光装置の開発が始まった。その装置開発は困難を極め、何度も絶望視されたが、とうとう2017~18年頃にオランダのASMLが量産機の出荷に漕ぎつけ、19年にTSMCとサムスン電子が最先端半導体の生産に適用し始めたのである。

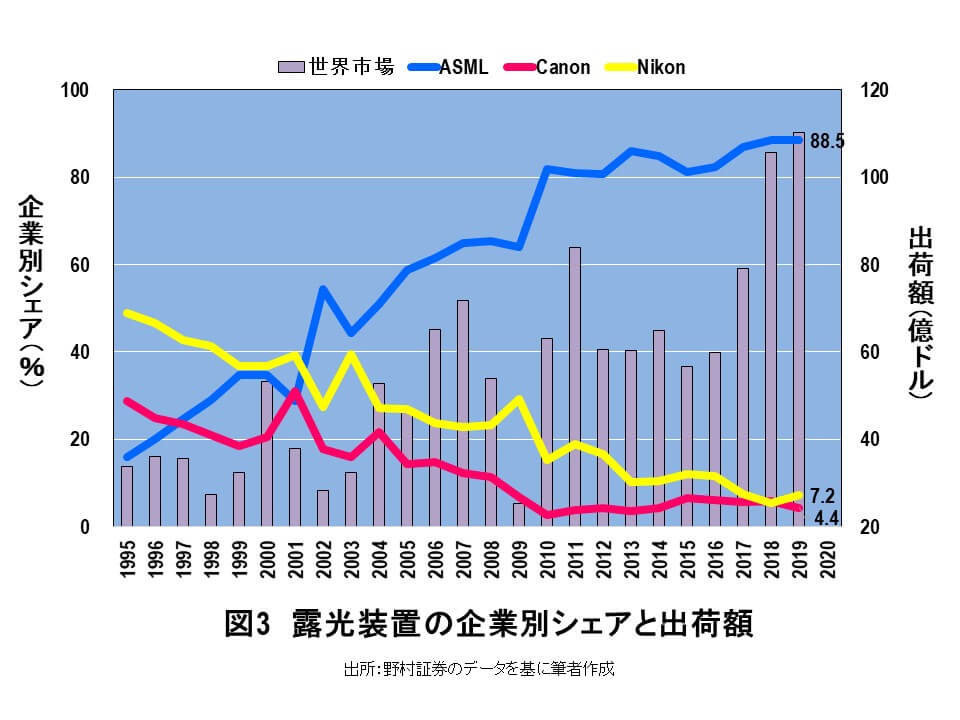

振り返ってみれば、EUV露光装置の開発には、20年弱の歳月を要した。その間に、露光装置業界の勢力図は大きく様変わりした(図3)。1995年にシェア1位だったニコンと2位のキヤノンに代わって、ASMLが台頭してきた。2019年の企業別シェアでは、世界で唯一EUV露光装置を供給しているASMLが88.5%を独占し、ニコンは7.2%、キヤノンは4.4%にとどまっている。

そして、インテルが脱落し、TSMCとサムスン電子の2社に絞られた微細化競争の勝敗の行方は、1台160億円以上するASMLのEUV露光装置をどれだけ多く導入できるか、その分捕り合戦にかかってきたのである。

EUVの出荷台数と受注残

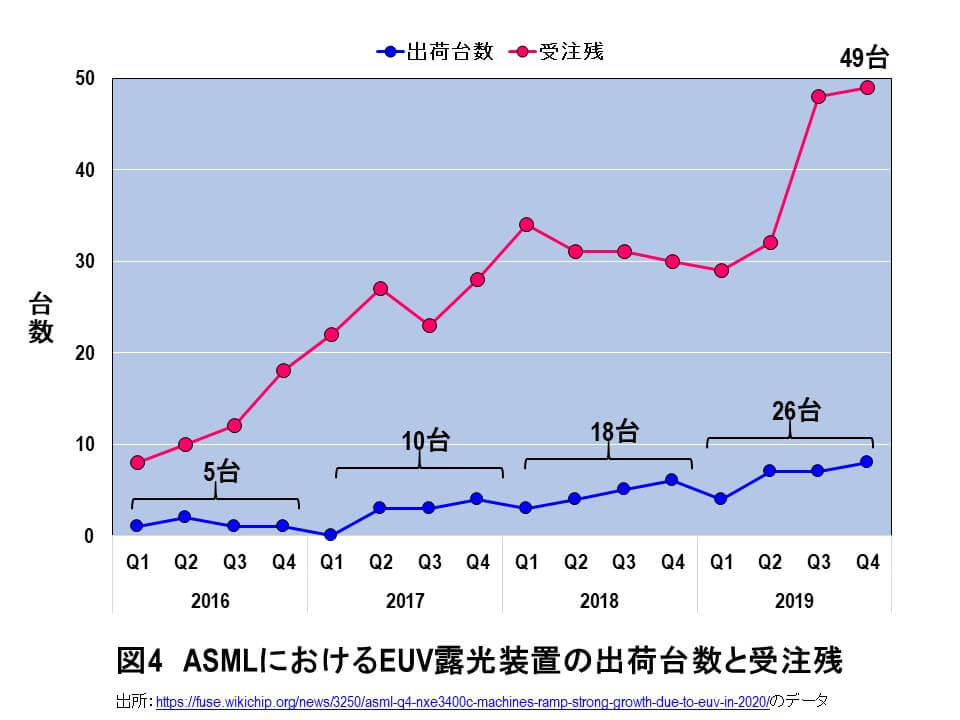

ここで、四半期毎にASMLが出荷したEUV台数、および受注残の推移を見てみよう(図4)。ASMLは、2016年第1四半期から2019年第4四半期にかけて、合計59台のEUVを出荷した。年間では、2016年に5台、2017年に10台、2018年に18台、2019年に26台と徐々に増えている。この中で、2016年の5台は試験機(3350シリーズ)で、2017年以降が量産機(3400シリーズ)である。

ASMLもEUVの製造キャパシティを増やしてはいるが、その能力が受注にまったく追いついていない。その結果、受注残は増えていく一方であり、2019年第4四半期には49台に達してしまった。

そして、この49台の受注残のうちの大部分が、TSMCとサムスン電子であると推測している。では、TSMCとサムスン電子は、今後どのような計画でEUVを導入していくつもりなのか。

TSMCとサムスン電子のデッドヒート

信頼できる筋からの情報によれば、今年2020年に5nmの量産を開始したTSMCは、2020~22年の3年間に、合計約60台のEUVを導入する計画であるという。また、来年2021年から生産を開始する3nmや現在開発中の2nm用に、2023~25年の3年間に約100台のEUVを導入する見込みであるという。すると、TSMCは現在稼働していると思われる約20台との合計で、2025年には約180台ものEUVが導入されていることになる。

もはやTSMCの一人勝ちか? と思ったが、2030年までにTSMCに追いつくと明言しているサムスン電子も(計画では)負けていない。現在、ファソン工場に約10台のEUVが導入されている。これに加えて、ピョンテク工場にEUV棟を建設し、ここに約100台のEUVを5年ほどかけて導入する予定であるという。したがって、計画通りいけば、サムスン電子は、2025年に約110台のEUVを導入していることになる。

TSMCもサムスン電子も凄まじい計画である。しかし、果たしてASMLは両社の発注に応えることができるのだろうか? ASMLは、2019年第4四半期に8台のEUVを出荷した。したがって、2020年の1年間で32台のEUVをつくることは可能だろう。ところが、これでは両社の要求には応えられない。

ASMLは、最低でも年間40台以上、四半期で10台以上のEUVを製造する必要がある。といっても、超精密機械であるEUVの製造能力を短期間で増大することは困難である。したがって、TSMCとサムスン電子が最先端の微細化の頂点を目指して、EUVの分捕り合戦を行うことになるだろう。

今のところTSMCが優勢であるように見えるが、どちらに軍配が上がるだろうか? その行方に注目していきたい。

(文=湯之上隆/微細加工研究所所長)