「吉宗が創設した御三卿は将軍のスペア」のウソ…徳川慶喜を生んだ“一橋徳川家”とは何か

最後の将軍・徳川慶喜を生んだ一橋徳川家は、8代将軍・吉宗が創設した“御三卿”のひとつ

NHK大河ドラマ『青天を衝け』は、渋沢栄一(演:吉沢亮)が、徳川御三卿(ごさんきょう)一橋家当主・徳川慶喜(よしのぶ/演:草なぎ剛)に仕官を願うところから始まる――ちょっと待て、御三卿、一橋家ってなんだ?

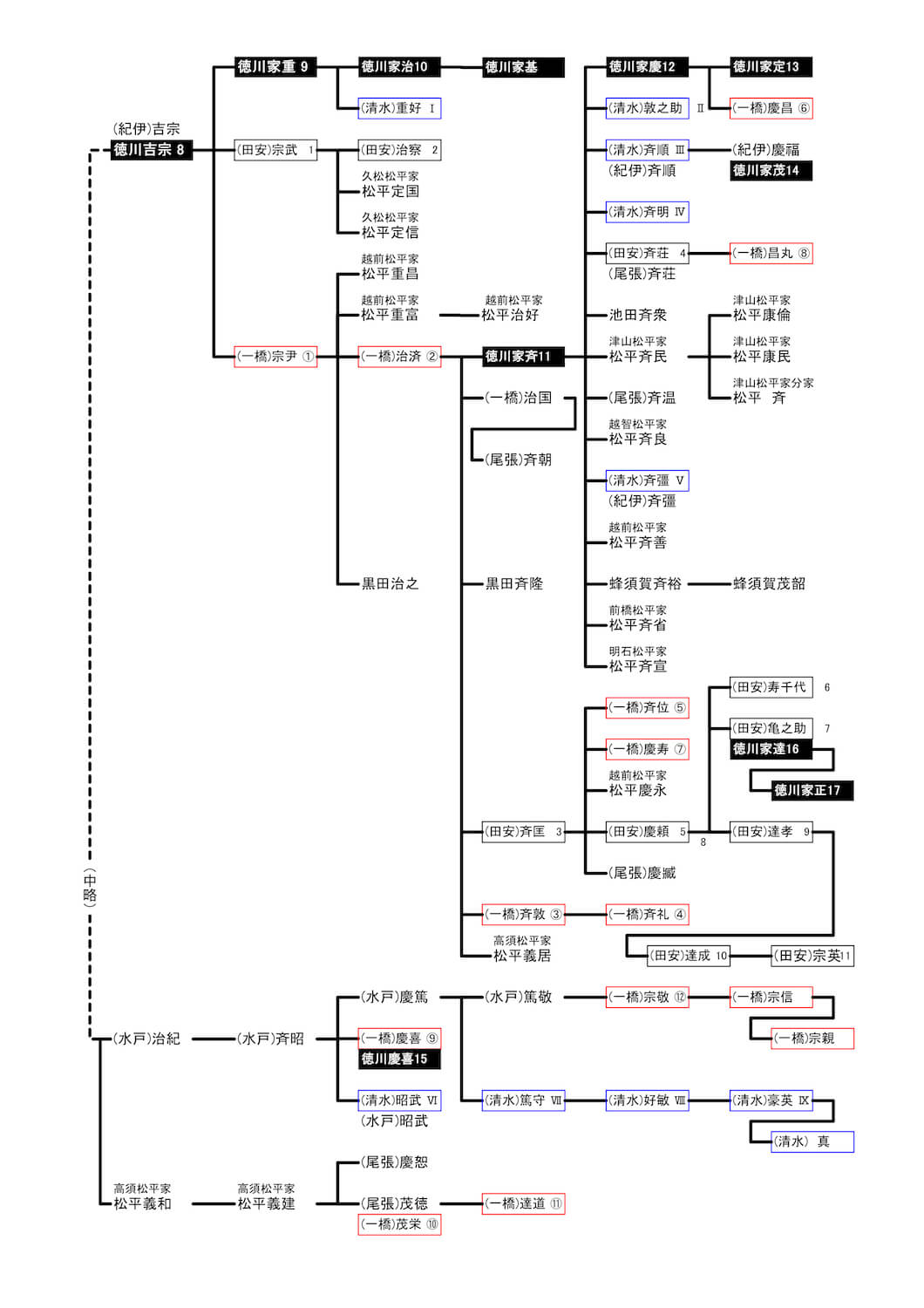

徳川御三家はわりとよく知られているだろう。家康の9男・義直、10男・頼宣(よりのぶ)、11男・頼房(よりふさ)を家祖とする尾張徳川家・紀伊徳川家・水戸徳川家のことを御三家と呼ぶ。2代将軍・秀忠(ひでただ)の子孫が途絶えた時、紀伊徳川家から8代将軍・吉宗が迎えられた。つまり、将軍家のスペアというわけだ。

そして吉宗は、家康と同様に子どもや孫を家祖とする分家(清水・田安・一橋)を創設した。それが御三卿である。3家あって、その当主が民部卿(みんぶきょう)とか刑部卿(ぎょうぶきょう)とかいう役職に任じられたので、御三卿と呼ばれたのだ。

“将軍のスペア”としての御三卿の創設は、本当に吉宗の独創的なアイデアだったのか

江戸東京博物館で2010年に「徳川御三卿展」が開催された時、御三卿は「将軍の跡継ぎを輩出することを目的に創設」されたと説明されている。そういえば、中学か高校の日本史の授業で、吉宗が自分の子孫を将軍に就けるために御三卿を創設した――というふうに聞いた覚えはないだろうか。

確かに吉宗以降、嗣子が途絶えて養子を迎える時は、11代・家斉(いえなり)、15代・慶喜が一橋家、14代・家茂(いえもち)は紀伊家からの養子なのだが、家茂の実父は家斉の子で、清水家から紀伊家に養子に行っているので、まぁ家茂の場合、半分は御三卿みたいなものであろう。

しかし、それは結果論だと思う。将軍に次男以下の男子がいた場合、分家を立てて大名に取り立てることは当時一般的で、吉宗だけが特別だったわけではない。

たとえば、3代将軍・家光は、長男の家綱を後継者と位置付け、次男の徳川綱重(つなしげ)を甲斐(山梨県)の甲府藩主、末男の徳川綱吉を上野(こうずけ/群馬県)館林藩主とした。ただ、家綱に子がなかったので、綱吉が将軍になり、館林藩は廃藩。綱吉の子も早世して、綱重の子・家宣(いえのぶ)が将軍になったため、甲府藩も廃藩となった。かれらの跡を継ぐ親族がいなかったからだ。御三卿がそれらと違ったのは、吉宗の子孫が子だくさんだったので、将軍を輩出してもなお幕末(というか現在)まで存続したというだけに過ぎない。

なお、御三卿は厳密にいえば大名ではなく、あくまで将軍の親族という位置付けだった。家禄は10万石だが、特定の地域をまとめて与えられたわけではない(たとえば、田安家の場合は武蔵・下総・甲斐・摂津など6カ国合計で10万石)。また、家臣は旗本の出向組だった。

清水・田安・一橋の御三卿、当初は“将軍のスペア”として存続する気などなかった?

当初、幕府は御三卿を家として存続させるつもりはなかったようだ。そのため、御三卿に生まれた男子は厄介者で、なるべく他家の養子に押し付けようとした。

越前松平家が家格引き上げを狙って、吉宗の子(もしくは孫)を養子にしたいと願い出ると、一橋家の初代・宗尹(むねただ)の長男が養子に出されてしまう。通常、長男は跡継ぎ候補なので、他家の養子に出されることは珍しい。しかも、その長男が早世すると、3男を再び越前松平家の養子としている(次男は早世)。結局、4男の一橋徳川治済(はるさだ)が一橋家の家督を継ぎ、さらにその弟も福岡藩黒田家の養子に出されている。藩主・黒田継高(つぐたか)は男子が死去していたため、外孫(娘の子)を養子にすべく幕府に打診したが、幕府は一橋徳川家からの養子を強引に押し付けたのだという。

寛政の改革を実施した松平定信は、田安家の初代・宗武(むねたけ)の7男で、嫡男・田安徳川治察(はるあき)が病弱だったため、田安徳川家としては次期当主の予備として残しておきたかったようなのだが、幕府が強硬に久松松平家の養子へ送り出したことは有名である。

11代将軍・徳川家斉は一橋家出身、“オットセイ将軍”ゆえに外様・薩摩島津家の幕政介入の危険を招く

潮目が変わったのは、一橋徳川治済の長男・家斉(いえなり)が11代将軍を継いだからだろう。一昔前まで、田沼意次が家斉の将軍擁立の黒幕といわれていたが、近年では治済の暗躍が指摘されている。治済は政治巧者で、松平定信の老中就任などにもかかわったといわれている。ましてや将軍の父なので、隠然たる影響力があった。ここに至って、御三卿の存続は既定路線となったのだろう。

それは、幕府にとっても渡りに船だった。

家斉は一橋徳川家の嗣子として薩摩藩主・島津重豪(しげひで)の娘と婚約していた。そして彼女は、将軍家御台所(正室)になってしまったのである。彼女が男子を産んで、その子が将軍職を継いだら、どうなるのか? 外様大名・島津家が将軍家の外戚として幕政に介入することが容易に想像できる。

そこで幕府は、側室が産んだ子どももすべて嫡母扱い、つまり、正室が産んだ子という建前とした。そして、生母が誰であるかにかかわらず、年長者を嫡男としたのである。

将軍家夫妻はたいてい政略結婚なので、必ずしも仲がよいとは限らない。むしろ、正室が将軍の子を産むことは珍しい。ところが、さすがは「オットセイ(=精力絶倫)将軍」と呼ばれた家斉である。正室に男子・敦之助(家斉の5男)が産まれてしまった。幕閣の懸念していたことが現実になったのである。

幕府は先ほどのリクツをもって、敦之助の異母兄・敏次郎(次男/のちの12代・徳川家慶)を嫡男として、敦之助の将軍就任を阻んだ。とはいえ、しかるべき地位には就かせなければならない。そこで、初代の当主が死去し、未亡人のみ健在だった清水徳川家の後継ぎにしたのだ。

敦之助は清水徳川家を継いだ翌年、わずか4歳でこの世を去ったのだが、吉宗が清水徳川家を創設していたお陰で、幕閣首脳がどれほど安堵したか想像に難くない。

家斉・斉匡兄弟の子らで清水家、田安家、一橋家の御三卿をたらいまわし、さらには御三家や親藩・外様大名家にも

敦之助の死後、清水家は家斉の7男、11男、21男が相次いで相続した。田安家・一橋家も同様に、家斉の子、および家斉の異母弟・田安徳川斉匡(なりまさ)の子が順繰りに家督を相続した。家斉・斉匡兄弟は子だくさんだったので、御三卿だけでは賄いきれず、御三家や親藩・外様大名の養子に押し付けては大名家から恨みを買った。

たとえば水戸徳川家では、藩主・徳川斉脩(なりのぶ)に男子がなかったので、弟・徳川斉昭(なりあき/演:竹中直人)がいるにもかかわらず、家斉の子を養子にするプランが持ち上がり、藩内が紛糾した。斉昭が家督を継いだ後、しばしば幕府に批判的な建言を行ったのはその意趣返しかもしれない。

斉昭の7男・徳川慶喜、御三家の水戸から御三卿の一橋を継ぐという“異例の措置”

ところが、その斉昭の7男・慶喜が一橋徳川家の家督を継ぐことになるのだから、人生わからない。

慶喜の家督相続に、12代将軍・家慶(いえよし/演:吉幾三)の意向があったことは有名である。しかし、家慶が初めて慶喜に面会したのは、一橋家の家督を継いだ後である。実際に会ってみると、早世した5男・発之丞(はつのじょう/のちの⼀橋慶昌[よしまさ])に似て、実にかわいい子どもだということで大変かわいがることになる。

御三家(水戸家)から御三卿(一橋家)への逆輸入は、当時、大変いぶかしがられたという。しかし、それは時代の趨勢だった。

慶応2(1866)年12月に慶喜が将軍家を継ぐと、尾張家の徳川茂徳(もちなが)が一橋家を継いだ(茂栄[もちはる]と改名)。また、同12月に慶喜の異母弟・昭武(あきたけ)が清水家を継いでいる。

なぜかといえば、家斉の子を大名家へ養子に送り出した結果、御三卿を継ぐべき男子がいなくなってしまったのだ。どうやら徳川家には、徳川姓以外の家に養子に出されると、家督を継ぐことができないという不文律があったようだ。

越前松平家の松平慶永(よしなが/演:要潤)は、幕末の大名のなかでも飛び切り優秀で、慶喜の将軍就任運動に奔走していた。しかし、自身は将軍・家慶の従兄弟にあたり、慶喜なんかよりもずっと将軍家と血縁が近い。実弟の田安徳川慶頼(よしより)が将軍候補の一人だったのだから、慶永自身が将軍になるべきである。にもかかわらず慶永が将軍候補にもならなかったのは、越前松平家の養子になっちゃったからだろう。

大名家の反感を買うのもいとわず、家斉の子をせっせと養子に出した挙げ句、在庫がなくなって、吉宗の子孫では御三卿を維持できなくなってしまった。幕閣にもっと先見の明がなかったものかと残念に思うのだが、政治家なんて所詮その程度なのかもしれない。

(文=菊地浩之)