多産多死の喫茶業界で20年続く個人カフェ、どう集客?失敗からの迅速な方向転換や商品開発

レストランや居酒屋などの外食産業は、コロナ禍で業績が悪化した。多くの店は、テイクアウトやデリバリー、EC(ネット通販)に活路を見いだすが、店内飲食の売り上げ減を補いきれない。

外食産業の一角を占める喫茶業界は個人経営の店(個人店)も多く、コロナ以前から店舗数を減らしてきた。国内の喫茶店数のピークは40年前で、1981年は15万4630店だった。それが最新の2016年調査では6万7198店(※)と、半分以下になった。

※総務省統計局「事業所統計調査報告書」「経済センサス」を基にした全日本コーヒー協会の資料による。

こう記すと、店舗数半減=衰退産業に感じるが、コロナ前まで喫茶業界の市場規模は微増だった。今でも個人店の開業意欲は強い。だが、収益が伸びずに3年未満で閉店する事例も目立つ。あまりいい表現ではないが「多産多死の業態」ともいわれる。

そんななか、今年5月に開業20年を迎えた地方の人気カフェがある。今回はその事例を紹介しよう。なぜ、地方都市の個人店が繁盛店に育ち、コロナ禍で20周年を迎えることができたのか。厳しいご時世の参考事例として考えたい。

アドバイスに学び、できるだけ「自分で行う」

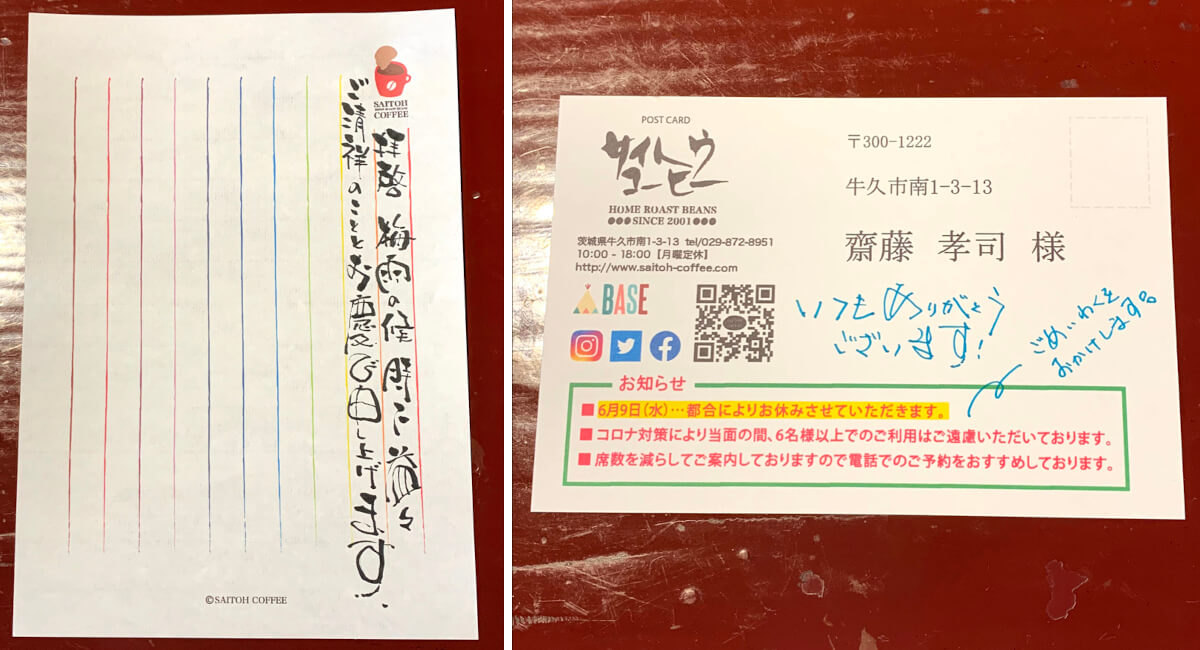

JR常磐線・牛久駅(茨城県牛久市)東口を出て5分ほど歩くと、黒い壁の建物が目を引く。書家の手による「サイトウコーヒー」の看板が目立つ自家焙煎珈琲店だ。店の前の道路は自動車の通行量が多いが、住宅街に位置する。開業したのは2001年5月13日だった。

「コロナ以前に比べて客足は落ちた」というが、それでも6月20日の父の日は満席。ツイッターで「(満席なので)14時以降のご来店を」と呼びかけたほどだった。

常連客が「マスター」と呼ぶのが、店主の齋藤孝司氏だ。28歳で開業したので、まだ48歳の働き盛り。牛久生まれの牛久育ち、丑年でおうし座という「うし」づくしの経歴だが、開業するまで飲食店の勤務経験はなかった。

まずは、未経験で開業して20年続けることができた理由を聞いてみた。

「何もない状態から始めたので、周囲の人のアドバイスに耳を傾けてきました。また、やれることは他人に頼らずに自分で行う、ことも心がけています」(齋藤氏)

「自家焙煎珈琲」と掲げた看板のとおり、新鮮なコーヒー豆を自ら焙煎し、ネルドリップで淹れたコーヒーが基本。そのコーヒーに合う手づくりのスイーツとフードを提供する。コーヒー豆は県内の人気店「サザコーヒー」から生豆を仕入れ、店で焙煎している。

自分で行うのは顧客訴求も同じだ。コロナ禍で注力した公式サイトも構築し、前述のツイッターなどSNSも接客の合間に自ら投稿する。顧客には毎月、ハガキも出している。

前職は会社員、ギャラリーから開業してカフェに

齋藤氏は小学校の卒業文集に、将来の夢は「喫茶店マスターになりたい」と書いたという。ただし、周囲が公務員という家庭に育ち、専門学校卒業後に千葉県の公設市場に就職して会社員人生をスタートさせた。だが、激務で体調を崩して退職。

体調が回復すると、実家所有の土地にギャラリーを開店。来店客に向けて、本格的なコーヒー提供を考える。同時期に、人から紹介された鈴木誉志男氏(サザコーヒー創業者)の薫陶を受け、2週間、茨城県ひたちなか市にあるサザの本店に通い、コーヒーの淹れ方や接客を学び、喫茶業を始めた。それ以来、ギャラリー併設のカフェとしてやってきた。

同じ県内で半世紀の歴史を刻み、東京都内を含めて十数店を展開するサザコーヒーは、今でも何かあったら相談し、「刺激を受ける存在」だという。

「6月15日からリキッドアイスコーヒーを発売しました。今あるグラインダー(コーヒーミル)だと挽きが細かいので、もっと粗く仕上げたい。それをサザさんに相談したら、『中古でもいいからグラインダーを買って投資すべき』と言われ、何十万円もするグラインダーを買ったのです。出費は痛かったですが、おかげで満足のいくアイスコーヒーができました」(同)

コロナ禍で投資を控えたい意識はあったが「チャレンジ精神を忘れ、いつの間にか守りに回っていた」と振り返る。

地元の食材を使い、手づくりにもこだわる

サイトウコーヒーは、周囲の意見を柔軟に取り入れて活動を進化させてきた。サザからは「地元を深掘りした商品開発」「ストーリー性」も学び、早速実践した。

「野菜は地元の『坂本ファーム』を中心に仕入れてきました。同い年のいとこが手がける有機野菜ですが、これ以外にタマネギやニンニクなども、地元の若い世代がつくるものです。フードメニューの人気商品は、これらを用いたトマトソースパスタです。

また、提供する小物や食器類の大半は、県内で活躍する作家の1点モノです。いずれも大量生産ではなく、人の手がしっかり入ったものを大切に使います」(同)

店でコーヒーを注文すると、小皿に入ったクッキーがつく。これも学んだことだ。

「長年勤めてくださる主婦パートの方たちに教えられました。最初は市販の菓子でしたが、『手づくりのお菓子が喜ばれるわよ』と。ドレッシングもそうしています。これ以外に、主婦目線で食材の効果的な応用や冷凍保存の仕方などを教えていただきました」(同)

周囲の意見も参考にしつつ、もともとアイデアマンの齋藤氏はヒット商品を開発した。

「カッパフェ」と「横綱ブレンド」が大人気に

「最近は若いお客さんも増えました。多くの方のお目当ては『カッパフェ』です」

「カッパフェ」(430円、税込み/以下同)は、カッパの顔をしたパフェだ。昔から牛久沼に残る河童伝説にちなみ、商品を開発。2014年7月、牛久市最大のイベント「うしくかっぱ祭り」に限定登場させたところ評判を呼び、2015年1月から正式メニューとなった。

見た目がかわいらしいミニパフェで、頭のお皿は星形クッキー、目はチョコチップ、顔は抹茶アイス、さらにコーヒーゼリー、いちごダイスなどで構成されており、いろんな味が楽しめる。インスタ映えするので、SNSで人気が沸騰した。

「混雑するランチタイムにはつくれないので、15時以降の提供です。初めての方はSNSで見て電話で座席予約というケースが多いですね。みなさん楽しそうにご注文されます」(同)

コーヒーの人気メニューが「横綱ブレンド」(490円)だ。茨城県出身の元横綱・稀勢の里(現荒磯親方)にちなんだもので、横綱に昇進した際に完成させた。

「味はもちろん、商品へのストーリー性が大切なので、第72代横綱にちなみ、コーヒー豆のブレンドを『7:2:1』に。7割はインドネシアのマンデリン、2割はブラジル、1割はエチオピアの豆です。1割には横綱を応援する牛久市民の思いを込めました」(同)

茨城県は農業県でもあり、牛久周辺には話題になりそうなネタもある。それを飲食の商品に仕上げ、SNSでも訴求。旅行雑誌にも取り上げられ、相乗効果を呼ぶようになった。

人気店となった3つの理由

サイトウコーヒーが人気店になった秘訣を整理すると、次の3点だろう。

(1)業界の先達や周囲の声に学び、「飲食・接客を進化」させた

(2)茨城のモノやコトを生かした「商品開発」に注力

(3)一見客を常連客にする「手作りのもてなし」

すでに紹介した事例以外の取り組みも伝えたい。

(1)では、最近増えた若い来店客向けに「ORIGAMI」(オリガミ)のカップでも提供する。これまでは作家のカップで提供して人気を呼んだが、ORIGAMI製品のポップ感がかわいいと感じる世代に向けて、柔軟に対応する。

(2)では、同店がある牛久市の人口は約8万5000人。どこかの店に行けば知り合いに会う土地柄なので、頻繁に交流する。牛久は飲食店同士の仲もよく、新しくできた店にも積極的に顔を出すという。そうしたつながりが食材調達や商品開発にも結びつく。

(3)は、ギャラリーの存在もある。長年、地元作家の作品展示や即売会も行ってきた。

若き日の失敗経験と方向転換

時には失敗にも学び、方向転換をしてきた。現在「タカシサイトウギャラリー」となっているギャラリー名は、当初は「天狗」としていた。

「ギャラリー開業は23歳の時で、深く考えず、勢いでつけてしまいました。サザコーヒーの鈴木会長に、『お客さんから“天狗”になっていると思われる、変えたほうがいい』と言われたこともあり、変更しました」(同)

カフェ開業直後は、酒類も提供した。「店の開業費用で借入金があり、早く返済しようとコーヒーと同時にお酒を提供し、当時は深夜1時まで営業した」という。

「酒類の勉強も必要で、つまみメニュー開発にも追われる。当時はコーヒーも追究できませんでした。できる範囲のことに絞ろうと、アルコールの提供をやめたのです」(同)

店の開業費用を早期に回収しようとするケースは、取材でもよく耳にする。難しい問題だが早い段階で決断し、方向転換したのが幸いした。

次の10年や20年に向けてどうするか

小さな失敗はあれども順調に時を刻んだ齋藤氏だが、今は正念場を迎えているという。

「ギャラリーをどうするかを自問自答し、一時休止することにしました。20年カフェを続けた現在、上の娘は高校生で下の息子が小学校高学年。最近は店のことに興味を持っています。この場所で長く家族経営でやるために、もっと喫茶機能を強化したいのです」(同)

具体的な取り組みはこれからだが、すでに構想は練っているという。

個人店に関していえば、(何歳で起業するかにもよるが)当主が第一線で頑張れるのは30年から40年といわれる。これまでの取材で、店主の高齢化や建物老朽化などで惜しまれつつ閉店した人気店の事例も聞いてきた。20代で起業したサイトウコーヒーは店主もまだ若いが、「今後」を見据えて次の一手に踏み出すタイミングかもしれない。

何かで売り上げ(収入)をつくり、新たな顧客(支援者)を増やしながら活動を見つめ直す――。会社員もやがてフリーになる「人生100年」時代には、不可欠な活動なのだろう。

(文=高井 尚之/経済ジャーナリスト・経営コンサルタント)