【追悼】反骨の映画人・河村光庸氏が遺した「功績」と「笑顔」

筆者は絶賛、コロナ感染中である。

3年前くらいまでだろうか。今もあまり変わらないが、1日の睡眠時間を約3時間しか取らず、なりふり構わず働き続けていたことがあった。今のほうが断然忙しいはずだが、効率が悪かったのだろう。結果、犠牲にしたものも決して少なくない。

この10年間で、旅行なんて、友人の猫組長に招待された沖縄くらいしか行ったことがなかった。かかりつけの医師からも、とにかく「寝て休んで、一度、精密検査を受けてください」と心配されるくらいだった。精密検査とは大げさに思われるだろうが、それには理由があった。高熱がずっとひかなかったのだ。365日中、300日は熱が出ていたのである。

それでも休むつもりなど毛頭なかった。自分の人生、遠回りして出遅れた分、それを取り返すには、寝る間を惜しんで働く以外はないと考えていたのだ。それで朽ち果てたら、本望だった。ただ、高熱など、ロキソニンさえあればなんとかなると本気で思っていたのだ。その後、会社も設立し、ますます忙殺されることになるのだが、試行錯誤しながら、肉体改造に成功し、この2年はあまり熱を出さなくなっていたのだ。

そんな時にやってきたのが、まさかのコロナだった。私が原作を務めたドラマ『ムショぼけ』の昨夏の撮影時や、現在、配信されているハリウッドドラマの監修時には、嫌というほどPCR検査を受けさせられたが、すべて陰性だった。周囲の人々からは感染者が多く出たが、私は日々、不特定多数の人々と接する立場ながら、感染することはなかった。コロナとは一生無縁だとまでは思い上がらなかったが、何となく自分は感染しないのだろうなと油断していた面もあったと思う。

ところが、6月半ば、出張のため上京を控えた前々日に突如、40度近くの熱が出てしまい、病院でPCR検査すると、問答無用で陽性だったのだ。とりあえず、仕事先の先方に謝りの連絡を入れ、東京での仕事はすべてリスケすることにしてもらった。みんなが皆「働き過ぎですよ」「この際、ゆっくり休んでください」と声をかけてくれ、必要なものはないか尋ねてくれ、結果、たくさんの食料やビタミン剤などが運ばれてきた。

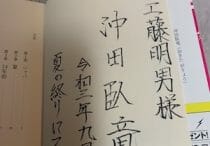

とにかく初コロナである。40度の熱がなかなかひかなかったので、万が一があってはいけないと考えて、私は身支度を整えた。身支度とは、容態が急変したときの入院などの準備などではない。その辺の人々と同じように考えてもらっては困る。万が一にも死んだときのための備えである。とはいっても、遺書をしたためるような大それたことではない。やっておかなければならないことを、最低限しただけである。

コロナ感染の1日目と2日目は、そうした高熱が続き、悪寒に震え、室温が30度以上になるよう暖房を全開でかけ続け、解熱のための座薬を投入しまくった。それでも熱が下がらないときは、怒りを爆発させ、汗をかき、熱を強引でも下げるという荒治療を試みもした。笑われるかもしれないが、これが案外効果的だったのだ。

その代わり、その反動はいったら半端なかったが、それでも、私にとっては、コロナもしょせんこんなものかと感じさせられたのは事実である。そもそも我は書き手である。書き手が生に執着していては、良い作品など作れるはずかない。文豪たちの最期を見てみればよい。彼らは、誰もが身を削って原稿と対峙してきたのだ。誰もそこまで生に執着はしていない。はっきり言って、文豪の私生活なんて見事なくらい破綻している。そんな文豪たちと並べることはおこがましい話だが、わたしも曲がりなりも書き手である以上、それくらいの気概は持っている。なるべくなら破綻は遠慮したいのだが……。

初対面からタメ口だった

そんな矢先に届けられたのが、映画人・スターサンズ代表の河村光庸氏(享年72歳)の訃報であった。

河村氏は、政治性や社会性を帯びた、反骨精神あふれる骨太な映画を作ることで名うてのプロデューサーだった。日本アカデミー賞を受賞した『新聞記者』や私が監修を務めた映画『ヤクザと家族』も同氏のプロデュースである。

河村さんと私が初めてあったのは、3年前の10月だっただろうか。今回だけは当時の記憶を遡り、正直に書かせてほしい。決して、誰かに対しての誹謗中傷ではない。

私は翌日、東京都調布市にある角川スタジオに、確か昼頃に入れば良い予定だったと思う。その時は前日の夜で、時刻は午後11時ごろであっただろうか。

すると担当の助監督から「トライストーンの山本さんが、綾野剛さんの衣装合わせにやはり沖田さんにも来てもらってほしいと言っているんですよ。つきましては午前10時に角川に来ていただけませんか?」と電話がかかってきたのだ。私は鼻で笑った。

「間に合うわけないやんけ…」

すると待ってましたとばかりに、「始発の新幹線できたら間に合うんですよ」と、どの電車に乗り、どう乗り換えたら間に合うかというプランが、私のLINE宛にびっしり送られてきたのだ。逆算すれば午前4時半起きである。くそっと思いながら、翌日のスケジュールがアップデートされてしまったのだった。

私は角川スタジオに着いてから、終始、機嫌が悪かった。いまでこそみんな仲が良いが、その時はそこにいたほとんどの人々が初対面である。遠方からこれだけ苦労してやってきたのに、誰ひとりとして挨拶すらなかった。

そこに輪をかけるように、タメ口で話しかけてきたのが、河村さんだったのだ。当然、私は彼のことなど知らないし、私は自慢じゃないが年下年上関係なく、誰にでも敬語で接するように決めている。その代わり、初対面でタメ口をきかれることには至極敏感だ。

「昔は着流しとか着てたんじゃないの~?」

ニコニコしながら、そう話しかけてきた河村さんにムッとした態度を取った。

「知らんな」

実は河村さんに腹が立っていたわけではない。初対面ということで構えもあったのだろうが、ある俳優の振る舞いと言動に腹が立っていたのだ。

さらに、その俳優を含め、他のキャストの前には、コーヒーなどが置かれていたが、私には、お茶一杯出されていなかったのだ。そんな時、また河村さんが話しかけてきた。私は応えた。

「知らんな」

その場に、何人いただろうか。30人くらいはいたと思う。一気に空気が凍りつくのを感じ、私はもう帰ろうと席を立ちかけると、のちに親交を深めることになる友人が慌てて飛んできて、私の隣りの席に座り、屈託のない笑顔で、「沖田さん! これってどう思いますっ?」と、一瞬で空気を変えてみせたのだ。

ただ、その時になっても、河村さんがそこで一番えらいプロデューサーとは知らなかったのだが、言葉遣いとは裏腹に、悪い人ではないことは、話し方や表情から伺い知ることができていた。

その後、河村さんが制作を主導した話題のドラマのことで、河村さんがメディアから大バッシングを浴びせられることになった。

河村さん……もう言ってもいいよね。

そうしたメディア側からの攻撃を迎え撃ったのが、私であった。結果的に返り討ちにしてやったなんてことはできなかったが、相手方のメディアと内々で話し合い、そのメディアからはそれまでもらっていた情報料は今後一切いらないからと交渉し、結果的に有耶無耶にはすることができたと思う。そして、本当にそこからは、ビタ一文くれなくなった。

でも今となれば、河村さんも私の親友も感謝してくれたので、金なんかでは買えないものを私は得ることができたと思っている。

最後に河村さんと会ったのは、都内の河村さんのご自宅近くの喫茶店であった。お茶を飲み、帰りは河村さんが私をホテルまでタクシーで送ってくれるとなり、車中でいろいろな話をした。

若い頃は学生運動が盛んで、私の地元の尼崎に1週間くらい住み込んでいたこと。韓国映画について……河村さんは屈託ない笑顔でさまざまな話しを私にしてくれた。そこ頃には、もう河村さんのタメ口なんて一切気にもならず、いつしかその子供のような笑顔が私は好きになっていた。

「オレは左翼だけどさ、左翼大嫌いなんだよ~」

河村さんは、そう言っては、またおかしそうに表情を綻ばせた。

本当は河村さんに、「なんだよ、オレのことかっこよく書きすぎだろう~っ」と、もう少し長生きして、私の小説に言ってもらいたかった。

河村さん。みんながあなたの船に乗り、夢を見させていただきました。あなたが映画人として遺した功績は、あなたの“一番の息子”がきっと後世まで語り継いでいってくれると思います。

どうぞ安からに。

合掌。

(文=沖田臥竜/作家)