マック、店舗を観察してわかった好調の秘密…コロナ禍前から対応の仕組みを完成させていた

新型コロナウィルス感染症による外食産業への影響は、いまだ収まりを見せることなく拡大を続けている。日本フードサービス協会の9月市場動向調査のデータによると、外食全体の売上高は対前年比86.0%。4月を底として微増ながら上昇傾向を見せているものの、業態によって大きな差が出てきている。

感染予防の一環として企業が導入した在宅勤務やテレワークの拡大、飲食店の営業時間短縮や3密を避けるための客席数の減少などにより、販売機会を大幅に逸失したことが原因として挙げられている。消費者側も感染予防として外出を避ける傾向にあったことも見逃せない。外食を支えていた家族連れが来店を控えたことが、特に大きな要因といわれている。

そんな環境下において比較的堅調に推移しているのが、ファストフード業態だ。テイクアウトとデリバリーが好調に推移し、売上高は対前年比95.5%と健闘している。

同業態においてけん引役となっているのは、私の感じるところでは日本マクドナルドであると想定される。外食各社が苦戦するなかで、同社はどのような対応をとり集客を稼いでいるのだろうか。

客単価が大幅増

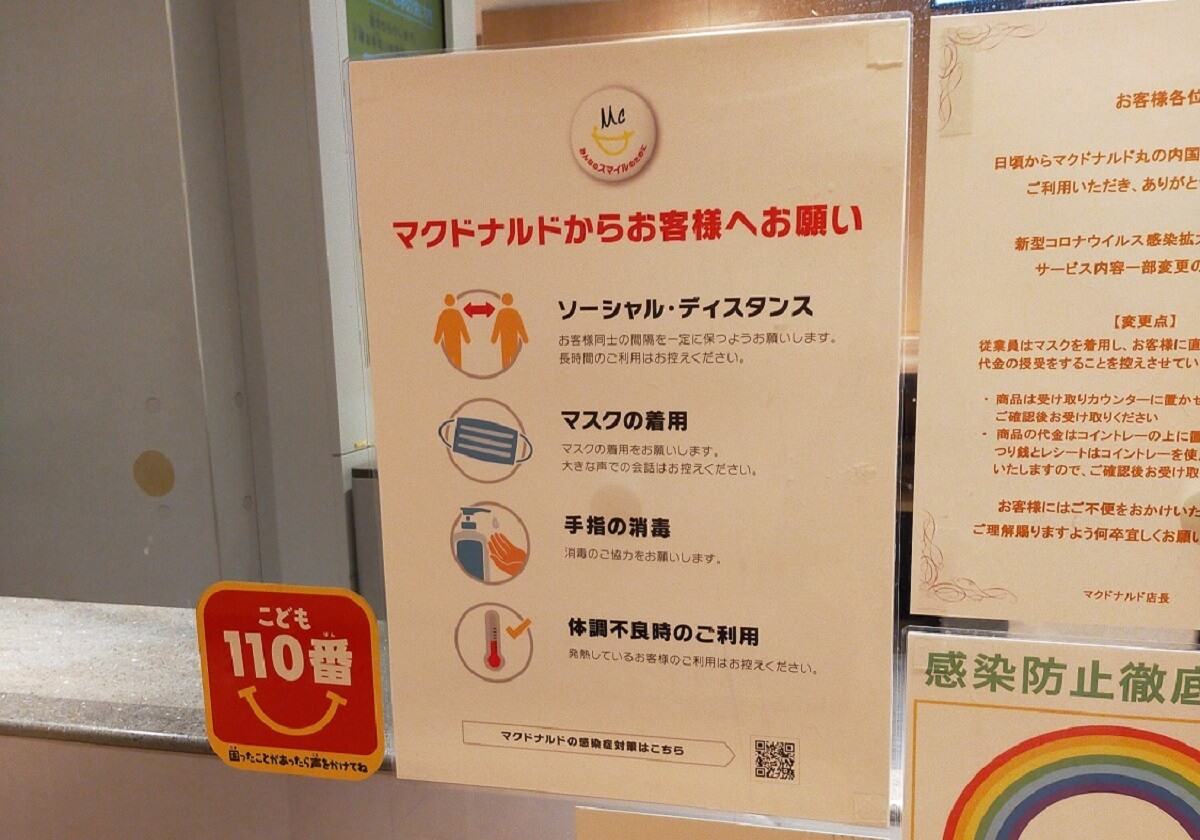

実際に各店舗に足を運んで、コロナ対応の状況を見てきたが、他業種と比較して特別な対応をとっている印象は受けなかった。たとえば3密を防ぐために使用しない席に大きなマークが貼ってある、店舗前の注意喚起(協力のお願い)が掲出されているが、他店も同様の取り組みをしている。

日本マクドナルドの数字を月次IRニュースから見てみよう。月次動向では直近9月の全店売上高は対前年比6.8%増となっている。既存店は売上高は6.3%増だが、客数は8.5%減と2桁近く減少している。

売上高の数字を支えているのが客単価だ。9月は対前年比16.2%増と大幅に良化している。しかも瞬間風速ではなく7月は16.4%増、8月は16.1%増と連続して底堅い数字をたたき出している。客席数を減らしている以上、イートインで数字を稼ぐことは不可能だ。他社同様にテイクアウトとデリバリーで数字を稼がなければ、客数減に正比例して売上高も減少するしかない。9月は季節の風物詩である「月見バーガー」が登場し、固定ファンが押し寄せ貢献したのだろうか。月見バーガーのバリエーションとして高価格の商品が登場し、これがよく売れたからだろうか。否、数字の推移を見る限り月見バーガーや新商品だけが貢献したわけではなさそうだ。

今のマクドナルドを支えているのは、中期経営計画で掲げた戦略と時代の流れがうまく合致した結果と私は見ている。この戦略をブーストしたのが、昨年10月に政府が実施した消費増税であり、この消費増税と併せて実施されたキャッシュレス・消費者還元事業だ。

現金が主流であった決済方法を企業単独の努力でキャッシュレスに移行することは簡単ではない。2018年7月にテストフライト(検証試験)が始まったモバイルオーダー、利便性の高さは当時から評価が高かったが、ポイント付与ができないこと、決済手段が限られていることなどが普及促進のネックになっていた。当時はiOS限定かつ都心3店舗(目黒駅前店、丸の内国際ビルヂング店、明治通り新宿ステパ店)で計3,000名の募集であった。

翌19年1月に沖縄県でのパイロット導入、同年4月から静岡県内75店舗にてモバイルオーダーを含めた未来型店舗体験がスタートした。その後、全国各地での導入が進められていった。10月からキャッシュレス決済に対する消費者還元事業が始まり、クレジットカードしか決済手段を持たないモバイルオーダーにとり強い後押しとなった。

今年に入りアンドロイド対応と新型コロナの感染拡大が並行して進捗し、モバイルオーダーのダウンロード数と利用件数は拡大していった。4月にマクドナルド公式アプリに搭載されたことも同ソフトの利用促進に大きく寄与した。

マクドナルドは以前から自前のデリバリー手段を構築し、各店舗に拡大していたこともコロナ禍における販売を支える役割を果たした。もともとイートインとテイクアウト、そしてドライブスルーとお客様との接点は確保していた同社。コロナ時代にあっても前年と同レベルの売り上げを確保。コロナ拡大後にテイクアウト戦略を急遽練り直し、実行に移したファミレス業態に比べ、ファストフード各社の業績回復は戦略に加え、先を見据えた実行力が発揮された。

サービスの見える化

システムが完成すればお客様は放っておいても来る、という時代ではない。そこでマクドナルドが仕掛けたのがサービスの見える化、魅せる化だ。店内でおもてなしを専門に行うスタッフである「おもてなしリーダー」がこの役割を果たした。本来は子供連れのお客様の誘導や店内での居心地、清潔保持が役割だが、コロナ禍により来店するお客様の感染予防、除菌を主に担った。それもお客様に見えるように。利用する客席を減らしたことでより清潔感を際立たせることに成功した店舗は、週末には多くのお客様が列をなすように客数が回復してきている印象を受ける。

コロナ禍で威力を発揮したモバイルオーダーは、さらなる進化を遂げる。それが10月に稼働した支払い手段の追加ペイペイだ。ペイペイはいまや日本におけるキャッシュレス決済の一番人気であり、消費者の還元施策を契機に、多くの消費者が活用している。カウンターで密をつくらない、人込みを軽減することに一役買っているモバイルオーダー。

5月からはパーク&ゴーという新しいサービスが一部店舗で開始された。テーブルに記載された番号を入力して注文するテーブルデリバリー。この駐車場版といえるサービスはドライブスルーによる車の列を軽減し、お客様のストレスを軽減するとともに、多くの注文に対応することができる仕組みだ。

多くの飲食店がコロナ対策として急遽テイクアウトやデリバリーを強化するために思案しているなかで、ファストフード業態はすでに対応する仕組みが完成していたかたちだ。

もっとも、仕組みが完成しているだけで、売り上げが確保できたわけではない。一番重要なことは、お客様とのコミュニケーション戦略であると印象付けられる。以前の日本マクドナルドは、この部分を苦手としていた。痛感させられたのが、中国で起きた異物混入事件であろう。

今回のコロナ感染症に当たっては、情報発信や店舗の対応は機敏であった。たとえば緊急事態宣言に伴う店舗閉鎖や店内飲食の制限、営業時間の短縮などはその一例として挙げることができる。また、食の安全や感染予防に対する取り組みに関しても、ホームページ内の情報は厚みを増していった。記載された内容や表記も平易でわかりやすく構成されている。

これらの取り組みによりコロナ禍であっても、一定の安心を担保することができると判断され、店内での飲食を楽しむ家族連れの姿を多く見かけるようになった。

夏場には落ち着くだろうと予測されていたコロナ禍であるが、海外の感染拡大の状況を見る限り、終息にはまだまだ時間がかかりそうである。対策を講じている飲食店を評価し、安全安心が担保できるお店で外食を楽しむ。外食という楽しみや食を通じた豊かさをこれからも享受するために、コロナ禍においても消費者にできる飲食店の応援や利用を継続していける環境を整えていくことが大切だと感じる。なぜなら家族での外食は、出来立てアツアツの料理や家族の会話という団らんだけでなく、子供たちにとって何にも勝る思い出になるからだ。

(文=重盛高雄/フードアナリスト)