徳川慶喜の夫人たち…維新から31年後に慶喜と明治天皇が交わした“兄弟の杯”の意味

3代将軍・家光以降は、徳川将軍家には京都の公家、皇族から正室を迎えるのが“ならわし”

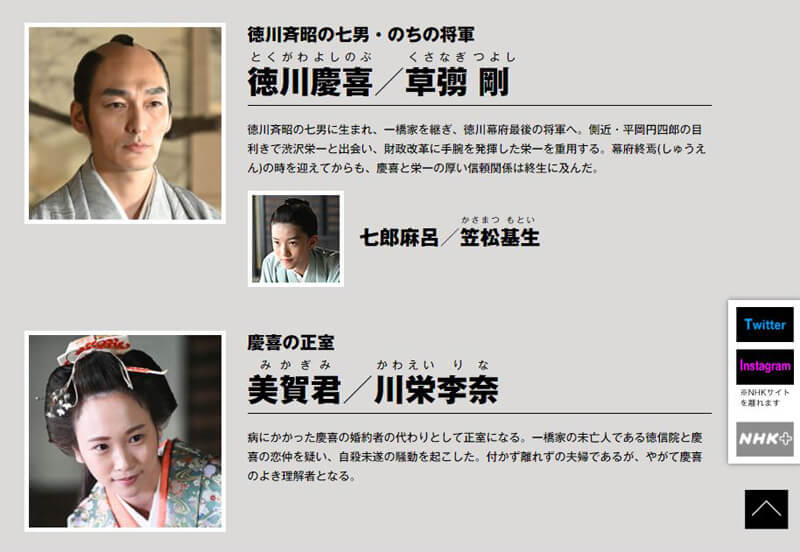

NHK大河ドラマ『青天を衝け』で、一橋徳川慶喜(演:草なぎ剛)が一条家の養女・美賀子(演:川栄李奈)を正室に迎える。

一条家とは京都の公家、その頂点に位置する五摂家(ごせっけ/摂政・関白になれる五家)のひとつである。なぜ京都の公家から嫁サンを迎えたかというと、徳川家では京都の公家、もしくは皇族から正室を迎えるのが通例になっていたからだ。

幕府草創の頃は大名間の政略結婚がほとんどで、尾張徳川家初代は浅野家(当時は和歌山藩)から、紀伊徳川家初代は加藤清正の娘を正室に迎えていたが、大坂夏の陣以降はその必要性が希薄になった。

3代将軍・家光の妹が後水尾(ごみずのお)天皇に入内して京都に人脈が拡がると、その妹の紹介で、五摂家のひとつ・鷹司(たかつかさ)家と家光との縁談が成立した。若き日の家光は女性に興味がなく男色に走っていたので、夫婦仲は最悪だったのだが、以後、徳川将軍家は公家・皇族から正室を迎えるようになる。

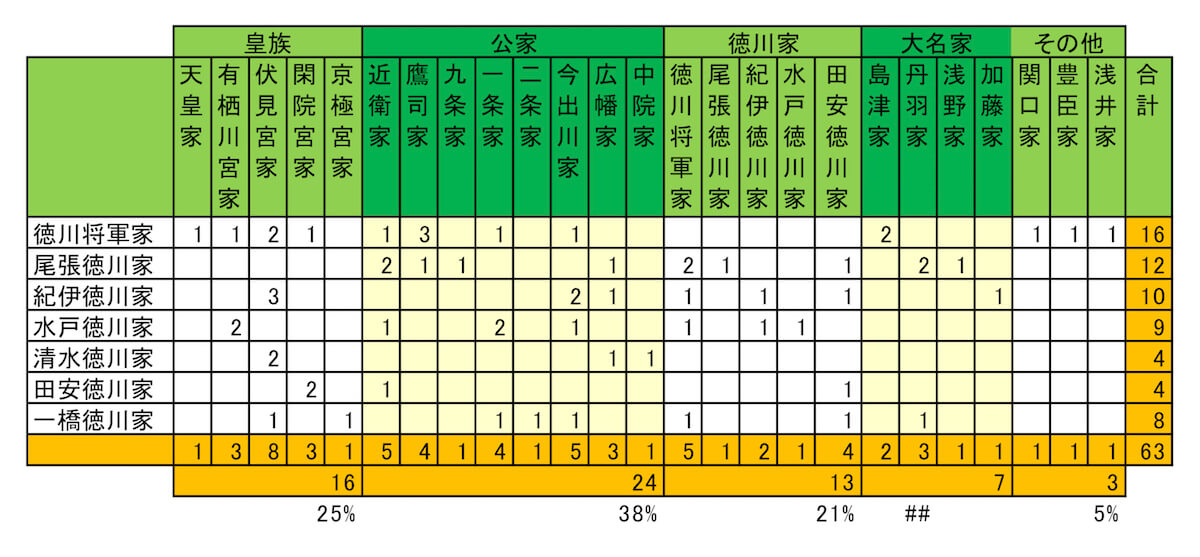

表にまとめてみると以下の通りで、半分以上が公家か皇族からとなっている。次いで多いのは、徳川家内部の婚姻だ。将軍家の娘は御三家に嫁ぐのが通例だったため、御三家から見ると、正室は徳川家内部が多くなる。また、将軍家から御三家へ婿養⼦に⾏く場合、徳川家内部の婚姻にカウントされてしまうので、多くなってしまっている。

例外的な外様大名からの正室は、11代将軍・家斉が一橋徳川家の嗣子として島津家と縁談をととのえ、そのまま将軍家の養子になったので実現したケースである。さらに、家斉が壮健で子だくさんだったので、それにあやかりたいと孫の家定(演:渡辺大知)が島津家から迎えたのが、天璋院篤姫(演:上白石萌音)である。

徳川斉昭によって慶喜との婚姻を破談に追い込まれた一条家の娘、千代姫の呪いが徳川家を滅ぼした?

そして、徳川慶喜である。

実は、慶喜の実父・水戸徳川斉昭(演:竹中直人)は、慶喜の結婚相手に天皇の娘(皇女)を希望していたという。将軍家でも皇女の降嫁はまだなかった。7代将軍・家継が皇女と結納(ゆいのう)を交わしたが、その2カ月後に死去してしまった一例だけである(その皇女は見たこともない許婚[いいなづけ]のために、他家に嫁ぐこともなく、44歳の生涯を終えたという)。

斉昭の姉は関白・鷹司政通(たかつかさ・まさみち)に嫁いでいたので、その世話で一条忠香(ただか)の娘・千代姫(照姫ともいう)が選ばれた。ところが、彼女には顔にアバタがあったらしい。自慢の息子の嫁に皇女を切望していた斉昭は、ただでさえわがまま放題、ましてやそんな“瑕疵”(かし)を許せるほどにはとても人間ができていない。ゆえに、強引にこの縁談を破談に持っていってしまった。

しかし一条家のほうでは、千代姫が辞退した(させられた)ものの、代わりに妙齢の娘がいなかった。そこで、美人の誉れが高かった美賀子、今出川公久(いまでがわ・きんひさ)の長女を忠香の養女とすることで縁談をととのえた。今出川家と一条家の血縁関係は薄く、むしろ鷹司家との婚姻関係が濃い。美賀子の兄・今出川実順(さねあや)の妻も鷹司家の出身である。おそらく斉昭の義兄・鷹司政通が手を回したのだろう。

有名な話だが、慶喜の家では以下のような伝説が伝わっていたという。

千代姫は婚約後に疱瘡(ほうそう、天然痘)にかかって顔にアバタができてしまい、婚約を辞退せざるを得なくなった。代わりに一条家の養女として美賀子が慶喜に嫁いだので、「美賀子が一橋へおさまっても、決して世継ぎは生(いか)せぬ。慶喜のあとは根だやしにしてやる」と恨みながら自害した。そのため、美賀子に子ができなかったのも、慶喜が朝敵にされるなどの恵まれぬ状況に追いやられたのも、みな千代姫の恨みのせいだといわれた。明治維新後の慶喜の屋敷には、千代姫のおばけが出るという伝説さえささやかれたという。

しかし、「伝説」といわれるからには、あくまで伝説なのである。実際には千代姫は自害しておらず、浄土真宗の寺院に嫁いで明治13(1880)年まで存命していた。死去に際して、かつての婚約者・慶喜邸にわざわざ連絡があったという。うーん、ありがた迷惑だなぁ。

徳川慶喜と結婚した美賀子に恋のライバル登場、それは、一橋徳川家の先々代の未亡人、徳信院であった

ともあれ、安政2(1855)年12月、慶喜と美賀子は婚礼を挙げた。美賀子21歳、慶喜19歳(数え年)。美男美女のカップル誕生である。慶喜は美男子で有名だった。若かりし頃、江戸城に登城すると、大奥の女子たちがキャアキャア騒ぐので、「余は有栖川宮の孫なるぞ(だから、甘く見るなよ――ってことなのだろうか)」と言ったとか、言わなかったとか。

先述したように千代姫は自害してなかったので、「呪い」はなかったのだが、美賀子の前に恋のライバル(?)が立ちはだかり、幸せな新婚生活とはいかなかった。

慶喜が11歳で一橋徳川家に養子に入った時、先々代の一橋徳川慶寿(よしひさ)の未亡人・徳信院(演:美村里江)がいた。未亡人とはいってもまだ18歳。慶喜はこの7歳年上の徳信院を慕い、非常に仲がよかったという。美賀子が嫁いでくるまでの8年間、ともに過ごした仲である。

この両人の親密な仲に、新婚当初の美賀子が激しく嫉妬して、ヒステリー状態になったらしい。そして、狂言かどうか定かではないが、自殺騒ぎまで起こしたという。

しかし、結婚4年目の安政5(1858)年7月、美賀子は女の子を産んだ(のだから、この頃には夫婦仲は安定していたのだろう)が、その日のうちに早世。その後も4人の子どもを授かったのだが、いずれも夭折したという。「やっぱり、千代姫の呪いなんじゃないの?」って思うよね。違うんだけど。

では、「慶喜のあとは根だやし」になったかといえば、さにあらず。慶喜は2人の側室と10男11女、計21人の子どもをもうけた。明治維新後の慶喜の仕事は子作りだったと揶揄(やゆ)されるくらいの子孫繁栄である。

側室がいたってことは、正室・美賀子との仲はまた悪くなったの? と思うのは現代人の考え方で、2人の仲は円満だった。

慶喜は将軍在位の間、京都・大坂で奔走し、江戸には不在だった。美賀子は大奥には入らなかったものの、江戸住まいだったので、ずーっと別居していたわけだ。その後、慶喜は朝敵となり謹慎。寛永寺から水戸を経て静岡に移った。明治2(1869)年に謹慎が解除され、美賀子を静岡に呼び寄せた。お互い頼れる者が少なくなったことで、より愛情が増したのだろう。夫婦仲は良好になったという。

明治24(1891)年に美賀子に乳ガンが見つかり、3年かけて4回手術をしたが、容態は好転せず、結核も発症。明治27(1894)年7月に肺炎で死去した。享年60。

明治天皇は徳川慶喜の義弟、35年ののちに交わした“兄弟の杯”、そして慶喜は公爵に列せらる

美賀子の死から2年、慶喜も還暦を迎えた。老齢と健康不安から、明治30(1897)年に慶喜は静岡から東京へ転居する。旧大名や親戚筋はみな東京に住んでいたから、交遊が増え、かつての朝敵だった慶喜の名誉が徐々に回復されていく。

翌明治31年2月に慶喜は宮中へ参内。明治天皇との酒宴に及んだ。酒宴では美子(はるこ)皇后がお酌をしていたという。美子は忠香の三女で、美賀子の養妹にあたる。つまり、慶喜と明治天皇は義理の兄弟なのだ。

一説には、慶喜が帰った後、明治天皇が伊藤博文に「伊藤、俺も今日でやっと今までの罪ほろぼしができたよ。慶喜の天下をとってしまったが、今日は酒盛りをしたら、もうお互いに浮き世のことで仕方がないと言って帰った」と語ったと伝えられる。

明治35(1902)年6月に慶喜は公爵に列し、名誉回復は成就。維新から35年もの月日が経っていた。