なぜ失業率低下でも雇用環境が悪化?大量の「求職活動断念者」「不本意非正規雇用者」

はじめに

雇用環境を示す最も代表的なデータに失業率があり、日本の失業率は総務省「労働力調査」の中で公表される。そもそも失業率とは、労働力人口に占める失業者の割合と定義され、労働市場における需要と供給のバランスで決まってくる。

需要要因では、例えば景気が悪くなって企業の生産活動が停滞すれば、人材への需要が落ち込んで失業率が上がる。一方、供給要因には労働参加率があり、これは人口構成や労働意欲によって変動する。例えば、高齢化や景況感の悪化、ウイルス感染に対する恐怖心の高まりなどによって人材が労働市場から退出すれば、労働参加率の低下を通じて失業率が低下する場合がある。

労働参加率の上昇が労働力人口を押し上げ

我が国の失業率の推移を振り返ってみよう。リーマンショック後となった2009年度の5.2%をピークに低下基調となった完全失業率は、2019年度には2.3%まで低下したが、コロナショックに見舞われた2020年度は2.9%までの上昇にとどまっている。

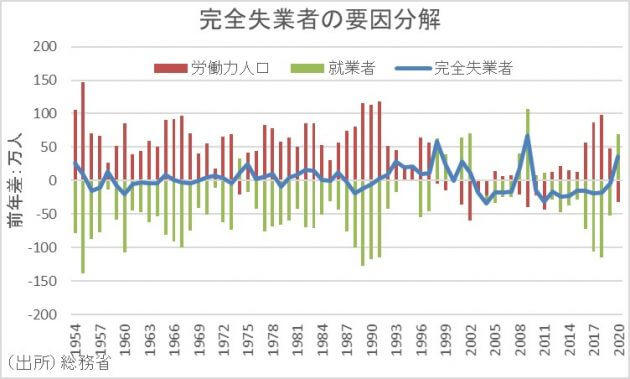

しかし、失業率の上昇が限定的だからといって雇用環境の悪化も限定的とは限らない。実際に2020年度の失業者数の増加を要因別に分解してみると、就業者数は▲69万人も減っているが、労働力人口も▲32.5万人減っているため、結果として完全失業者が+36.5万人の増加にとどまっている。つまり、就業者が減少していても、労働参加率の低下により労働供給も減っているのである。

コロナショックに見舞われた2020年度以降、移動や接触を伴うビジネスを中心に企業の労働需要が落ち込んだ一方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響で求職活動すら断念している人が多いことが、求職活動が条件となる失業者の増加を抑制している。雇用調整助成金の拡充だけではなく、移動や接触を伴うビジネスを中心に就業をあきらめて非労働力化した女性が増えたからである。

増える新たな求職活動

足元では非自発的な失業者数にピークアウトの兆しが見えてきたが、一方で新たに求職活動をし始めた失業者数が増え始めていることからすれば、失業者数全体がピークアウトしたとはいいきれない。潜在的な就業希望者がまだ多数存在しているとすれば、まだ労働供給の余地があることを示している。これが、景気が最悪期を脱しても雇用環境の改善には時間がかかる理由の一つである。

そもそも、完全失業者とは「就業を希望して実際に求職活動をしている人」である。つまり、就業を希望していても、何がしかの理由から就業活動をしていない人は含まれない。実際、就業環境が厳しくなったり新型コロナウイルス感染のリスクが高まったりすると、求職活動をあきらめてしまう人は増える。つまり、実際の労働需給の状況を見るには、非労働力人口に含まれる就業希望者の動向にも注意が必要だ。

豊富な労働供給予備軍

総務省「労働力調査」の詳細結果を確認すれば、2021年1-3月期時点で214万人の失業者数を上回る254万人の就業希望者(就業を希望しているが、求職活動をしていない人)が存在することがわかる。非求職の理由別にみても、「適当な仕事がありそうにない」が95万人、「出産・育児・介護・看護のため」が51万人存在し、依然として潜在的な労働供給の余地があることがわかる。

潜在的な労働供給の余地は、現職の雇用形態別にみても指摘できる。2021年1-3月期時点の非正規雇用者数は2055万人となり、全雇用者数の34.5%を占める。そしてなかでも、正規の仕事がないという理由で非正規になっている雇用者(以下、不本意非正規)は、今年1-3月時点で失業者数を上回る219万人存在する。

特に、我が国で非正規の雇用者比率が上がりやすい背景には、正社員を解雇しにくい日本特有の雇用慣行がある。例えばコロナショック後のように急激に業績が悪化する局面では、企業は最大のコストである人件費の削減を余儀なくされる。ところが人件費の大部分を占める正社員の雇用は調整しにくく、非正規社員または新卒採用を減らすかしか現実には方法がない。こうした日本特有の雇用慣行により、不本意非正規の雇用者にしわ寄せが来やすい。

表面上の失業率より悪い雇用環境

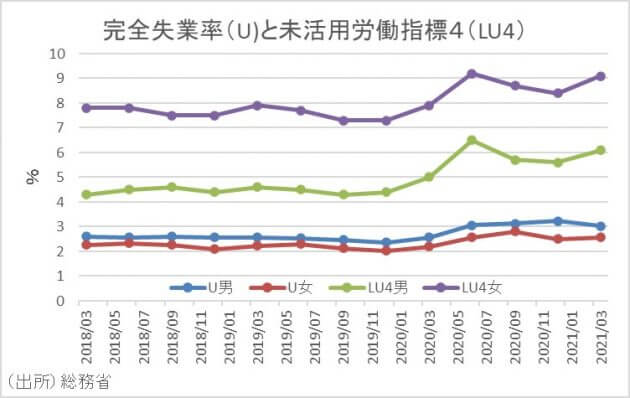

実際、最も代表的な雇用環境を示す指標である完全失業率は低下しているが、広義の失業率ともいわれる未活用労働指標は逆に悪化していることには注意が必要だろう。

というのも、完全失業率は就業者と完全失業者を合わせた労働力人口に占める完全失業者の割合を示したものだが、直近の四半期データに基づけば、今年1-3月期時点で▲0.1ポイント低下の2.8%となっている。そして男女別で見れば、男性が▲0.2ポイント低下の3.0%に対して、女性が+0.1ポイント上昇の2.6%となり、女性の雇用環境が悪化しているように見える。

しかし、就業していてももっと働きたいと考えている人や、非労働力人口の中でも働きたいと考えている人も存在するが、そうした人たちは完全失業者にはカウントされていない。このため、総務省は平成30年からこうした状況を加味した広義の失業率ともいえる「未活用労働指標」を集計して公表している。

そして、なかでも最も範囲を広げた未活用労働指標LU4(=「労働力人口+潜在労働力人口」に占める「失業者+追加就労希望者+潜在労働力人口」の割合)を見ると、今年1-3月期時点で+0.6ポイント上昇の7.1%の水準にあり、特に男女別では男性が+0.5ポイント上昇の6.1%にとどまっているのに対し、女性が+0.7ポイント上昇の9.1%の水準にあることがわかる。

この理由としては、非労働力人口のなかでも働きたいと考えていても、就業環境の厳しさや感染を恐れて求職活動していない人たちが失業者としてカウントされていないこと加えて、女性の割合が高い非正規労働者を中心にもっと働きたいと考えている人が多数存在すること等が推察される。したがって、景気が良くないわりに失業率が低く抑えられているからといって、楽観視できないということは未活用労働指標からも明らかである。

以上の分析に基づけば、仮に緊急事態宣言の時期や期間をさらに拡大するようであれば、政府には予備費を有効に活用した柔軟で迅速な政策対応が求められるといえよう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)