マクドナルド、死角は「デリバリーのポテトの味劣化」「ゴミ箱あふれ」問題?

日本マクドナルドが絶好調だ。1年以上に及ぶコロナ禍のなかで、中期経営計画に則り適切な取り組みを着実に継続した結果といえよう。

日本マクドナルドが絶好調だ。1年以上に及ぶコロナ禍のなかで、中期経営計画に則り適切な取り組みを着実に継続した結果といえよう。

5月13日に発表された2021年12月期第1四半期(1-3月)決算短信によると、売上高は758億9100万円(前年同期比5.0%増)、営業利益は92億3000万円(同19.7%増)である。販売費及び一般管理費はほぼ前年同期と同額であり、売上高の伸長がそのまま営業利益の伸びにつながったとみられる。1年前は新型コロナウイルス感染症の対応に戸惑うことも多かったが、その経験をもとに対策を講じることができたという見方もできる。

マクドナルドの好調を支えているのが、非接触の仕組みであるモバイルオーダーとデリバリー手段の多様化ではないだろうか。特に自社デリバリーに加え、業界大手の出前館とウーバーイーツをはじめとする他社デリバリーの組み合わせが功を奏している。商品お渡し口の案内表示にデリバリーの番号を見かけることは、ほぼ日常になっている印象だ。特に週末の朝から午前中の時間帯は、どのデリバリーツールも忙しく稼働している。

では、マクドナルドに死角はあるのだろうか?

筆者は2つあると考えている。マクドナルドが2021年に注力する取り組みとして掲げる「ピープル」「メニュー・バリュー」「店舗展開」「デジタル・デリバリー・ドライブスルー」のなかで、メニュー・バリューが1つ目の課題。2つ目はSDGsに関連するプラスチック容器の取り扱いに関してである。ひとつずつ解説してみよう。

待ち望まれるポテト専用容器

1つ目の課題であるメニュー・バリューは、ずばり商品の品質だ。ゴールデンウイーク期間中は増え続けるデリバリーに対応するためか、例えば有楽町界隈では事業系ビルに同居する2店舗を閉めて、商業テナントにある1店舗体制で営業していた。店舗閉鎖は人員配置を再構築するには最適な経営戦略だ。3店舗分の顧客が営業しているひとつの店舗に来店が集中することから、銀座INZ店は(顧客自身が適度な距離を意識して保ちながら)ほぼ満席に近い状態が続いている。

話はそれるが、ドミナントを業績不振の理由としたものの、近隣の店舗を閉鎖しても顧客が増えなかったステーキ店とは大きな違いではないだろうか。同ステーキ店の不振は店舗戦略ではなく、(会社は認めていないが)行く価値のない店舗であった、というのが大きな理由である。

さて、モバイルオーダーやテーブルデリバリーなどの非接触アプリは、コロナ禍対策を追い風にして飛躍的に認知が進み、利用する顧客も増えている。モバイルオーダーが増えることにより、受注カウンターの人員をお渡しカウンターなどに配置することができるため、人員の効率的な配置から見ても、スタッフにとってもよい仕組みだと考えられる。

筆者はモバイルオーダーをフル活用している。カウンターで注文し、ポイントカードを提示する方法もあるが、モバイルオーダーで支払いをLINE Payカード決済にすることで、5月以降は2%のポイント還元となる(4月までは初年度特典としてLINE Pay支払いで3%であった)。カウンターが混んでいなければ、ポイントカードを提示し、LINE Payカードで決済することにより、都合3%相当のポイントをGETすることができる。

先日訪問したマクドナルドの店舗では「タッチ決済」と伝えたが、うまく伝わらなかった。あとで調べたところ、「クレジットカード支払いで」と伝えタッチするのが正解だと、ホームページに記載されていた。

三井住友カードでは昨年4月30日まで「VISAのタッチ決済」利用でもれなく最大1000円まで無料というキャンペーンを実施していた。実際に利用された方も多いだろう。また、5月11日より国内のVISAカードがApple Payの全機能に完全対応することになった、と報道もされた。筆者が所有するLINE Payカードは、いったん削除し再登録が必要であるが、再登録後はIDマークの横にVISAマークが表示され、対応が可能になった。

現在VISAのApple Pay対応記念!最大1,000円分プレゼントキャンペーンが6月30日まで実施されている。この機会に非接触であるタッチ決済を体験してみてはいかがだろう。

コロナ禍においてテイクアウトやデリバリー需要のさらなる増加は必須であるが、デリバリーが増加することは良い面もあれば、悪い面もある。デリバリー商品は、良い状態で顧客まで商品が配達されるかがカギとなる。他社デリバリーの場合、顧客はマクドナルドの公式アプリからデリバリー業者を選択するのではなく、デリバリー業者のサイトやアプリから店舗を選ぶ仕組みになっていることも大きな課題となっている。出前館のように雇用契約を選択できる会社もあれば、個人事業主として業務委託契約としている会社もあり、すべてが配達のプロフェッショナルとはいえない状況だ。

日本以外の国であれば、デリバリーで届けられた商品の量が少なくなることや、質が劣化していることは、デリバリーを選択した顧客の自己責任とされる。日本においてはデリバリーにおいても、店舗と同水準の商品が届けられると顧客は信じている。

特にマックフライポテトについては、商品劣化が著しい商品のひとつとして、よく聞かれる。揚げたてあつあつのポテト、店舗と同じ状態のポテトが届くとは誰も想定していないが、デリバリーやテイクアウトを利用して自宅で袋を開けた時の失望感は大きい。自社デリバリーはすぐに出来立てを積載することは可能だが、他社デリバリーでは時間経過は避けられない。配達員がオーダーを確認し、店舗に受け取りに行く時間が加算されるからだ。

デリバリー自体に配送料金が必要となるが、ついでにポテト専用容器の追加料金を設定してはどうだろうか。例えば100円の追加負担で出来立てに近い味わいを自宅で体験することができるのであれば、負担するコストよりも満足度がはるかに上回ると筆者は考える。今後もデリバリー需要の増加が見込まれるなかで、顧客が容器代金を負担することで取り扱う商品が拡大するのであれば、生産者・事業者・消費者三方ともに良きことではないだろうか。

また、テイクアウトにおいても顧客が選択する形で容器を購入できれば、なお良し。商品だけでなく、専用容器を通じてマクドナルドの店舗体験そのものを自宅に持ち帰る(再現する)ことができれば、顧客にとっては、かけがえのない体験になることだろう。

業種は異なるが、シャトレーゼが運営するYATSUDOKIブランドでは、自社ワインである「樽出し生ワイン」は初回のみ専用ボトルを購入する仕組みとなっている。瓶ビールと同じく再利用を前提とした仕組みだ。税込み157円の専用ボトルは、中身に価値を感じ、少しでも安価で楽しむための必要経費と考えれば決して高い負担ではない。

ストローと蓋の分別

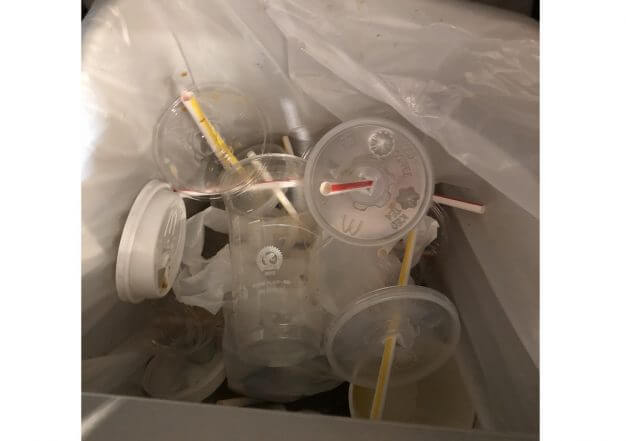

2つ目の課題であるプラスチック製品。代表として挙げられるプラストロー。冷たい飲み物の容器をプラスチック製から紙製に変えました、とマクドナルドのホームページに記載されているが、ストローに関する記載はない。ゴミ箱の中で、蓋に刺さったままのストローが多く見られる。

廃棄物の軽量化の観点から、ストローと蓋を分けて回収するという取り組みはいかがだろうか。そうするだけで、ゴミ箱の収容能力は高まる。週末の昼時など混雑している時間帯に、あふれるゴミ箱をよく見かける。店舗内の環境を維持する観点から、顧客としても協力可能なレベルではないか。取り組み方法は異なるが、ファストフードチェーンのウェンディーズでは、プラスチックのカップと蓋・ストローを分別する取り組みを行っている。

ほとんど知られていないが、2020年12月に川崎市、昭和電工、マクドナルドの3社協同でプラスチック資源循環実証事業が実施された。これはストローやリッド(カップの蓋)などの使用済みプラスチックがケミカルリサイクルされる取り組みである。リサイクルといえば「おもちゃリサイクル」プロジェクトは通年で実施されるようになった。子供たちが使わなくなったおもちゃを、いつでも店舗に持参することができるようになり、リサイクルの意識がより身近になることが期待される。

日本を代表するファストフードの雄、マクドナルド。その取り組みは同業他社の見本となるにとどまらず、外食産業全体にとっての「範」ともなり得る。ホームページなどによる積極的な情報発信により「安全・安心」を顧客に届ける仕組みは、ほぼ確立されたといえるだろう。

マクドナルドが以上の課題を克服し、テイクアウトやデリバリーをさらに進化させることに期待したい。

(写真・文=重盛高雄/フードアナリスト)