大阪クリニック放火事件、犯人死亡で刑事裁判ナシの現実と、議論すべき被害者への“ケア”

2021年12月に大阪・北新地のビルに入居するクリニックで、28名が死傷(うち容疑者を含め死者27名)した放火事件は、社会に衝撃を与え、海外でも大きく報じられた。また、近年では2019年7月に発生した京都アニメーション放火殺人事件や2015年6月の東海道新幹線車内での焼身自殺など、類似の手口による事件も記憶に新しい。

これらの事件については、それぞれ動機の検証のほか、ガソリンの購入規制や列車内への持ち込み禁止などの対策が実施されている。しかし、個々の事件の真相究明や再発防止策はともかく、事件に共通する背景は、そのセンセーショナルさに反して見えづらいのが実情だ。

法社会学者で桐蔭横浜大学法学部教授の河合幹雄氏は、「これらの事件の真相を浮かび上がらせるためには、凶悪犯罪の側面よりも、自殺の側面に力点を置いて考える必要がある」と語る。

司法と犯罪のプロは事件をどう見るのか? 自殺の側面に注目することで、どういった背景が見えてくるのか? それは今後の類似事件を防ぐ手がかりとなるのか?

本連載では、大阪クリニック放火事件とその類似事件の背景について論じた前編に引き続き、犯罪被害者およびその遺族へのケアの実態と、今後社会がとるべき施策を後編として取り上げ、事件について掘り下げていきたい。

戦後2番目となる27名もの死者を出した大阪クリニック放火事件、そして類似事件に共通する背景と、それらの事件が我々に伝えるものとは――。

1974年の三菱重工ビル爆破事件をきっかけに議論が開始された、被害者に対する経済補償

――前編では大阪クリニック放火事件について、自殺という側面に注目することの重要性や、そこから見いだされる対策、さらに体感治安と実際の統計との相違について解説していただき、事件の背景などについて考えてきました。今回は、不幸にして実際に犯罪が起こってしまった場合に必要とされる、被害者やその遺族へのケアについて解説していただきたいと思います。現在の日本において、そうしたケアはどのような形で実施されているのでしょうか?

河合幹雄 まず、犯罪によって亡くなった被害者本人については、その冥福を祈るしかありません。ただ、犯罪被害者に対するケアを考えるにあたっては、本人はもとより、その遺族についても被害者と捉えるべきです。遺族の受ける直接的・間接的な被害を考えれば、ここに異論を差しはさむ余地はないでしょう。

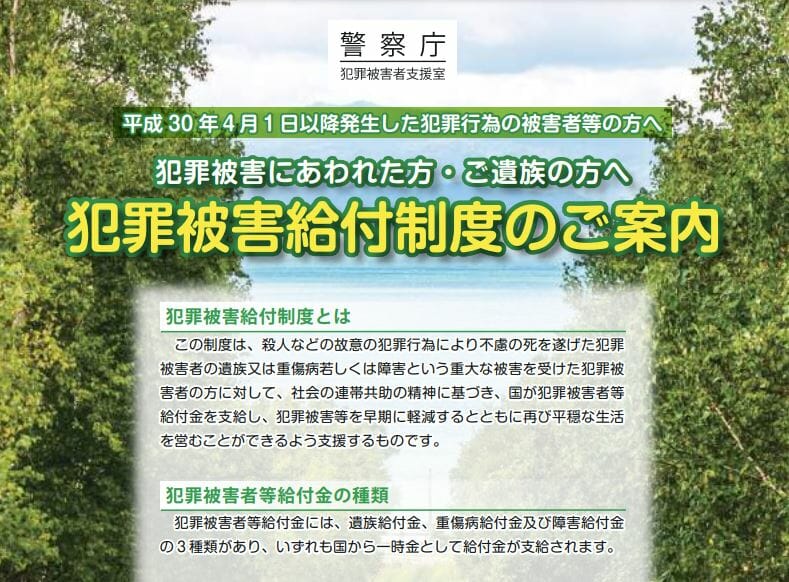

経済的なケアについては、犯罪被害給付制度にもとづく給付が行われます。法の原則からいえば、被害者に対する経済補償は、加害者である犯人が行うものですが、この制度は社会の連帯共助の観点から、被害者に対して公費による金銭給付を行うものです。この制度が開始されるきっかけとなったのは、1974年8月に発生した三菱重工ビル爆破事件です。武闘派左翼グループの東アジア反日武装戦線が、平日昼過ぎに東京・丸の内のオフィスビルを爆破し、384名が死傷(うち死者8名)したこの事件では、加害者である犯人から被害者が経済補償を得られないなかで、ビルの中で働いていた人などが労災給付を受ける一方、ビルの外で被害を受けた通行人はなんら補償を受けられないといった問題が生じ、被害者への公費による金銭給付開始に向けた世論が高まりました。その結果、1980年に犯罪被害者等給付金支給法が成立、翌1981年に施行され、現在に至っています。

精神的なケアについては、もう少し話が複雑です。被害者に対する精神的なケアの必要性が議論されるようになったのは、犯罪被害給付制度が施行されてから10年が経過した1991年です。同制度発足10周年記念シンポジウムにおいて、経済的な支援もさることながら、精神的なケアにも公的な制度が必要ではないか、という提言を受けたことがきっかけとなり、翌1992年、法学者らで構成される犯罪被害者実態調査研究会による調査が開始されました。この調査は、日本で初めての本格的な犯罪被害者に関する実態研究であり、そのなかで警察の捜査過程における二次的被害の問題や情報提供のニーズが指摘されました。そうした指摘やその後の議論を経て、刑事裁判での証人尋問における被害者の遮蔽や、被害者がモニター装置を用いて法廷外の場所から証言するビデオリンク方式などが制度化されました。また、殺人や傷害など、一定の事件の被害者やその遺族が、裁判において被告人質問などに参加できる被害者参加制度なども導入されています。

被害者やその遺族の「事件についてきちんと知りたい」という思いに応えるべき

河合幹雄 ここで、精神的なケアのなかでも、被害者やその遺族による裁判への参加について掘り下げてみたいと思います。そもそも、刑事裁判における“当事者”とは、国家の代表者である検察官と、犯罪の嫌疑を受け、公訴を提起された被告人、およびその弁護人です。刑事裁判は国家の刑罰権を発動するか否かを決める場ですから、元来、被害者のケアは制度の念頭になく、被害者が法廷に現れるのは証人として尋問を受けるときぐらいで、被害者は蚊帳の外だと指摘されてきました。しかし、先ほどのような世論の高まりを受け、被害者やその遺族が、法廷で直接被告人に質問できる被害者参加制度などが実施されるようになりました。

被害者やその遺族を裁判に参加させる理由としては、彼ら彼女らの「自らの想いを裁判所に伝えたい」「被告人に自ら質問したい」といったニーズを満たすことはもちろん、「事件についてきちんと知りたい」という思いに応えるという点も挙げられます。もちろん、推定無罪の原則が適用される刑事裁判において、これらの理由を絶対的なものと考えることには慎重であるべきですが、一考に値するものであることは間違いないでしょう。

被害者やその遺族の「事件についてきちんと知りたい」という思いに応えることを趣旨とした制度は、少年事件における審判参加制度として運用されています。少年審判の目的は本来、罪を犯した少年などに過ちを自覚させ、更生させることですから、国家の刑罰権を発動するか否かを決める刑事裁判とは似て非なるものです。また、そうした目的に照らし、公開が原則の刑事裁判と違って、少年審判は原則非公開で行われます。しかし、被害者やその遺族からすれば、非公開で少年審判が行われてしまうと、参加どころか傍聴にすら行けないことになります。

そこで審判参加制度においては、被害者やその遺族が裁判官や家庭裁判所調査官と面談し、事件について説明を受けるとともに、意見陳述を行う運用がとられています。この制度は、少年の保護のために事件の全容が見えづらくなっているなかで、被害者やその遺族の「なぜうちの子が事件に巻き込まれたのか」という思いに応えるとともに、彼ら彼女らが事件について理解し、納得する手助けをするための制度であるとも考えられます。

犯人死亡の場合、警察の捜査はあっても、起訴→刑事裁判は開かれない

――では、被害者ケアの観点から現在の制度を考えたとき、どのような課題や改善点があるのでしょうか?

河合幹雄 問題点としては、まさに今回の大阪クリニック放火事件のように、犯人が死亡してしまった際の取り扱いが挙げられます。先ほど申し上げたように、刑事裁判は、国家の刑罰権を発動するか否かを決める場であり、少年審判の目的は、罪を犯した少年などに過ちを自覚させ、更生させることです。そうすると、犯人が死亡したケースにおいては、そもそもの客体がいなくなっているわけですから、それ以上手続きは行われない、つまり起訴はされず、刑事裁判も行われないことになります。

この結論は、特に理不尽というものではなく、むしろ制度から導き出される論理的帰結に過ぎないわけですが、被害者やその遺族に対するケアという観点からは、どう考えても不十分でしょう。犯人が死亡している以上、彼ら彼女らの「自らの想いを裁判所に伝えたい」「自ら質問したい」といったニーズを満たすことができないのはやむを得ないとしても、「事件についてきちんと知りたい」という思いまでもが手続き打ち切りによって蓋をされてしまうのは問題ではないか、ということです。

――なるほど。確かに犯人が死亡していることを理由に手続きを打ち切ると、公的な制度のなかで被害者やその遺族が事件について理解するのは難しくなりますね。では、先生はそうした現状について、どのような改善策を提示できるとお考えですか?

河合幹雄 被害者やその遺族に対するケアの観点からは、犯人が死亡している場合であっても、捜査によって判明した状況について彼ら彼女らに情報提供を行うべきです。というのも、実務において警察は、犯人を特定し類似犯罪の防止に資するためという理由づけで、一定の捜査を行っています。ですから、そこで得られた情報を彼ら彼女らに開示することは、それほど大きな負担を捜査機関に課すものではない一方、犯罪被害に対するケアの観点から考えれば極めて重要であると考えられるからです。また、少年審判における審判参加制度を参考にした制度を新たに構築することも有効でしょう。すなわち、単に捜査によって得られた情報を開示するのみならず、警察、あるいは第三者である裁判所等と面談し、質問を受けつけるのです。こうした制度については、今後立法措置を講じることも必要だと思われますし、現に日本被害者学会でも議論が行われているところです。

大阪クリニック放火事件の背景と今後……事件が我々に伝えるもの

河合幹雄 最後にもう1点つけ加えるならば、先述した通り今回のような事件は、発生を防ぐことが極めて困難であるという意味においても、そしてその発生確率の低さという意味においても、いわば、自然災害に近いといういい方も可能だと思います。となれば、まれにではあれどその都度それに対峙しなければいけない我々社会の側の対応策としては、発生を防止することそのものよりも、発生時におのれの命を守ることのほうにこそ比重を置いてものを考えるべき、という発想の柔軟さも必要とされるのではないかと思います。

たとえガソリンを撒かれて放火されても、建物に複数の避難経路が用意されていたり、個々人が普段から万一の際の脱出を想定しておいたりすることで、命だけは助かる可能性を高めることができます。この種の事件については、そうした発想の転換も必要なのではないでしょうか。

(構成=青木 隼)