紫光集団が2度目の債務不履行

中国の中核的な半導体企業である紫光集団が2020年12月10日、社債の債務不履行に陥った(12月11日付日本経済新聞)。この社債は2018年12月7日に発行され、発行規模は50億元(約797億円)で、紫光集団の償還前社債のなかでは最大規模である。

加えて同日、紫光集団傘下の紫光国際が米ドル建てで発行した額面4億5000万ドル(約470億円)についても債務不履行になった模様である。紫光集団は11月16日にも13億元(約207億円)の社債債務不履行を起こしており、今回が2度目となる。

前掲日経新聞記事によれば、紫光集団は2020年6月末時点で1566億元(2兆4751億円)の有利子負債を抱え、うち5割強が1年以内に返済期限を迎えるという。しかし、紫光集団は2020年1~6月期に33億元(約523億円)の最終赤字に陥っており、財務状況は極めて厳しく、同社は経営破綻寸前の状況にあると考えられる。

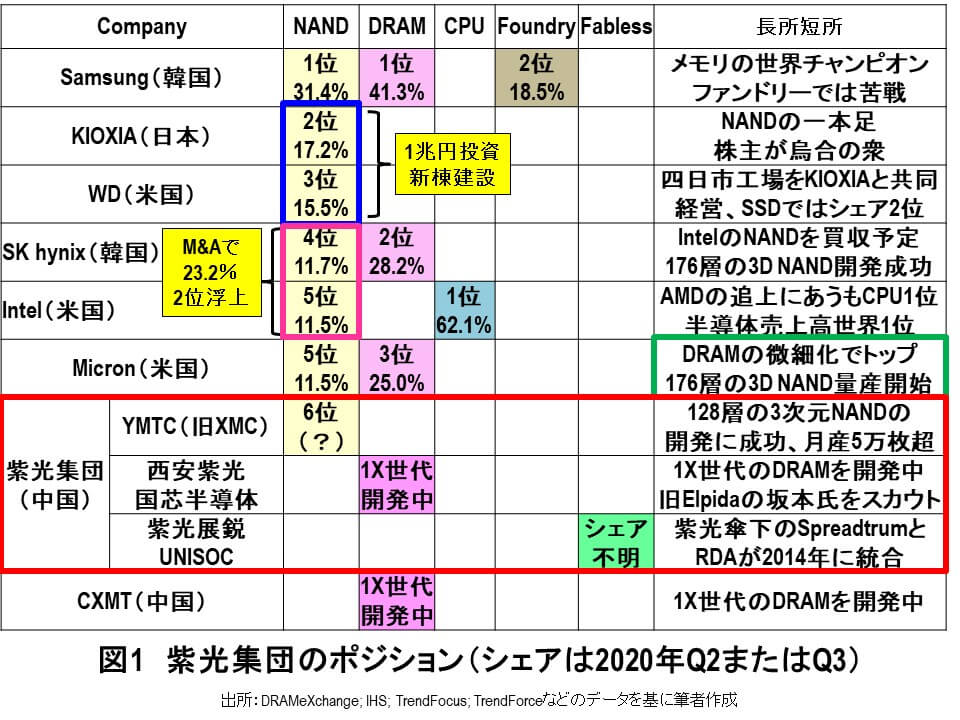

紫光集団傘下には、3次元NANDの量産を開始している長江ストレージ(YMTC、旧XMC)、旧エルピーダのCEOだった坂本幸雄氏をスカウトして先端DRAMを開発しようとしている西安紫光国芯半導体、および設計専門のファブレス紫光展鋭(UNISOC)がある(図1)。

上記の中でもYMTCは、64層の3次元NANDの量産規模が5万枚を超え、韓国サムスン電子やキオクシアなどのトップシェアメーカーが量産に苦労している128層の開発に成功し、中国初の大規模メモリメーカーとしての期待を集めている(図2)。

ところが、親会社の紫光集団が2度にわたる債務不履行を起こし、経営状況が悪化していることから、今後YMTCが3次元NANDの量産拡大のために設備投資を行おうとしても、資金を調達できない可能性がある。

本稿では、上記の紫光集団の行く末について論じる。結論を先取りすれば、紫光集団は習近平国家主席の母校の清華大学によって運営されており、「中国製造2025」を推進するために必要不可欠な半導体メーカーであるため、自力再建できなければ中国政府が何らかの方法で救済すると考えられる。しかしそうなると、米国のエンティティーリスト(EL)やブラックリストに掲載される可能性があり、紫光集団はまたしても企業存亡の危機に直面することになる。

以下では、まず、紫光集団の生い立ち、および同社と中国の半導体政策との関係について説明する。

紫光集団とは

紫光集団は清華大学科技開発総公司が母体となり1993年に設立された。清華大学は中国の理工系トップの大学であり、習近平国家主席の母校でもある。紫光集団は2009年に大幅な増資と再編を行い、株式の51%を清華大学傘下の清華控股有限公司、49%を民間企業である健坤集団が保有することになった。そして、健坤集団のトップの趙偉国氏が紫光集団の董事長(代表取締役)に就任した(2020年10月26日付日経新聞記事『中国半導体戦略の本丸、「紫光集団」とは何者か』より)。

その後、趙氏率いる紫光集団はM&Aを繰り返して、中国を代表する複合的な半導体メーカーに成長していく。その動向は、中国の半導体政策と軌を一にしているように見える。

紫光集団と中国の半導体政策との関係

習近平国家主席は、半導体の自給率向上のために 2014年6月、「国家IC産業発展推進ガイドライン」を制定し、「中国IC産業ファンド」を設立した。このファンドは当初2兆円程度だったが、その後、(正確にはわからないが)10~20兆円に増額された。

その翌年の2015年5月、習近平国家主席は、軍事技術と宇宙産業で米国を凌駕することを標榜して国家政策「中国製造2025」を制定し、半導体自給率を、2020年に40%、2025年に70%に引き上げる目標を立てた(ただし2020年の自給率は20%に届かず未達となる)。

このように中国政府が半導体政策を制定した頃から、紫光集団の動きが活発になる。まず、2014年にRDAマイクロエレクトロニクス(鋭迪科微電子)とファブレスで中国シェア第2位の展訊通信 (Spreadtrum) を統合して紫光展鋭(UNISOC)を設立し、これを16億ドルで買収した。次に、紫光集団は2015年に、背後にある豊富な「中国IC産業ファンド」を基に、世界の半導体企業の“爆買い”を企てた。図3は、2015年の世界半導体産業のM&Aの一覧を示したものである。筆者がカウントできたM&Aが17件あるが、その内15件が中国企業による買収であり、紫光集団が仕掛けた買収は10件にのぼる。

そのほとんどが失敗に終わっているものの、紫光集団は、米マイクロンを230億ドルで買収しようとしたり、TSMC、MediaTek、米ウエスタンデジタル、ルネサスエレクトロニクスの株式を大量に購入しようとした。このような紫光集団を中心とする中国企業の行動が米中ハイテク戦争の引き金になった。この経緯については後述する。

続いて紫光集団は2016年7月、同年3月に3次元NANDの開発を開始していたXMCの株式の過半を取得して傘下に収め、長江ストレージ(YMTC)と社名を変更し、240億ドルを投じて武漢に月産20~30万枚の量産工場を建設すると発表した。

さらに紫光集団は今年2020年6月に、重慶市にDRAM工場を建設することを表明した(6月26日付日経新聞)。この紫光集団傘下のDRAMメーカー西安紫光国芯半導体は、2009年に経営破綻したドイツのDRAMメーカー、キマンダの西安工場を前身としており、加えて2019年11月にエルピーダのCEOを務めていた坂本幸雄氏を経営幹部に招聘している。

中国政府は紫光集団を倒産させられない

このように、中国が半導体の自給率を向上させる国家政策を定め、巨額ファンドを設立し、それに呼応するように紫光集団が世界の半導体企業を“爆買い”しようとしたり、中国国内に巨大メモリ工場を建設しようとしてきた。つまり、紫光集団と中国政府との結びつきは相当深いと思われる。

その紫光集団が、冒頭で述べた通り、2度にわたる債務不履行を起こし、同時に巨額の負債を抱えており、危機的な経営状況に陥っている。しかし、紫光集団の運営母体が習近平国家主席の母校の清華大学であること、紫光集団が「中国製造2025」の推進には必要不可欠な半導体メーカーであるため、簡単に倒産させることができない。

したがって、紫光集団が自力で経営再建できない場合、中国政府は何らかの方法で紫光集団を救済することになるだろう。となれば、紫光集団はより一層、中国の国営企業の色合いが濃くなっていくことになる。

これに対して、中国と激しいハイテク戦争を行っている米国政府は、どのような対応をするだろうか?

米中ハイテク戦争の発端

今一度、図3に戻ろう。2015年に、巨額ICファンドを盾にして、中国の半導体自給率を向上させるために、紫光集団が中心となって世界の半導体企業を“爆買い”しようとしたことを論じた。

このような中国を危険視した米国のオバマ大統領(当時)は2016年10月、大統領科学技術諮問委員会(President’s Council of Advisors on Science and Technology、略称PCAST)に、米国の半導体企業の経営トップや著名な大学教授など集結させたワーキンググループ(WG)を設置させ、中国半導体産業の調査を命じた(拙著記事)。

WGの共同議長には、米国科学技術政策局のジョン・ホルドレン局長と、インテル元CEOのポール・オッテリーニ氏が就任した。WGのメンバーには、インテル、クアルコム、マイクロソフト、グローバルファウンドリーズ、フリースケール(現在はオランダNXPセミコンダクターズに統合)、アプライドマテリアルズなど半導体関連企業のトップに加えて、スタンフォード大学の第10代学長を務めたジョン・ヘネシー名誉学長およびカリフォルニア大学バークレー校ハース・ビジネススクールの元院長でビル・クリントン政権時代に大統領経済諮問委員会委員長を務めたローラ・タイソン教授が名前を連ねた。

PCASTはWGの調査を基に、オバマ大統領宛に、“REPORT TO THE PRESIDENT Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors(通称オバマ・レポート)”を提出し、ホワイトハウスが2017年1月6日、それを公開した(図4)。

そのオバマ・レポートは、「M&Aによって半導体市場の世界的なリーダーを目指す中国の野望が、米国の半導体産業にとって脅威となる」ことをはっきりと指摘している(EE Times Japan、2017年1月12日)。

バイデン政権下でも米中ハイテク戦争は続く

つまり、米中ハイテク戦争は、中国による半導体企業の“爆買い”がトリガーとなり、米国のオバマ大統領時代にその危険性が明確に認識されたことから始まったといえる。その後、米大統領が2017年1月20日にオバマ氏からトランプ氏にかわり、トランプ大統領が中国のハイテク企業を攻撃したような印象があるが事実はそうではない。

例えば、ファーウェイなど中国企業5社と米政府機関との取引を禁止した「国防権限法2019」は、米国の上院・下院の総意で定められた法律である(拙著記事)。また、米商務省がファーウェイをELに掲載したのも米国政府全体の総意である。トランプ大統領が行ったことは、国防権限法2019やELについて最後の署名をしたということ、および中国への攻撃を過激に演出したということに尽きるだろう。

来年2021年1月20日に、米大統領がトランプ氏からバイデン氏にかわることになった。しかし、誰が米大統領になっても、米中ハイテク戦争は終わらない。中国の半導体政策を危険視し、それに対する政策を決定しているのは米大統領ではなく、米国政府そのものだからだ。

もし紫光集団が国営企業になったら

話を紫光集団に戻そう。2度の債務不履行を起こし、危機的状況に陥っている紫光集団は、自力再建できなければ、中国政府が救済し、中国の国営企業色が強くなると推測できる。そして、もしそうなったら、バイデン大統領が就任した米国政府が黙っていないだろう。

米国防総省が12月3日、中国のファンドリーSMICを中国人民解放軍と関係が深い中国企業としてブラックリストに掲載した。これと同じように、紫光集団も米国防総省がブラックリストに掲載するかもしれない。

また、米商務省が紫光集団をELに掲載する可能性も高まるだろう。ELに掲載された中国企業には、米製品の輸出が禁止される。米国以外の製品でも、米国の知財が25%以上含まれていると輸出禁止となる。したがって、米商務省がELに掲載した中国企業は、企業存亡の危機に直面することになる。

例えば、中国で先端DRAMの量産を行おうとしていた福建省晋華集成電路(JHICC)が2018年10月29日にELに掲載された。その後、JHICCは、米国製の製造装置を導入できなくなり、第Ⅰ期工事だけで約6000億円を投じたDRAM事業は完全に頓挫してしまった(拙著記事)。

また、2019年5月16日にELに掲載されたファーウェイに対しては、2020年9月15日以降、米国製の設計ソフトと米国製の製造装置を使って製造されたすべての半導体の出荷が停止された(拙著記事)。その後、ファーウェイのスマートフォンのシェアは急落し、5G通信基地局ビジネスも継続が困難になっている。

最近では、米国防総省のブラックリスト入りしていたSMICが、とうとう12月18日にELに追加された(12月18日付日経新聞)。今後、米国製の製造装置の輸出が禁止されるため、SMICは微細化を推進したり、新たな量産工場を建設することが困難になるだろう。

果たして紫光集団もELに掲載されて、JHICC、ファーウェイ、SMICと同じように企業存亡の危機に直面することになるのだろうか? それは、紫光集団が自力で経営再建できるか否かにかかっている。今後の紫光集団の経営状況と、米国政府の対応に注目していきたい。

(文=湯之上隆/微細加工研究所所長)