大塚家具、骨肉の争い泥沼化の父娘は、実は対立していない ビジネスモデル分析より考察

この顧客満足と利益が、客観的に判断できる大塚家具のビジネスモデル・シンキングであり、これを実現するための方法が3段目の「プロセス」です。(7)広大なショールームをつくり、新聞の折り込みチラシで認知度を高めお客様に来店してもらうルートも確保します。この中で同社の強みは(8)従業員の接客能力や商品提案能力でした。(9)提供する高品質な家具は、子会社(非連結)である秋田木工をはじめ国内外の協力工場から仕入れました。

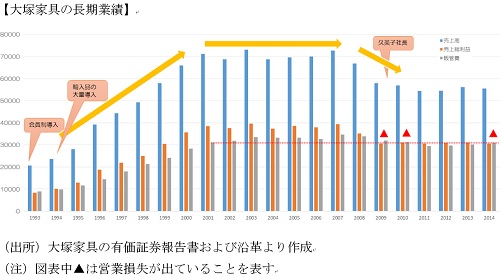

●父・勝久氏のビジネスモデルを数字で読むと?

9セルで分析したビジネスモデルは、数字でも確認できます。

93年に会員制を導入、94年に輸入家具の大量導入を確立した時点で大塚家具のビジネスモデルは確立し、以後右肩上がりで急激に成長します。付きっきりの接客や広大なショールーム、広告費による高コスト体質ながらも、品質の良さと接客能力の高さで、一時は売上高営業利益率10%を超えることもありました。

その後、イタリアのカッシーナやその他の高級輸入家具ブランドも日本に本格参入し競合が少しずつ増えたものの、03年から07年まで大塚家具のビジネスは安定していました。

しかし、このビジネスモデルにも陰りが見え始めます。08年にリーマンショックが起きると消費者の財布の紐は固くなり、ニトリやIKEAなどリーズナブルな価格帯のインテリアショップに顧客が流れ始めました。高コスト体質で経営していた大塚家具は売り上げの変動にもろく、ピークの01年には75億円、リーマン直前の07年には47億円あった営業利益が、08年には12億円にまで一気に低下してしまうのです。そのタイミングで勝久氏は娘の久美子氏を社長に任命しました。

当初、久美子氏は勝久氏のやり方を踏襲するかたちで経営を続けましたが、業績を劇的に改善させるために、勝久氏のつくりあげた体制にメスを入れていきます。それについては、次稿でお伝えします。

(文=川上昌直/兵庫県立大学教授)