アベノミクス、「時間当たり」実質賃金は上昇、ピーク更新…一人当たり賃金と乖離

アベノミクス失敗の裏づけとされる実質賃金の低下

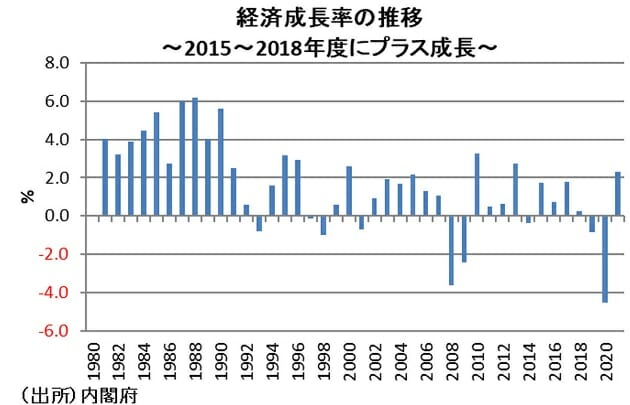

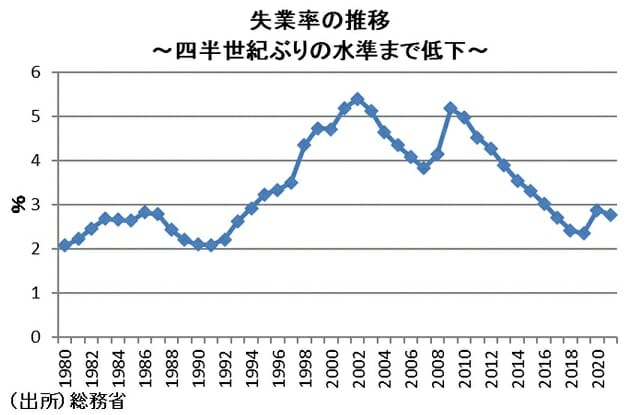

アベノミクス以降の日本経済は、景気が好転したとされている。GDP統計によれば、日本経済は消費増税と景気後退期を除く2013年度と2015~2018年度にプラス成長を達成した。また、失業率は2017年度に23年ぶりに3%を下回り、現時点でもそれを維持している。しかし、実質賃金の低下を理由に、このような景気好転を体感温度の上昇として実感できている人は必ずしも多くないとする向きもある。

ただ、日本の最低賃金や米国の賃金データなどでは平均時給で測られることからすれば、実質賃金が低下傾向にある背景には、一人当たり労働時間の減少という側面もあると考えられる。

原因は物価の上昇と短時間で低賃金雇用者数の増加

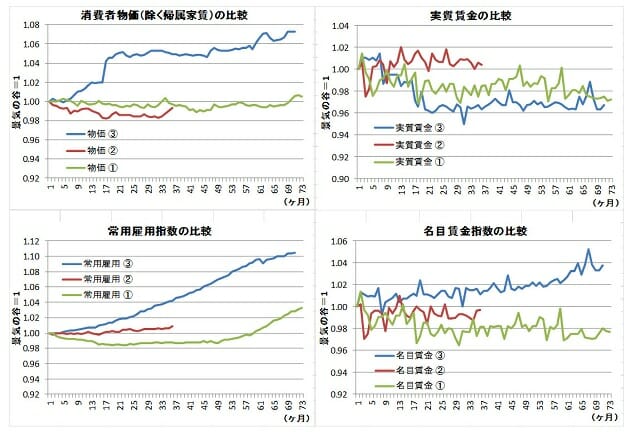

過去3回の景気循環を見ると、日本の景気が回復したのは、(1)2002年2月~2008年2月、(2)2009年4月~2012年3月、(3)2012年12 月~2018年10月の3回となる。(3)の特徴としては、極端な円高・株安の是正と世界経済の拡大により需要が拡大して労働需給が逼迫し、それに従って雇用が大きく増えた。そして、名目賃金が増加したことや物価が上昇したことがそれまでと異なる点である。常用雇用者数で見れば、(3)の局面では過去2回の回復局面をかなり上回る形で増加している。名目賃金が大幅に増加しているのも頷ける。しかし、実質賃金が大きく水準を下げている。

この背景には、(1)消費増税等により消費者物価が上昇しており、名目賃金の増加が購買力の増加に十分に結びついていない。(2)増加した雇用者の中身を見ると、労働時間が短く賃金が低い女性や高齢者の増加が目立つこと等がある。実際、消費者物価が消費増税以降急激に水準を上げる一方で、実質賃金は過去2回の回復局面と比べて明らかに水準が低い。消費増税による家計の圧迫、労働参加率の上昇等の構造的な問題が重石となり、実質賃金の上昇が阻害されてきたと考えられる。

このように、名目賃金の上昇以上に物価が上昇したこと、労働時間が短く賃金が低い女性や高齢者の労働参加が進んだこと等が実質賃金低下の原因となっている。

最低賃金や米国基準では時間当たりの賃金

しかし、実質賃金の低下の判断には注意が必要だ。実質賃金を判断する場合、一人当たり賃金で計る場合と、最低賃金や米国基準の時間当たり賃金で計る場合では、評価も変わってくる可能性が高い。

実質賃金とは、企業従業員に支払っている総人件費と従業員数に着目し、総人件費を従業員数で割って名目賃金を計測し、それを消費者物価で除して平均的な従業員の購買力を測る。ただ、実質賃金の元になる名目賃金では、景気が良くなり失業者が労働時間の短い低賃金の職につけるようになると平均賃金を押し下げる要因となり、マクロ経済的にプラスの要素が評価されない。逆に、景気が悪くなり労働時間が短く平均賃金が低い労働者が職を失えば、マクロ経済的には悪いことだが、名目賃金の押し上げに作用してしまう。

働き方の多様化が進み、副業も浸透する中では、単位当たり賃金は一人当たり賃金よりも米国のように時間当たり賃金のほうが適当だろう。従って、日本でも一人当たり賃金ではなく、一人当たりの平均労働時間に着目し、就業者全体の時間当たり賃金を計測したほうが、より望ましい単位当たり賃金の指標となる。

特に、最低賃金を判断するには「時給」が重要であり、マクロ全体の時給は一人当たり賃金を一人当たり平均労働時間で割って計測される時間当たり賃金がより望ましいものと思われる。従って、日本でも時間当たり賃金を計測することは非常に重要といえよう。

時間当たり名目賃金はアベノミクス以降+10%以上上昇

そこで、実際に時間当たりの賃金指数を計測してみた。推計方法は以下のとおりである。毎月勤労統計の名目賃金指数を分子として、ここでは同統計の総労働時間指数を分母に用いた。つまり、時間当たり賃金指数は、一人当たり名目賃金指数を一人当たり総労働時間指数で割ったものとした。そして、帰属家賃を除く消費者物価指数で除して、時間当たりの実質賃金指数を作成した。

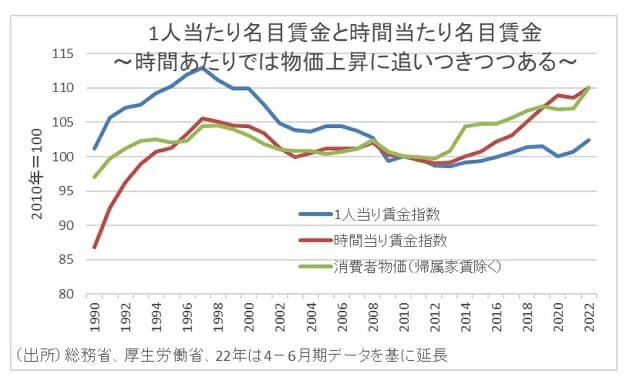

下図は、総人件費を労働者数で割って作られた既存の一人当たり名目賃金と、一人当たり名目賃金を平均労働時間数で割った時間当たり賃金を時系列で比較したものである。アベノミクス以降の局面をこの2つの基準で見てみると、既存の名目賃金であれば確かにアベノミクス以前よりも水準を上げていることになるが、物価上昇に追いついていないことがわかる。しかし、時間当たり名目賃金で見ると、2020年度以降は物価上昇に時間当たり賃金の上昇が追いつきつつあることがわかる。

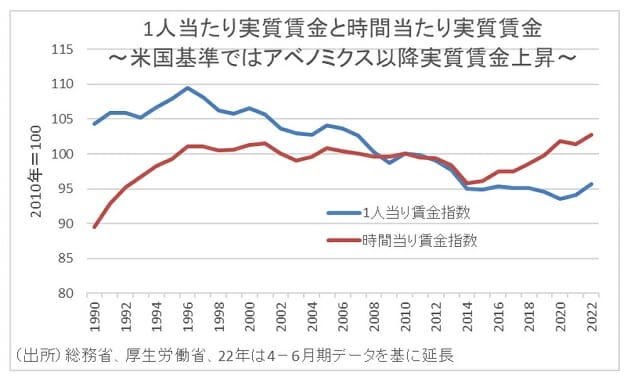

また、実質賃金で見れば、確かに既存の一人当たり実質賃金ではアベノミクス以降水準を大きく下げているが、時間当たり実質賃金は消費増税翌年の2015年度から持続的に上昇し、2020年度にはそれまで2001年度だった既往ピークを更新していることがわかる。そして何より、一人当たりと時間当たりの実質賃金の乖離が拡大していることが重要だ。つまり、2020年度はコロナの特殊要因で時給の低いパートタイム労働者が減った要因もあろうが、それ以前から時間当たり実質賃金は明確に上昇基調にあり、既存の一人当たりの実質賃金の動きのみで賃金動向を判断すると、アベノミクス以降の世界標準のマクロ経済政策の効果を過小評価してしまうことになる。

このように、アベノミクス以降に景気が好転したのに実質賃金が上がらなかった背景には、労働時間が少なく相対的に賃金が低い雇用者数の増加が実質賃金の下押しに作用したことがある。そして、こうしたマクロ経済全体の善し悪しを表しきれない側面のある一人当たり賃金を基に経済状況を判断して、アベノミクスによるマクロ経済政策は間違いとしてせっかく日本で初めて国際標準のマクロ経済政策を進めようとした路線を転換してしまうと、経済政策の判断を誤る可能性があり、多くの国民が経済成長の恩恵を受けられなくなる可能性がある。

働き方が多様化して副業も増加するなかでは、一人当たり賃金の動向に過度に左右されることなく、時間当たり賃金もしくはマクロで見た総賃金を持続的に物価上昇率以上に増加させ、家計全体の購買力を高める政策が必要といえるだろう。そのためにも、これまで通りアベノミクス路線での積極的な金融緩和は続ける一方で、効果的な財政支出の拡大によりマクロ安定化政策をより強化すべきだろう。

(文=永濱利廣/第一生命経済研究所経済調査部首席エコノミスト)