かつて鉄や岩石を加工する秘密兵器が存在した? その正体は生物か放射性物質か

ソロモン王のシャミル

ユダヤ教徒の聖典『タルムード』の「ゲマーラー」には、石、鉄、そして硬い宝石をも切断・崩壊させる力を持った「シャミル」が登場する。その謎めいたシャミルは大麦の粒ほど小さいものの、超自然的な工具になり、ソロモン王(紀元前1011年頃~ 紀元前931年頃)はエルサレムの聖なる「ソロモン神殿」の建設において、それを切削に用いたとされている。平和を謳うソロモン神殿の建設には、戦争や流血を生み出しうる道具の使用は不適切とされ、石を切り出すことは許されず、シャミルが使用されたのである。

『タルムード』とその注解書によると、シャミルの使用は少なくとも紀元前16世紀または紀元前13世紀頃に活躍したと推測されるモーセの時代に遡り、モーセは胸当てに埋め込む宝石の加工にシャミルを用いたとされている。

現代では、空想の産物として片づけられてしまいそうだが、石を切り出さずして、加工しうるシャミルとは、いったいどのようなものだったのだろうか?

シャミル(Shamir)という言葉は、アラム語で「火打石のような」という意の「shamira」に由来し、硬い物質でできたペン先(エレミヤ書17:1)や鋭いトゲ(イザヤ書5:6)として使用されてきた。

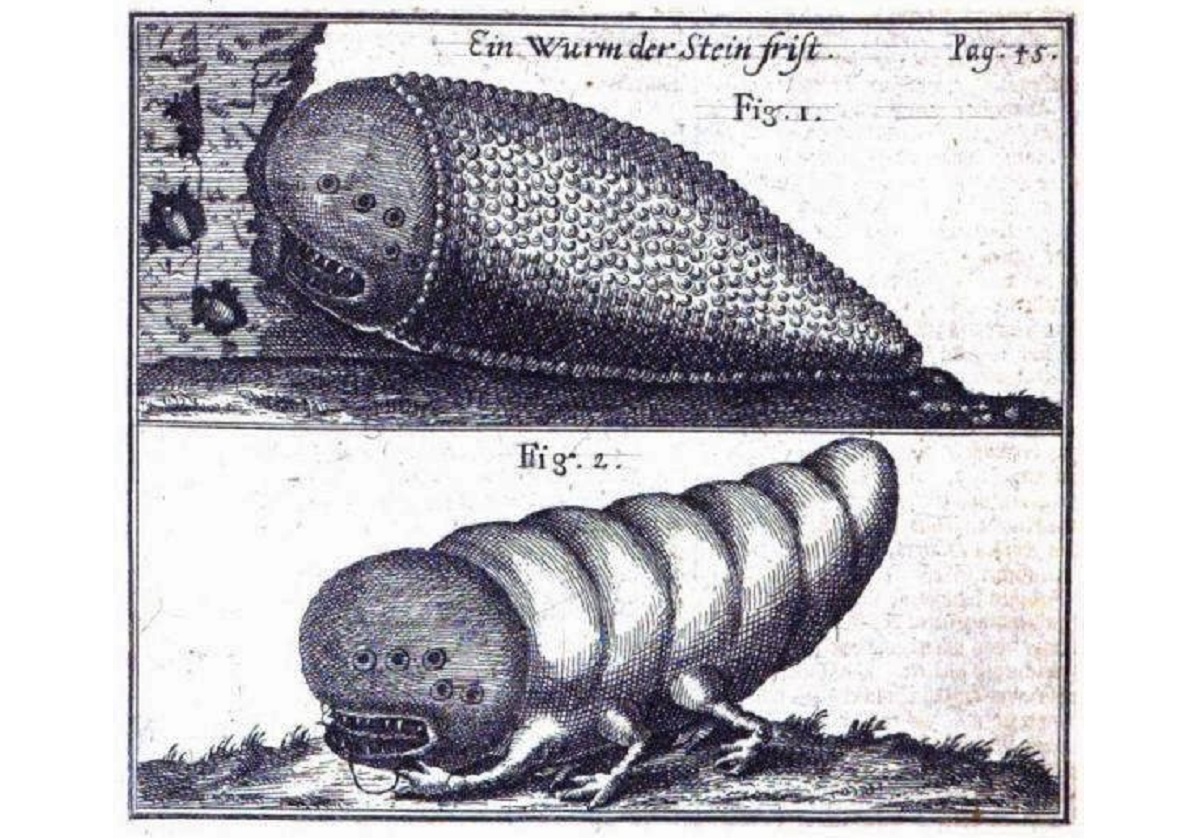

アビシニアの伝説では、シャミルは木材かハーブのようなものとされる。一方、中世のユダヤ教徒のラビで哲学者のマイモーニデスやフランスの学者ラシは、それを生き物だと考えた。というのも、『タルムード』では、ある生き物の一瞥が木材や石を割ったとあるからである。そして、それを蠕虫、すなわち、ミミズのような生き物とみなす人々が増えた。だが、偽典とされる『Testament of Solomon(ソロモンの聖書)』では、大司祭の胸当てに使われる宝石と似た緑色の石とみなされている。

シャミルがどのようなものであれ、あらゆるものを割ってしまうため、扱いには極めて注意を要したという。保管する素材の選択は特に重要で、鉄のような金属容器に直接入れられることはなかった。それは、羊毛にくるまれ、大麦のぬかで満たされた鉛の籠に保管されたのである。他の素材では、その貫通力に抵抗性を示さなかったからである。

近代となり、シャミルを想像上の物質や生物と考えるのではなく、実在を前提とした考察もなされてきた。まず、シャミルの一瞥によって木材や石が割れるという描写から、(1)物質の分子構造に共鳴しうる高周波あるいは低周波、(2)レーザー・ビームのような光線、(3)放射線のいずれかが発せられるのではないかと推測された。例えば、精神科医のイマヌエル・ヴェリコフスキー(1895-1979)と分析化学者のフレデリック・ユーネマン(1929–2014)は、シャミルを放射性物質と考えた。鉛は放射線を遮断する貴重な物質だからである。そして、もしシャミルが鉱物だとすれば、放射性の銅ウラン鉱と混ざった孔雀石(マラカイト)なのではなかろうかとも考えた。

タルムードによれば、大司祭の胸当ての宝石にシャミルによって種族の名前が刻印されたとあるが、ユーネマンによると、鉛を含んだインクで石の上に文字を記してシャミルに曝せば、宝石の表面に段階的な変色が起こり、文字の刻印は可能だというのである。

インカで石を加工した植物

かつてシャミルは本当に存在して、硬い石を自在に加工できたのだろうか? そんなことを考えて筆者が連想するのは、結核菌に効く抗生物質ストレプトマイシンの発見者アルバート・シャッツ博士によるもう一つの大発見である。

ある日、シャッツ博士は、200年ほど前のボストンの新聞記事を目にして愕然とした。インカ帝国の滅亡とともに失われてしまった精巧な石材加工技術は、「ある種の薬草の汁を用いて石を軟らかくした」ことに基づいていたと書かれていたからである。見た目はコケ類と似ていても、まったく異なる地衣類は酸を分泌して硬い岩肌から金属ミネラルを溶かし、吸収していくことで成長する。同様に、そんな成分を含む植物が存在し、インカの人々がそれを石造物に応用していても不思議ではないとシャッツ博士は考えたのである。

シャッツ博士はその可能性を徹底的に調べていくなか、アンデス山系の高所に生息するピトと呼ばれる小さな鳥に関するインカの話にも偶然出くわした。その鳥はある植物の液を用いて、硬い岩を削って巣穴をつくるということだった。そして、ピトに関する話は、人生の大半を南米のジャングルで過ごしたイギリスの元陸軍大佐で探検家のパーシー・H・フォーセット(1867-1925)が残した手記においても確認された。

フォーセットが、アンデス山中で四半世紀を過ごした一原住民から聞いた話によると、その鳥は、くちばしにある種の植物の葉をくわえて、選んだ場所に舞い降りてきては、キツツキが木に止まるように岩につかまり、円運動をしながら葉を岩にこすりつけ、このプロセスを続けるために何度も葉を取りに飛び立っていく。このようなことを3~4回繰り返すと、鳥は葉を捨てて、岩をつつき始めたかと思うと、あっという間に円形のくぼみをつくってしまう。この工程の作業にはほんの2~3日を要するだけで、最終的には巣として十分な大きさの穴になるということだった。

最初フォーセットはその原住民の話を信用しなかったが、国中の多くの人から同様の話を聞かされた。最終的に彼に確信させたのは、自分が絶対的な信頼を寄せていたイギリス人が、ペルーのピレーヌ川近くのチュンチョ地方にいた彼のいとこの体験を語ってくれた時だった。

ある日、いとこの彼は、自分の馬が足を痛めたので、馬から下りて近道をしようと、一度も通ったことのないジャングルを抜けていったという。彼は乗馬ズボン、長靴、拍車(乗馬靴のかかとに取り付ける金具で、馬の腹部を圧迫して御すのに用いる)を身に着けていた。拍車は新品同様だった。もつれあった茂みを汗びっしょりになって苦労して登って、やっと近くの農場にたどり着いたとき、彼は自分の拍車を見てびっくりした。あれだけきれいだった拍車が、どういうわけか腐食して、3ミリほどの黒い釘に変わってしまっていたのだ。

どうしたことかと狐につままれたような気分でいると、近隣の農場主がやって来て、背丈が30センチほどで、深紅の葉をつけた植物を踏みつけて歩いてこなかったかと聞いてきた。そして、その農場主は「そいつに違いない、お前さんの拍車を腐食させたのは。そいつを使ってインカ人はいつも岩に細工していたんだ。その植物から出る汁が岩を軟らかくして、糊みたいに変えてしまうもんだから」と言ったのだった。

これでシャッツ博士は確信し、そのことを『土壌が教える科学』において発表すると、チリから新聞の切り抜きが送られてきた。チリの新聞「メルキュリオ」紙の報道によると、ペルーの司祭ホルゲ・リラは、過去40年にわたって行ってきた一連の考古学の仕事において、インカ人たちが岩石を軟らかくするのに使ったと考えられる植物をついに発見したということだった。そして、神父がクスコから送ってくれた手紙によって、その植物はケチュア語でハラッケーハマ(harakkeh’ama)という名前だったことが判明した。

シャッツ博士によると、金属に対して破壊的な化学作用をもたらす化学化合物は、腐植質やさまざまな形の堆肥の有機物質の中にも存在して、土壌中の鉱物や岩石片に反応する物質の仲間である。そして、それが鉄分、マンガン、銅、亜鉛、その他の金属を水溶性の合成物に変え、それによって微量元素を植物が吸収できるようにしているのだった。

つまり、インカの人々は、切り出した石を組み上げるのに際して、ハラッケーハマを石の接合面に塗りつけ、軟らかくしてから隙間が生じないようにはめ込んでいたのである。いや、ひょっとすると、切り出す際にもそれが利用されていたのかもしれない。

もちろん、ここで筆者はソロモン王のシャミルの正体がハラッケーハマのような植物だったと言いたいわけではない。もしハラッケーハマが放射線を発していて、鉛で覆わないことには危険性があるとしたら話は別であるが、ハラッケーハマ同様に、シャミルも空想の産物ではなく、生物なのか鉱物なのかは不明としても、過去に実在した何かが利用されたものだったということはないだろうか? シャッツ博士が現代人の常識を覆したように、ひょっとすると、伝説や神話のいくらかも史実を伝えていた可能性もあるのかもしれない。

(文=水守啓/サイエンスライター)